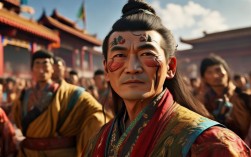

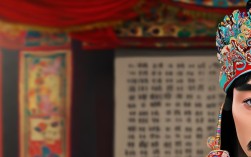

在河南这片孕育了灿烂文化的土地上,豫剧作为国家级非物质文化遗产,早已融入人们的日常生活,近年来,随着传统文化复兴浪潮的兴起,河南各地悄然涌现出许多“豫剧业余爱好群”,这些群体以戏会友,用热爱传承乡音,成为连接传统与现代、凝聚民间文化力量的温暖纽带,这些群体成员构成多元,既有退休老人借戏曲安度晚年,也有年轻白领在忙碌中寻找精神寄托,更有不少戏曲爱好者自发组织,成为社区文化生活中一道亮丽的风景线。

河南豫剧业余爱好群的成员虽来自不同职业、不同年龄段,却因对豫剧的共同热爱走到一起,群内既有年过七旬的“老戏骨”,他们能完整演绎《花木兰》中的“刘大哥讲话理太偏”,也能哼唱《穆桂英挂帅》的“辕门斩子”选段,这些老票友多受家庭熏陶,从小跟着戏班子长大,唱腔中带着原汁原味的“豫剧味”;也有二十多岁的“新戏迷”,他们通过短视频平台接触到豫剧,被《朝阳沟》中银环的朴实打动,或是沉迷《唐知县审诰命》中“七品芝麻官”的幽默诙谐,主动拜师学艺,为古老剧种注入青春活力,还有不少非河南籍成员,他们或是因工作定居河南,或是被豫剧的独特魅力吸引,从“听不懂”到“爱上听”,逐渐成为豫文化的传播者,这些群体规模不一,小则十几人,多则上百人,有的依托社区活动中心建立,有的以微信群为日常交流平台,但核心始终是“以戏为媒”,让豫剧在民间焕发生机。

日常活动中,这些业余爱好群形成了“线上线下联动、学习交流并重”的特色模式,线下活动尤为丰富,每周固定的“周末票友会”是重头戏,成员们会聚在社区活动室、文化广场或公园凉亭,自带简易音响和道具,轮流登台演唱,有人拉二胡、有人敲梆子,虽没有专业舞台的灯光布景,却多了几分自在与亲切,郑州市金水区某豫剧群每月还会组织一次“名家模仿秀”,成员们选取自己喜爱的豫剧名家唱段(如常香玉的《拷红》、唐喜成的《三哭殿》),从唱腔到身形仔细揣摩,互相点评,常常引来路人驻足,他们还会参与社区文化节、敬老院慰问演出等公益活动,将豫剧的快乐带给更多人,线上活动则打破了时空限制,微信群内每日分享名家唱段、戏曲知识,甚至开展“云对唱”——成员们录制视频片段,由群主拼接成完整唱段;遇到节假日,还会举办线上“戏曲知识问答”“唱段接龙比赛”,奖品多是豫剧CD或名家签名照,极大调动了参与热情,以下为部分常见活动形式的梳理:

| 活动类型 | 具体形式 | 参与方式 | 频率 |

|---|---|---|---|

| 线下票友聚会 | 社区/广场演唱、乐器伴奏、即兴对唱 | 现场参与,自带乐器 | 每周1-2次 |

| 名家模仿与学习 | 模仿名家唱段、身段,邀请专业老师指导 | 报名参与,现场点评 | 每月1次 |

| 公益演出 | 社区文化节、敬老院慰问、校园戏曲推广 | 集体组织,自愿报名 | 每季度1-2次 |

| 线上互动 | 云对唱、戏曲知识问答、唱段分享、直播交流 | 微信群/短视频平台 | 每日/每周 |

除了娱乐与交流,这些群体更肩负着传承豫剧文化的使命,许多群自发组织“戏曲进校园”活动,成员们走进中小学,用生动的故事讲解豫剧历史,教孩子们简单的身段和唱腔,让《花木兰》《朝阳沟》等经典剧目在青少年心中扎根,部分有条件的群体还会整理老艺人的唱段录像,建立“民间戏曲档案”,为豫剧研究提供珍贵资料,洛阳某豫剧群历时三年,走访十余位民间老艺人,录制了上百段濒临失传的“河南曲剧”唱段,并整理成文字资料,捐赠给地方文化馆,在创新方面,年轻成员们大胆尝试将豫剧与现代元素结合:有人用流行音乐改编《谁说女子不如男》的伴奏,有人在短视频平台发布“豫剧变装”视频,甚至有大学生群成员将豫剧唱段融入校园音乐剧,让传统艺术以更贴近年轻人的方式“活”起来。

这些业余爱好群的存在,不仅丰富了成员的精神生活,更成为连接邻里、凝聚社区情感的纽带,对许多退休老人而言,每周的“票友会”是雷打不动的社交活动,大家在排练中互相陪伴,驱散孤独;对年轻成员来说,群体是远离工作压力的“心灵港湾”,唱几句豫剧,仿佛瞬间回到童年的家乡,从更宏观的层面看,它们在民间默默守护着豫剧的火种,让这门扎根中原大地的艺术在时代变迁中始终保持生命力,这些群体也面临挑战:部分群因缺乏资金难以租赁专业场地,年轻成员的参与时间有限,传统唱段的传承仍需更多专业支持,但成员们始终相信,只要热爱不减,豫剧的乡音就永远不会消散。

相关问答FAQs

Q1:加入河南豫剧业余爱好群需要具备什么条件?是否需要会唱豫剧?

A1:加入河南豫剧业余爱好群通常没有硬性门槛,核心是对豫剧有兴趣和热爱,大多数群体欢迎零基础的新成员,无论是否会唱,只要愿意学习、乐于交流即可,群内通常会提供入门指导,比如定期开设“戏曲小课堂”,教大家基本的发声技巧、唱腔特点和身段动作,帮助新手快速入门,即使是完全不懂豫剧的“小白”,也可以从听戏、了解戏曲故事开始,逐步培养兴趣。

Q2:业余爱好群如何平衡传统豫剧的传承与创新发展?

A2:平衡传承与创新是许多群体努力的方向,传承方面,群内会组织学习经典传统剧目(如《秦香莲》《七品芝麻官》),邀请老艺人或专业演员指导唱腔、念白,确保传统艺术的“原汁原味”;创新方面,则鼓励成员结合时代元素进行改编,比如用现代乐器伴奏、融入流行音乐旋律,或通过短视频、直播等新形式传播豫剧,有群将《朝阳沟》选段改编成“说唱版”,既保留了剧情内核,又更贴近年轻人的审美,实现了“老戏新唱”的效果。