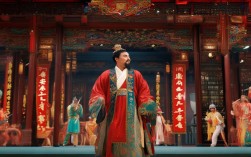

在京剧艺术的长河中,诸葛亮堪称最具辨识度的人物之一,其“智绝”的形象不仅通过扮相、身段塑造,更通过凝练深邃的台词深入人心,京剧台词讲究“文以载道,言为心声”,诸葛亮的台词既有军师的谋略,又有文人的风骨,更有悲天悯人的情怀,成为刻画人物、推动剧情的核心载体。

诸葛亮的台词常以“文言白话相融”为特色,既保留历史人物的儒雅,又兼顾京剧舞台的通俗性,在《空城计》中,面对司马懿大军压境,诸葛亮抚琴高唱:“我正在城楼观山景,耳听得城外乱纷纷,旌旗招展空翻影,却原来是司马发来的兵,我也命人去打听,打听得司马大营扎在西城,一来一往劳精神,我诸葛用计不用兵。”这段台词看似闲庭信步,实则暗藏机锋:“观山景”是表面从容,“乱纷纷”是洞察敌情,“劳精神”与“不用兵”的对比,既点明空城计的底气,又展现诸葛亮“以静制动”的智慧,表演时,演员需配合眼神的微眯与手势的轻缓,将“空城”背后的心理博弈传递得淋漓尽致。

而在《借东风》中,台词则充满“天人合一”的浪漫与自信,诸葛亮登坛作法时唱:“借东风,火烧战船破曹营,诸葛先生巧计能,谈笑间,樯橹灰飞烟灭,百万雄师一旦倾。”这里的“巧计能”是对自身谋略的笃定,“谈笑间”化用苏轼《念奴娇·赤壁怀古》的意境,将天文知识与战略布局融为一体,既展现其“上知天文,下知地理”的博学,又暗含对“天时”的敬畏与掌控,唱腔上多采用高亢的西皮导板,配合甩袖、指天的身段,塑造出“借风”时的神秘与威严。

诸葛亮的台词不仅有运筹帷幄的智,更有“鞠躬尽瘁”的义,在《失街亭》中,马谡失守后,诸葛亮痛心疾首:“马谡无用,孔明误我!想先帝白帝城托孤之时,曾言马谡言过其实,不可大用,孤一时昏聩,用此庸才,失却街亭,皆孔明之罪也!”这段“自责”并非真罪,而是对“知人善任”的反思,对先帝嘱托的愧疚,台词中“言过其实”的引用、“一时昏聩”的叹息,配合顿挫的唱腔与颤抖的手势,将一代智者的悲愤与无奈刻画得入木三分,突破了“智绝”的单一形象,赋予人物以人性的厚度。

诸葛亮的台词还善用“对比”强化戏剧冲突,如《斩马谡》中,诸葛亮既有“军令如山,不得不斩”的冷峻,又有“忆昔年同在卧龙岗,彼此同志肝胆相凉”的温情,当马谡哭求“丞相念及昔日之情,饶我一命”时,诸葛亮沉痛道:“昔年与你同在卧龙岗,彼此同志,肝胆相照,今日你违令失城,若不斩你,何以服众?何以对得起先帝之灵?”这里的“同志”与“服众”对比,凸显了“公义”与“私情”的撕裂,也暗示了诸葛亮“权谋”背后的无奈。

经典京剧诸葛亮台词解析表

| 台词片段 | 出处 | 含义解析 | 表演要点 |

|---|---|---|---|

| 我正在城楼观山景… | 《空城计》 | 表面悠闲观景,实则暗察敌情,以“空城”心理战震慑司马懿。 | 眼神微眯,手势轻缓,唱腔平稳,突出“静”中藏“动”的从容。 |

| 借东风,火烧战船… | 《借东风》 | 展现诸葛亮借天时破曹的战略自信,融合天文知识与军事谋略。 | 甩袖指天,唱腔高亢,身段挺拔,传递“掌控全局”的威严。 |

| 马谡无用,孔明误我… | 《失街亭》 | 痛斥马谡无能,反思自身用人失误,体现“智绝”的悲情与担当。 | 顿挫唱腔,颤抖手势,低头闭目,强化“自责”中的痛苦。 |

| 军令如山,不得不斩… | 《斩马谡》 | 以公义压私情,凸显诸葛亮“执法如山”的冷峻,以及对“先帝嘱托”的敬畏。 | 目光坚定,转身背对,唱腔冷峻,表现“情与法”的挣扎。 |

相关问答FAQs

Q1:京剧诸葛亮的台词为何能成为“智绝”形象的标志性符号?

A1:诸葛亮的台词通过“文白融合”的语言风格,既保留历史人物的儒雅(如“运筹帷幄之中,决胜千里之外”),又用通俗表达强化舞台感染力;台词常以“谋略”“天时”“人心”为核心,如《空城计》的“观山景”暗藏心理战,《借东风》的“巧计能”体现对自然的掌控,结合唱腔、身段的配合(如抚琴、登坛),将“智”从抽象概念转化为可感的艺术形象,成为观众心中“智慧”的代名词。

Q2:诸葛亮在《失街亭》《斩马谡》中的台词为何带有悲情色彩?这与“智绝”形象是否矛盾?

A2:这两出戏中,诸葛亮的悲情源于“理想与现实的落差”——他深知“街亭乃蜀汉咽喉”,却因用人失误导致战略失败;他痛惜马谡“才不堪用”,更愧对先帝“马谡言过其实”的嘱托,台词中的“孔明误我”“不得不斩”,并非否定“智”,而是展现“智”的边界:再完美的谋略也需“知人”的支撑,这种悲情反而让人物更立体,打破了“无所不能”的神化形象,凸显了“智者千虑,必有一失”的人性真实,与“智绝”形象互为补充,而非矛盾。