《秦香莲》全剧下集以秦香莲携子女千里寻夫为开端,将矛盾推向高潮,最终在正义与权势的较量中落下帷幕,深刻揭示了封建社会底层女性的苦难与不屈,以及传统道德中“善恶有报”的朴素价值观。

下集开篇,秦香莲历经风霜抵达京城,在破庙中暂歇时,恰逢陈世美奉旨游街,她携儿女拦轿喊冤,却被陈世美随从喝斥驱赶,无奈之下,秦香莲辗转找到三朝元老王延龄处,王延龄怜其遭遇,设计在寿宴上让秦香莲以唱曲诉苦,陈世美却当众否认结发之情,更命家将秦香莲母子逐出府外,秦香莲悲愤交加,又至开封府击鼓鸣冤,此时包拯已陈世美不认妻抛子、欺君罔上的罪状,但陈世美依仗自己是当朝驸马,搬出太后施压,令包拯陷入“情法两难”的境地。

为查清真相,包拯假意请陈世美至府中饮酒,以“认小妹”为由试探,陈世美仍矢口否认,包拯遂命秦香莲与陈世美当堂对质,儿女哭喊“爹爹”,铁证如山下,陈世美竟命韩琪持剑杀妻灭口,韩琪得悉真相,不忍下手,自刎前将陈世美赠的宝剑交给秦香莲,留血书为证,包拯怒陈世美丧尽天良,不顾太后阻拦,以龙头铡铡死陈世美,秦香莲终得伸冤,携儿带女返回故乡,故事在悲怆与正义交织中落幕。

下集关键情节脉络表

| 阶段 | 主要事件 | 人物冲突 | 主题体现 |

|---|---|---|---|

| 寻夫受阻 | 拦轿喊冤、被逐、求王延龄 | 秦香莲vs陈世美权势 | 底层百姓的生存困境 |

| 公堂对峙 | 包拯审案、陈世美否认 | 正义vs权势、情法冲突 | 法理与人性的考验 |

| 血溅开封府 | 韩琪自刎、包拯取证 | 陈世美vs道德底线 | 善恶分明、因果报应 |

| 铡美平冤 | 包拯铡陈、秦香莲归乡 | 正义最终胜利 | 对封建权贵的批判 |

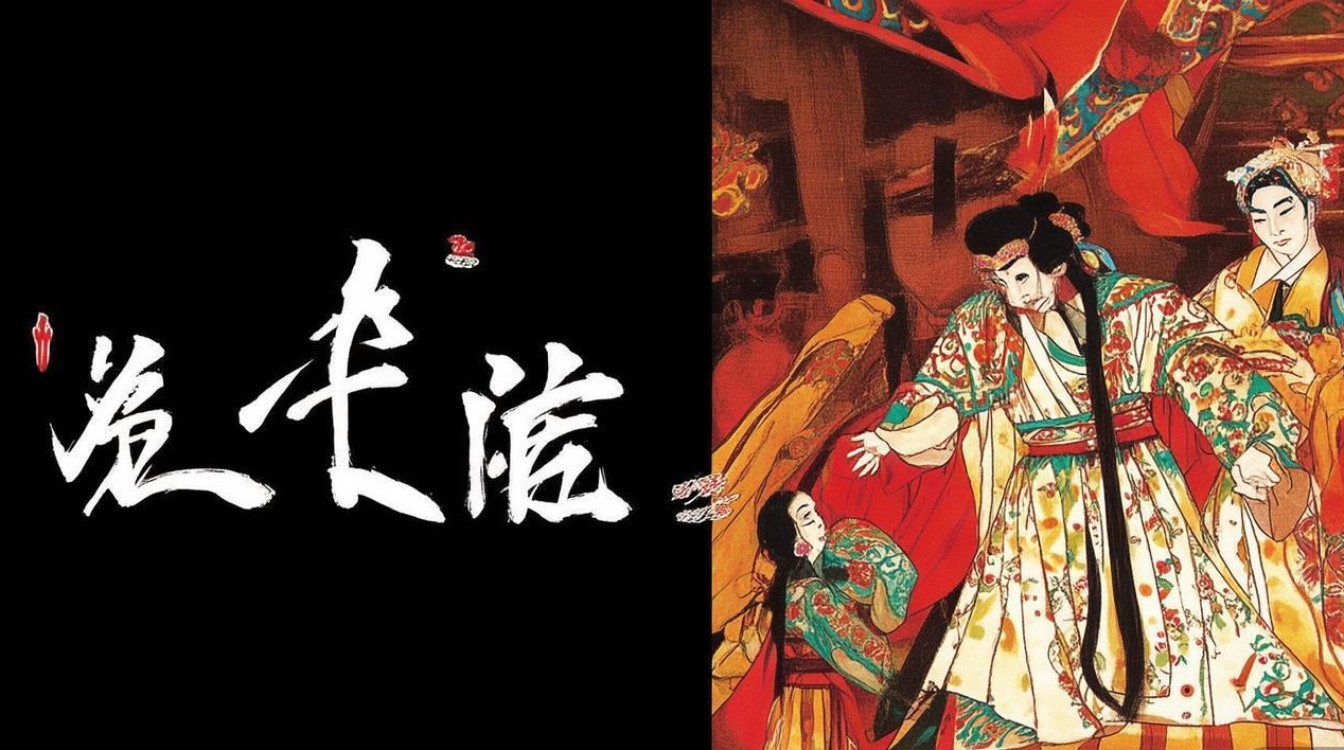

这一集中,豫剧通过高亢悲怆的唱腔(如秦香莲的“见皇姑”哭板)、细腻的身段表演(如韩琪自刎前的颤抖、包拯捋须的决绝),将人物内心的挣扎与时代的悲剧性展现得淋漓尽致,陈世美的冷酷、秦香莲的坚韧、包拯的刚正,共同构成了传统戏曲中“忠奸善恶”的经典叙事,至今仍引发观众对道德、正义与人性深度的思考。

相关问答FAQs

Q1:包拯为何最终坚持铡死陈世美,即使有太后施压?

A1:包拯坚持铡陈世美,核心在于维护“法理大于情面”的正义准则,陈世美不仅抛妻弃子、背弃人伦,更欺君罔上(隐瞒已婚身份骗取驸马之位)、买凶杀人(命韩琪灭口),罪无可恕,尽管太后以权势施压,但包拯作为“包青天”,代表的是底层百姓对公平正义的期盼,他深知若放过陈世美,则国法无威、道德沦丧,故顶住压力依法处置,体现了“王子犯法与庶民同罪”的法治精神。

Q2:秦香莲在寻夫过程中展现了哪些传统女性的优秀品质?

A2:秦香莲集中体现了传统女性的坚韧、忠贞与智慧,面对丈夫不归的困境,她独自抚养儿女、撑起家庭,是“坚韧”;即便得知陈世美另娶公主,她仍念及旧情与儿女亲情,不轻易放弃,是“忠贞”;她懂得借助王延龄、包拯等正义力量伸冤,而非一味蛮干,是“智慧”,这些品质让她成为封建社会中底层女性的典型代表,其遭遇也引发了对女性命运的社会反思。