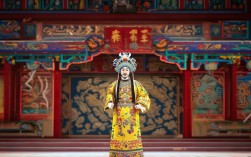

京剧《窦娥冤》作为传统戏曲经典,其全场戏以元代关汉卿同名杂剧为蓝本,经京剧艺术化提炼,形成了一套完整的悲剧叙事体系,全剧围绕“冤—愤—怨—悟”的情感主线,通过六场核心戏码,层层递进展现窦娥从温顺少女到蒙冤赴死再到感天动地的命运轨迹,既保留了原著的批判精神,又融入京剧程式化表演的独特魅力。

全场戏剧情结构与核心场次

京剧《窦娥冤》全场戏通常以“楔子”开篇,引出窦娥身世,后续依次展开“定亲”“拒嫁”“被诬”“问斩”“诉冤”“平反”六场核心戏码,环环相扣,矛盾层层升级。

| 场次 | 情节 | 艺术表现重点 |

|---|---|---|

| 楔子·家世 | 窦天章因负债无力偿还,将七岁女儿窦娥抵给蔡婆婆为童媳,后进京赶考。 | 窦娥与父亲离别的哭腔、窦天章的无奈长叹,以“散板”铺垫悲情基调。 |

| 第一场·定亲 | 蔡婆婆收窦娥为媳,窦娥与蔡家子成亲,两年后丈夫病逝,窦娥矢志守节。 | 窦娥“青衣”扮相,唱【西皮原板】表达“守节侍奉”的决心,身段端庄含蓄。 |

| 第二场·拒嫁 | 张驴儿父子觊觎蔡家财产,逼蔡婆婆与窦娥分别嫁给他们,窦娥严词拒绝。 | 窦娥与张驴儿的对峙念白,京白与韵白结合,突出刚烈性格;张驴儿的无赖做功,形成正邪对比。 |

| 第三场·被诬 | 张驴儿欲毒死蔡婆婆反毒死己父,反诬窦娥杀人,昏官桃杌严刑逼供,窦娥屈打成招。 | “受刑”一场的“甩发”“跪搓”等身段,配合【反二黄慢板】唱腔,展现肉体痛苦与精神冤屈。 |

| 第四场·问斩 | 法场上窦娥临刑前发出三大誓愿:血溅白练、六月飞雪、大旱三年,以明冤屈。 | “法场”的“亮相”与“僵尸”跌扑技巧,唱腔高亢激越,【高拨子】强化悲愤情感;誓愿念白斩钉截铁。 |

| 第五场·诉冤 | 窦娥死后,三誓愿显灵,其父窦天章任廉访使复查此案,窦娥鬼魂诉冤,真相大白。 | 鬼魂出场时的“鬼步”与“吹火”特技,唱【二黄导板】【回龙】表现冤魂泣诉,声腔凄厉动人。 |

| 第六场·平反 | 窦天章惩处张驴儿、桃杌,为女申冤,窦娥冤情得雪,但生命已逝,留下无尽悲凉。 | 结尾的“大团圆”处理带有悲剧底色,窦娥魂魄与父亲相认时的“慢板”唱腔,哀婉中透着释然。 |

核心人物形象与艺术塑造

窦娥是全剧的灵魂人物,其形象塑造融合了“孝女”“烈妇”“冤魂”三重身份,青年时期以“青衣”应工,唱腔婉转柔美,身段温顺端庄,体现其孝顺守节的品德;蒙冤后转为“苦旦”,唱腔转为沉郁悲愤,身段增多挣扎感,如“受刑”时的“抢背”“僵尸”,凸显其刚烈不屈;鬼魂出场则以“鬼旦”应工,结合特技表演,将冤魂的怨愤与无助推向极致。

张驴儿作为反面角色,以“小花脸”应工,念白油滑夸张,做功夸张无赖,如“逼嫁”时的挤眉弄眼、动手动脚,与窦娥的正直形成强烈反差,强化戏剧冲突。

桃杌作为昏官代表,以“老生”应工,唱腔平板念白冷漠,“坐堂”时拍惊堂木、甩袖等动作,刻画其昏聩贪婪,凸显封建司法的腐朽。

艺术特色与舞台呈现

京剧《窦娥冤》将文学叙事与京剧“唱、念、做、打”深度融合,形成独特的舞台美学。

唱腔设计上,窦娥的情感变化通过板式转换得以体现:早年唱【西皮原板】展现温顺,蒙冤后转【反二黄】抒发悲愤,法场高潮用【高拨子】增强爆发力,鬼魂诉冤则以【二黄导板】【回龙】营造凄厉氛围,声腔与情感高度统一。

身段表演中,“跪搓”“甩发”“僵尸”等程式化动作,既是对戏曲程式的继承,又是对人物内心外化的创新,如“法场”一窦娥临刑前仰天长啸,配合“甩发”与“跪搓”,将“没时没运,不明不白,屈屈屈”的悲愤具象化,极具感染力。

舞台美术虽简约却富有象征意义:素衣象征窦娥的纯洁,刑具与法场布景营造肃杀氛围,“六月飞雪”通过灯光与雪花的舞台特效,将超现实情节视觉化,强化“感天动地”的主题。

文化内涵与时代意义

《窦娥冤》全场戏不仅讲述个人冤屈,更折射出封建社会的黑暗本质——官场腐败、司法不公、道德沦丧,窦娥的“三誓愿”既是冤魂的控诉,也是民众对公平正义的朴素向往,其悲剧性超越时代,至今仍引发对人性与社会的反思,京剧通过程式化艺术将这一主题升华,使古典文学在戏曲舞台上焕发新生,成为传统批判精神的载体。

相关问答FAQs

Q1:京剧《窦娥冤》中的“三大誓愿”在舞台上如何通过表演呈现?

A1:“三大誓愿”是全剧高潮,表演上综合运用唱、念、做、技:窦娥念白时字字铿锵,配合“望天”“指地”的手势强化决心;“血溅白练”通过“喷火”特技与红绸道具实现视觉冲击;“六月飞雪”则以灯光变冷、雪花飘落营造氛围,窦娥身披白衣在雪中独舞,身段从悲愤到绝望层层递进;唱腔上用【高拨子导板】【回龙】表现冤屈,最后以散板收尾,留下无尽余韵,将超现实情节与人物情感紧密结合。

Q2:窦娥这一角色的艺术形象有何特点?为何能成为经典悲剧形象?

A2:窦娥的艺术形象具有“三重矛盾性”:作为孝女,她甘愿牺牲自我侍奉婆婆;作为烈妇,她坚守贞操对抗强权;作为冤魂,她以超自然力量反抗不公,这种“善良与刚烈”“顺从与反抗”的矛盾统一,使其形象立体丰满,其经典性在于:一是悲剧根源的深刻性——个人命运在封建制度下的必然毁灭;二是反抗精神的超越性——从被动承受到主动控诉,体现民众对正义的追求;三是京剧艺术的完美呈现——程式化表演与人物情感的高度融合,使其历经百年仍具感染力。