粤剧,作为岭南文化的瑰宝,起源于明代,形成于清代,成熟于民国,至今已有三百余年历史,它以粤语演唱,融合了昆曲、梆子、弋阳腔等声腔艺术,兼及唱、做、念、打,成为中国南方最具代表性的地方剧种之一,粤剧的经典剧目是其艺术生命的载体,这些作品或取材于历史演义,或改编自民间传说,或移植自其他剧种,通过生动的剧情、鲜明的人物、优美的唱腔,展现了家国情怀、儿女情长、道德教化等丰富主题,成为观众心中不朽的记忆,以下将介绍几部最具代表性的粤剧经典作品,探寻其艺术魅力与文化内涵。

《帝女花》:悲情绝唱中的家国挽歌

《帝女花》是粤剧编剧大师唐涤生于1957年的扛鼎之作,改编自清代黄韵珊的传奇《倚晴楼七种曲》,被誉为“粤剧悲剧之冠”,该剧以明末清初的历史为背景,讲述了崇祯皇帝之女长平公主与驸马周世显的爱情悲剧,明朝覆灭后,长平公主被迫出家为尼,清顺治帝为笼络人心,下诏招周世显为驸马,并令长平公主与周世显在含樟树下成婚,新婚之夜,长平公主为保清白与气节,与周世显相约自尽,以死殉国。

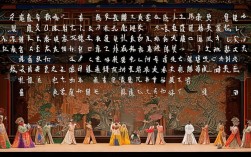

《帝女花》的艺术魅力在于将个人命运与家国兴衰紧密交织,剧情跌宕起伏,情感浓烈深沉,其经典唱段“香夭”更是成为粤剧的标志性曲目:“落花满天蔽月光,借一杯附荐凤台上,帝女花带泪上香,愿丧生回谢爹娘……”这段唱腔以南音为基础,融入梆子板式,旋律凄婉哀怨,将长平公主新婚即死的悲愤、绝望与决绝表现得淋漓尽致,剧中“凤阁恩仇未了情”“剑合钗圆”等唱段也广为流传,通过平喉、子喉的交替运用,展现了人物内心的复杂情感,舞台呈现上,《帝女花》的服饰华丽考究,长平公主的“宫装”与周世显的“状元袍”色彩鲜明,配合“水袖功”“身段表演”,营造出既唯美又悲怆的艺术氛围,让观众在视觉与听觉的双重冲击中,感受到历史的厚重与爱情的壮烈。

《紫钗记》:信物定情的浪漫传奇

同样出自唐涤生之手的《紫钗记》,改编自明代汤显祖的《紫钗记》,是粤剧“才子佳人”题材的典范之作,该剧以唐代为背景,讲述了才子李益与名妓霍小玉因紫钗结缘,历经卢太尉的百般阻挠,最终破镜重圆的爱情故事,李益游历长安时,于霍小玉处拾得紫钗,二人一见钟情,以紫钗为定情信物,卢太尉欲招李益为婿,设计夺走紫钗,谎称小玉已另嫁他人,致使夫妻分离,紫钗得以重合,真相大白,李益与小玉夫妻团聚。

《紫钗记》的剧情充满了浪漫主义色彩,核心道具“紫钗”不仅是爱情的见证,更是反抗权贵的象征,剧中“花前遇友”“阳关折柳”“剑合钗圆”等场次情节曲折,人物性格鲜明:霍小玉的聪慧刚烈、李益的深情才情、卢太尉的阴险专横,都通过生动的表演跃然台上,经典唱段“怜我此际心暗惊”以平喉演唱,旋律舒缓婉转,将李益得知小玉“变心”时的痛苦与疑虑刻画得入木三分;而“霍小玉诉情”则通过子喉的高亢激昂,展现了小玉对爱情的坚守与对命运的控诉,唐涤生在改编时,保留了汤显原作“情至”的主题,同时融入粤剧的乡土气息,使作品既有文人的雅致,又有通俗的亲切,成为粤剧舞台上久演不衰的经典。

《胡不归》:苦情戏中的伦理悲歌

《胡不归》是粤剧“苦情戏”的代表,由编剧家冯志刚于20世纪40年代创作,取材于宋代民间传说“胡途不归”的故事,该剧讲述了书生胡途与妻子赵颛娘的爱情悲剧:胡途之父因赵家贫寒,逼其另娶高门,赵颛娘为表贞洁,欲投井自尽,被婆婆救下后寄居尼姑庵,胡途思念妻子,却被父亲以“胡不归”相逼(意为“为何不回家”,实为强迫其休妻),赵颛娘病逝,胡途追悔莫及。

《胡不归》之所以成为经典,在于其对封建礼教下女性命运的深刻揭示,以及“苦情”戏的极致演绎,剧中“慰妻”“泣坟”“劝妻”等场次情感张力十足,赵颛娘的“弱者形象”引发了观众的无限同情,经典唱段“胡不归·慰妻”以“苦喉”演唱,旋律低回婉转,如泣如诉:“胡途不归归不得,可怜娘子独守闺……”将胡途对妻子的愧疚与无奈展现得淋漓尽致;而“胡不归·泣坟”则通过高亢的“梆子板”,将胡途坟前哭灵的悲痛推向高潮,成为粤剧“哭腔”的典范,该剧的舞台风格质朴无华,注重人物内心情感的挖掘,通过细腻的表演与唱腔,让观众在悲戚中反思封建伦理的残酷,具有强烈的艺术感染力与社会意义。

《牡丹亭》:情至之生的文化回响

《牡丹亭》是明代汤显祖的“临川四梦”之一,粤剧版在保留原著“情不知所起,一往而深”的主题基础上,融入了粤剧的声腔与表演特色,成为岭南观众心中的“情至”经典,该剧讲述了南安太守之女杜丽娘因游园惊梦,与书生柳梦梅相爱,因情而死,死后魂魄与柳梦梅相会,最终还魂复生,结为夫妻的故事。

粤剧版《牡丹亭》的艺术成就,在于将昆曲的雅致与粤剧的通俗完美结合,经典场次“游园惊梦”中,杜丽娘的唱腔以“平喉”为主,融入“梆子”“二黄”等板式,旋律轻快灵动,展现了少女春心萌动的羞涩与喜悦;“惊梦”则转为“子喉”,音调高亢婉转,将梦境中与柳梦梅相会的缠绵悱恻表现得如梦似幻;“写真”“幽媾”“还魂”等场次通过舞蹈、身段与服饰的配合,营造出亦真亦幻的艺术氛围,让观众在浪漫的想象中感受“情”的力量,粤剧版对原著的改编还强化了岭南文化的元素,如唱词中融入粤语俚语,场景设计借鉴岭南园林风格,使这部明代经典在岭南土地上焕发出新的生机。

《洛神》:诗画交融的神话之美

《洛神》取材于三国时期曹植的《洛神赋》,是粤剧“神话戏”的代表作,由粤剧艺术大师马师曾、红线女等于20世纪50年代改编演出,该剧讲述了曹植在洛水边邂逅洛神,二人互生情愫,却因人神殊途而不得不分离的故事,以诗化的语言、唯美的意境,展现了“翩若惊鸿,婉若游龙”的洛神形象。

《洛神》的艺术特色在于“诗、乐、舞、画”的融合,唱段“洛水梦”以“乙反调”为基础,旋律空灵飘逸,配合红线女清亮婉转的“红腔”,将洛神的圣洁与哀愁演绎得淋漓尽致;舞台设计上,采用写意手法,以水袖、纱幔营造出洛水烟波浩渺的意境,洛神的服饰以银白、淡蓝为主,缀以飘带,配合“云手”“旋转”等舞蹈动作,宛如画中仙子,剧中“宓妃留枕”“曹植作赋”等场次,将文学、音乐、舞蹈融为一体,既有神话的浪漫,又有文人的风骨,成为粤剧舞台上的“视觉盛宴”。

粤剧经典剧目概览

为更直观地展现粤剧经典剧目的特点,以下表格归纳其核心信息:

| 剧目名称 | 改编/作者 | 首演时间 | 核心主题 | 经典唱段/场次 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|---|---|

| 《帝女花》 | 唐涤生 | 1957年 | 家国情怀与爱情悲剧 | “香夭”“凤阁恩仇未了情” | 南音梆子结合,服饰华丽,情感浓烈 |

| 《紫钗记》 | 唐涤生(改编) | 1957年 | 信物坚贞与反抗权贵 | “怜我此际心暗惊”“剑合钗圆” | 才子佳人题材,文戏细腻,唱腔婉转 |

| 《胡不归》 | 冯志刚 | 1940年代 | 封建礼教下的女性悲歌 | “慰妻”“泣坟” | 苦情戏典范,哭腔高亢,情感真挚 |

| 《牡丹亭》 | 汤显祖原著,粤剧改编 | 20世纪50年代 | “情至”的生命力量 | “游园惊梦”“惊梦” | 昆曲与粤腔融合,诗化意境,浪漫唯美 |

| 《洛神》 | 马师曾、红线女改编 | 1950年代 | 人神殊途的浪漫哀愁 | “洛水梦”“宓妃留枕” | 诗舞画结合,写意舞台,红腔演绎 |

相关问答FAQs

Q1:粤剧经典剧目为何多取材于历史故事与民间传说?

A1:粤剧经典剧目多取材于历史故事与民间传说,主要原因有三:其一,历史故事与民间传说具有广泛的群众基础,观众对其人物与情节已有认知,容易产生情感共鸣;其二,这些题材蕴含丰富的戏剧冲突,如家国兴衰、爱情离合、伦理道德等,为粤剧的“唱、做、念、打”提供了充分的表演空间;其三,粤剧作为地方剧种,承担着传承文化与价值观的功能,历史故事中的忠孝节义、民间传说中的善恶报应等主题,符合传统社会的伦理观念,具有教化意义。《帝女花》通过长平公主的悲剧表达家国情怀,《胡不归》则通过赵颛娘的命运批判封建礼教,这些作品既满足了观众的审美需求,又传递了深刻的文化内涵。

Q2:《帝女花》中的“香夭”为何成为粤剧标志性唱段?

A2:“香夭”之所以成为粤剧标志性唱段,首先在于其情感表达的极致性,该唱段是《帝女花》中新婚之夜长平公主的自白,旋律以“南音”为基础,节奏由缓至急,音调从低沉哀婉转为高亢激昂,将长平公主“以死殉国、保全名节”的决绝与悲痛表现得淋漓尽致,引发观众强烈的情感共鸣;唱词通俗易懂却意境深远,“落花满天蔽月光”既点明时间与环境,又暗示人物命运的凋零,“借一杯附荐凤台上”则融合了传统祭祀的仪式感,使悲情更具文化厚度;该唱段的表演形式极具粤剧特色,演员需通过“水袖功”“眼神”“身段”等配合唱腔,将人物的内心外化为舞台动作,形成“声情并茂”的艺术效果,自1957年首演以来,“香夭”经几代粤剧艺术家的演绎,已成为粤剧“悲情戏”的代名词,是粤剧艺术魅力的集中体现。