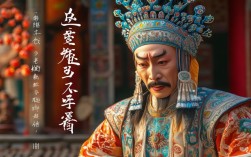

豫剧《下陈州》作为传统经典剧目,以包拯陈州放粮为主线,通过跌宕起伏的剧情和鲜明的人物形象,展现了豫剧艺术独特的魅力,而伴奏作为戏曲表演的“骨架”,与唱腔、表演相辅相成,共同塑造了剧目的艺术张力,其伴奏体系融合了豫剧板腔体音乐的精髓,通过乐器的组合、技法的运用与唱段的深度配合,成为剧目不可或缺的重要组成部分。

豫剧《下陈州》伴奏的乐队构成与乐器功能

豫剧伴奏乐队以“文武场”为基础,文场以管弦乐器为主,负责旋律支撑与情感烘托;武场以打击乐器为主,掌控节奏、速度与戏剧气氛,在《下陈州》中,乐队编制既保留了传统豫剧伴奏的核心乐器,又根据剧目情感需求进行了适配性调整,形成了层次丰富、表现力强的伴奏体系。

(一)文场乐器及功能

文场乐器以主奏乐器为核心,辅以和声与色彩乐器,共同构建唱段的旋律框架。

| 乐器名称 | 在《下陈州》中的作用 | 常用演奏技巧 |

|---|---|---|

| 板胡 | 主奏乐器,承担主要旋律演奏,其高亢明亮的音色与包拯刚正不阿的形象高度契合,尤其在包公唱段中,通过滑音、顿弓等技巧强化唱腔的苍劲感。 | 滑音(大滑、小滑)、顿弓、花舌音、垫弓 |

| 二胡 | 辅助旋律乐器,与板胡形成高低音搭配,增强旋律的连贯性,在慢板唱段中,通过揉弦、颤音技法烘托包拯的沉郁与愤懑。 | 揉弦(滚揉、压揉)、颤音、换气气口配合 |

| 唢呐 | 用于渲染戏剧高潮,如包拯升堂、陈州百姓哭诉等场景,其嘹亮音色能瞬间点燃气氛,增强冲突感。 | 循环换气、滑音(模拟人声哭腔)、花舌 |

| 笛子 | 色彩乐器,多用于表现回忆或抒情段落,如包拯回忆朝堂争执时,以笛子清雅音色营造含蓄内省的氛围。 | 吹孔音变化、颤音、历音 |

(二)武场乐器及功能

武场乐器是戏曲节奏的“指挥家”,通过板式变化与锣鼓点设计,推动剧情发展、塑造人物情绪。

| 乐器名称 | 在《下陈州》中的作用 | 常用锣鼓点 |

|---|---|---|

| 板鼓 | 乐队核心,掌控整体节奏与速度,在包公出场时用“长锤”铺垫威严,在审案段落用“紧急风”制造紧张感,通过鼓点轻重缓急引导唱腔情绪。 | 单楗击、双楗击、滚奏(“碎鼓”)、抽楗 |

| 大锣 | 渲染气氛,强调戏剧转折,如包拯决定陈州放粮时,大锣一击“仓”字,表现其决断力;百姓冤屈哭诉时,用低沉锣声烘托悲愤。 | 击边(“侧锣”)、轻击(“闷锣”)、重击(“炸锣”) |

| 小钹 | 增强节奏层次,与板鼓、大锣配合形成“武场三件套”的合力,在打斗或冲突场面,小钹的快速击打能提升戏剧张力。 | 击打(“拍”)、闷击(“捂钹”)、滚奏 |

| 梆子 | 明确板眼,豫剧“梆子腔”得名即源于此,在《下陈州》中,梆子与唱腔的“眼、板”严格对应,通过清脆的“扎、扎”声奠定唱段节奏基础。 | 单击、双击、滚梆(“紧梆”) |

经典唱段伴奏解析:以包公“十保官”唱段为例

《下陈州》中,包拯的“十保官”唱段是核心唱段之一,通过慢板、二八板、流水板等板式的转换,展现包拯为民请命、不畏权贵的决心,其伴奏设计精准贴合唱腔情感,成为“唱腔与伴奏一体化”的典范。

(一)慢板唱段的“托腔保调”

慢板部分以叙事为主,旋律舒缓深沉,板胡以中速拉奏,开头用“6 5 3 2”的下行音阶,模拟包拯沉重的心情;每句唱腔尾音处,板胡通过“下滑音”稍作延展,如“保定了这满朝的文武官”的“官”字,尾音下滑后轻收,既贴合唱腔的苍劲感,又避免旋律过于直白,二胡则以连弓辅助,填充板胡的空拍,形成“你简我繁、你繁我简”的互补效果,使旋律饱满而不杂乱。

(二)二八板唱段的“节奏推进”

进入二八板后,节奏逐渐加快,表现包拯情绪的激动,板鼓改用“中锤”,梆子以“双击”配合,形成“扎扎 扎扎”的稳定节奏,推动唱腔向流水板过渡,板胡改用“分弓”演奏,每个音符清晰有力,如“陈州旱涝三年整”一句,板胡以“5 6 1 2 3 5”的上行旋律,配合唱腔的“喷口”技巧,突出包拯对百姓疾苦的痛心,大锣在每句唱腔结尾处轻击“仓”音,既点明节奏,又强化语气。

(三)流水板唱段的“情绪爆发”

流水板是唱段的高潮,速度最快,情绪最激昂,板鼓以“紧锤”带动节奏,梆子“滚奏”,小钹快速击打,形成“密不透风”的紧张感,板胡用“快弓”演奏,加入大量“花舌音”和“顿弓”,如“我不怕铜铡铡我项上断”一句,板胡以“3 3 2 1 2 1 6 5”的快速音阶,模拟包斩钉截铁的语势;大锣在“断”字处重击“仓—”长音,将气氛推向顶点,随后转为无声,突出包拯“虽千万人吾往矣”的决绝。

伴奏技法的核心:程式化与即兴性的统一

豫剧伴奏既有严格的程式规范,又强调乐师的即兴发挥,二者在《下陈州》中达到了高度统一。

(一)程式化:板式与锣鼓点的固定范式

豫剧伴奏遵循“板腔体”音乐的规律,不同板式对应固定的锣鼓点与旋律框架。《下陈州》中包公升堂用“导板转慢板”,伴奏前奏必为“【导板头】+【慢板过门】”;百姓告状时用“二八流水板”,则用“【二八板过门】”起腔,这些程式化的设计,确保了唱腔与伴奏的协调性,也为演员提供了稳定的表演基础。

(二)即兴性:乐师的“跟腔保奏”

在程式框架内,乐师可根据演员的嗓音条件、情绪状态进行即兴调整,同一句“保定了这满朝的文武官”,若演员嗓音高亢,板胡便在尾音处增加“上滑音”,增强旋律的冲击力;若演员情绪沉郁,二胡则改用“压揉”,突出音色的厚重感,这种“跟腔保奏”的即兴性,使伴奏成为“活的旋律”,与表演融为一体。

传承与发展:传统伴奏的现代适应

随着时代发展,《下陈州》伴奏在保留传统精髓的基础上,也融入了现代音乐元素,部分演出中增加了中阮、大提琴等乐器,丰富和声层次;电子合成器的适度运用,增强了音效的层次感(如模拟风雨声、马蹄声),但核心乐器(板胡、板鼓)与板式框架始终未变,确保了豫剧剧种的“根”与“魂”。

相关问答FAQs

Q1:豫剧《下陈州》伴奏中,板胡为何能成为主奏乐器?其音色与包拯形象有何关联?

A1:板胡成为豫剧主奏乐器,源于其独特的音色与表现力,板胡琴筒蒙以蟒皮,琴杆较粗,弓法刚劲,音色高亢、明亮且穿透力强,这与包拯“铁面无私、为民做主”的刚正形象高度契合,在《下陈州》中,板胡通过“滑音”模拟包拯的威严语气,“顿弓”强化其决断力,“花舌音”表现其愤懑情绪,成为塑造人物声音形象的核心乐器,板胡的音域与豫剧唱腔的“大本腔”(真嗓为主)匹配度高,能完美托举唱腔旋律,因此被选为《下陈州》的主奏乐器。

Q2:武场乐器中的“板鼓”在《下陈州》伴奏中如何掌控戏剧节奏?

A2:板鼓是武场的“指挥核心”,通过鼓点、板式与速度变化掌控戏剧节奏,在《下陈州》中,其作用主要体现在三方面:一是“起腔”,如包公出场时,板鼓先击“长锤”(“大台 大台 仓才 仓”),引导演员迈步亮相;二是“转板”,当唱段从慢板转流水板时,板鼓改用“中锤”(“扎扎 仓 扎扎 仓”),逐步加快节奏,推动情绪升温;三是“收腔”,唱段结尾时,板鼓以“收锤”(“仓— 0”)配合演员亮相,干净利落地结束段落,板鼓还能通过“轻重缓急”提示演员情绪:如审案时用“碎鼓”(快速滚奏)制造紧张感,回忆往事时用“慢鼓”(轻击)营造沉郁氛围,实现“鼓带弦、弦带腔”的伴奏效果。