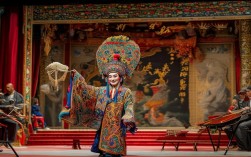

豫剧《包龙图坐监》是传统经典剧目,以包拯陈州放粮后遭奸臣陷害、被贬坐监为背景,通过审理冤案展现其刚正不阿、忧国忧民的形象,该剧的伴奏作为戏曲音乐的重要组成部分,通过文场与武场的有机结合,精准烘托剧情、塑造人物、渲染气氛,是豫剧“唱、念、做、打”艺术魅力的重要支撑。

文场伴奏以弦乐为主,是唱腔的“骨架”与“血肉”,该剧核心唱段“包龙图打坐在开封府”中,板胡作为主奏乐器,以高亢明亮的音色引领旋律,通过“下五音”的调式特点(即以sol、la、do、re、mi为骨干音),凸显豫剧的粗犷豪放,板胡的运弓刚劲有力,尤其在“陈州放粮遭奸佞,贬我坐监困京城”的唱句中,通过“大滑音”技巧,将包拯的愤懑与无奈表现得淋漓尽致,二胡作为辅助乐器,则以柔和的音色填充内声部,在“头段慢板”中通过“连弓”“揉弦”的配合,增强唱腔的抒情性,如“为民除害不怕死,何惧奸佞陷害深”的唱段,二胡的弱奏与板胡的强奏形成对比,凸显包拯内心的坚定与孤寂,笛子与笙的点缀为文场增添色彩,笛子清脆的音色在“冤民哭诉”的过门中模拟悲泣声,笙的圆润音色则用于包拯沉思时的气氛烘托,形成“以乐传情”的艺术效果。

武场伴奏以打击乐为主,是剧情的“脉搏”与“骨骼”,该剧开场时,板鼓与梆子的“紧急风”节奏(由大锣、小锣、铙钹交替敲击,速度由慢渐快)营造出压抑的监牢氛围,暗示权贵对正义的压制,包拯升堂审案时,武场以“四击头”(板鼓四击,配合大锣、小锣各一击)的锣鼓点,配合其“撩袍端带”的身段动作,凸显其威严;在冤民控诉冤情时,改用“哭头”锣鼓(大锣轻击两下,小锣重击一下,节奏舒缓),以沉闷的音色强化悲愤情绪,高潮部分“包拯怒斥奸佞”时,武场采用“急急风”(快速连续敲击),配合板胡的快板旋律,形成“声情并茂”的爆发力,将剧情推向高潮,梆子的“闷击”(鼓槌轻击梆子中段)与“边击”(鼓槌敲击梆子顶端)交替使用,既控制唱腔节奏,又通过音色变化暗示人物心理转折,如包拯得知冤情真相时,梆子“闷击”的停顿,表现其内心的震惊与决心。

文场与武场的配合是该剧伴奏的精髓,在“坐监思过”的唱段中,文场板胡的慢板旋律与武场梆子的“一板一眼”(4/4拍,梆子每小节击两拍)同步,形成“慢而不断”的节奏,既符合包拯沉稳的性格,又体现其思绪的绵长;而在“平反冤案”的结局部分,文场板胡的“快二八”(2/4拍,旋律紧凑)与武场“紧急风”的急促节奏叠加,营造出“正义战胜邪恶”的激昂氛围,让观众通过音乐直观感受剧情的起伏。

以下是《包龙图坐监》主要伴奏乐器及作用简表:

| 乐器类别 | 主要乐器 | 音色特点 | 在剧中的核心作用 |

|---|---|---|---|

| 文场 | 板胡 | 高亢、明亮 | 主导唱腔旋律,塑造包拯刚毅形象 |

| 二胡 | 柔和、抒情 | 填充内声部,增强唱腔情感表达 | |

| 笛子 | 清脆、灵动 | 模拟自然声响(如哭诉),烘托悲情氛围 | |

| 武场 | 板鼓、梆子 | 节奏鲜明 | 控制整体节奏,配合人物动作与情绪转折 |

| 大锣、小锣 | 洪亮、清脆 | 渲染气氛(如威严、紧张) | |

| 铙钹 | 雄壮、热烈 | 增强锣鼓层次感,突出高潮部分 |

伴奏在《包龙图坐监》中不仅是“伴唱”,更是“塑人”“叙事”的重要手段,通过文场的细腻抒情与武场的铿锵节奏,包拯的“铁面”与“柔情”、冤民的“悲苦”与“期盼”、奸佞的“阴险”与“狡诈”均通过音乐得以立体呈现,使观众在听觉与视觉的双重冲击下,深刻感受到豫剧艺术的独特魅力。

FAQs

-

问:豫剧《包龙图坐监》中,伴奏的“慢板”与“快板”分别对应怎样的剧情场景?

答:“慢板”多用于包拯独处沉思、内心独白的场景,如开篇“坐监思过”唱段,通过舒缓的节奏和低沉的旋律,表现其忧国忧民、遭贬后的压抑与反思;“快板”则多用于案情紧急、包拯怒斥奸佞或平反冤案的高潮部分,如“升堂审案”唱段,以紧凑的节奏和激昂的旋律,凸显其雷厉风行、刚正不阿的性格,推动剧情快速发展。 -

问:为什么豫剧伴奏中板胡是《包龙图坐监》的主奏乐器?

答:板胡是豫剧文场的“灵魂乐器”,其高亢、明亮的音色与包拯“铁面无私”的形象高度契合,在《包龙图坐监》中,板胡通过独特的“下五音”调式和刚劲的运弓技巧,既能驾驭包拯唱腔的苍劲有力(如“陈州放粮”唱段),又能表现其内心的细腻情感(如“为民请命”时的坚定),同时与武场打击乐形成鲜明对比,增强音乐的层次感,因此成为塑造包拯形象的核心乐器。