程派京剧《牡丹亭》是京剧程派艺术与古典文学经典深度融合的代表性剧目,由京剧大师程砚秋先生在传统昆曲《牡丹亭》的基础上,结合程派表演与唱腔特色进行创造性改编而成,成为程派旦角艺术的典范之作,该剧以汤显祖《牡丹亭》原著为蓝本,通过杜丽娘与柳梦梅的爱情主线,展现了“情不知所起,一往而深”的至情精神,同时融入程派艺术特有的深沉含蓄、幽咽婉转的表演风格,赋予古典题材以京剧独特的艺术魅力。

剧情上,程派京剧《牡丹亭》保留了原著核心情节:南安太守杜宝之女杜丽娘,自幼受封建礼教束缚,偶游后花园,见春景旖旎,顿感青春易逝,遂在梦中与书生柳梦梅相会,醒后因思慕成疾,郁郁而终,其魂魄游历冥间,判官感其至情,准其还魂;柳梦梅拾得杜丽娘自画像,日夜思慕,终使其还魂复生,二人终成眷属,程派改编并未改变故事框架,却在人物心理刻画与情感表达上更侧重京剧的写意性,通过唱腔、身段等艺术手段,强化杜丽娘从“闺阁少女”到“情之化身”的转变,凸显其反封建礼教的觉醒意识。

程派唱腔是该剧的灵魂所在,程砚秋先生创立的程派,以“脑后音”“擲音”“擞音”等独特技法著称,唱腔幽咽婉转、低回沉郁,极富悲剧美感,在《牡丹亭》中,杜丽娘的核心唱段如【皂罗袍】“原来姹紫嫣红开遍”、【好姐姐】“遍青山啼红了杜鹃”等,均被程派赋予新的生命力,原来姹紫嫣红开遍”一句,程砚秋摒弃昆曲的柔媚婉转,以脑后音托腔,使“姹紫嫣红”四字如珠玉落盘,而“都付与断井颓垣”的“断井”二字,运用擲音带出哽咽感,将春光易逝、青春虚度的哀怨表现得淋漓尽致,这种“以情带声、声情并茂”的唱腔设计,既保留了昆曲的文学性,又凸显了京剧的戏剧张力,使杜丽娘的内心世界通过声音得以立体呈现。

表演与身段上,程派艺术讲究“以形传神”,程派京剧《牡丹亭》中,杜丽娘的每一个动作都蕴含着丰富的心理活动。“游园”一折,杜丽娘初入花园时,眼神从迷茫到惊喜,水袖轻扬间似触春光;至“寻梦”时,身段由轻盈转为焦灼,卧鱼、翻身等动作配合眼神的飘忽,表现其对梦境的执着与现实的无奈,程派特有的“含身”“掩袖”等细节,既符合大家闺秀的身份,又暗合其内心压抑的情感,形成“端庄中见妩媚,含蓄中显深情”的表演风格,将杜丽娘的“情”与“怨”刻画得入木三分。

人物塑造方面,程派京剧《牡丹亭》突破了传统闺门旦的单一形象,赋予杜丽娘更鲜明的反抗精神,程砚秋通过唱腔的抑扬顿挫与表演的收放自如,展现杜丽娘从“被动接受礼教”到“主动追求情感”的转变:从游园时的春愁萌动,到梦中的勇敢追求,再到死后的魂魄不屈,最终还魂后的坚定执着,人物弧光清晰可见,而柳梦梅的儒雅痴情、杜宝的固执严厉,则通过程派与生、净行当的配合,形成鲜明对比,进一步凸显“情”对封建礼教的冲击。

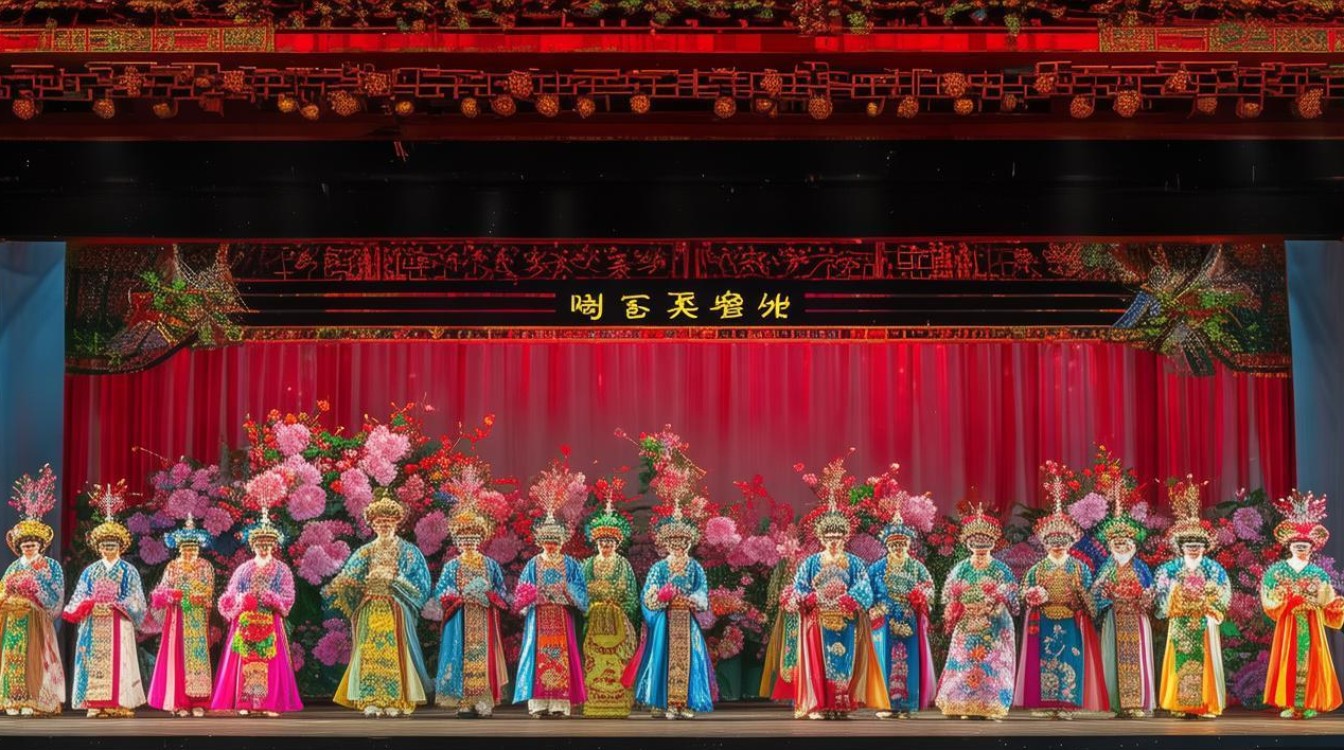

作为程派艺术的代表作,程派京剧《牡丹亭》不仅是对昆曲经典的创造性转化,更推动了程派艺术的传承与发展,其将古典文学的深邃内涵与京剧程派的表演美学完美融合,至今仍是舞台上久演不衰的经典剧目,为传统戏曲的现代化传承提供了宝贵经验。

相关问答FAQs

Q1:程派京剧《牡丹亭》与昆曲版《牡丹亭》在唱腔上有何主要区别?

A1:昆曲版《牡丹亭》唱腔以婉转缠绵、柔媚细腻为特色,水磨调讲究“一字数息”,节奏舒缓;程派京剧版则融入京剧的板式变化(如【二黄】【西皮】),以程派“脑后音”“擲音”等技法强化唱腔的厚度与悲情,情感表达更直接、戏剧张力更强,如“原来姹紫嫣红开遍”一句,昆曲柔美,程派则幽咽沉郁,凸显人物内心的压抑与觉醒。

Q2:程派艺术在塑造杜丽娘形象时,通过哪些表演细节突出其“至情”特质?

A2:程派通过眼神、水袖、身段等细节传递情感:眼神从初见春光的迷茫,到梦中的羞怯,再到寻梦时的焦灼,层次分明;水袖运用上,“惊梦”时甩袖表现惊慌,“寻梦”时抖袖传递内心的焦灼;“卧鱼”“翻身”等身段既展现大家闺秀的端庄,又暗合其对情感的执着,通过“含而不露、露而未透”的表演,将杜丽娘“为情而生、为情而死”的至情特质具象化。