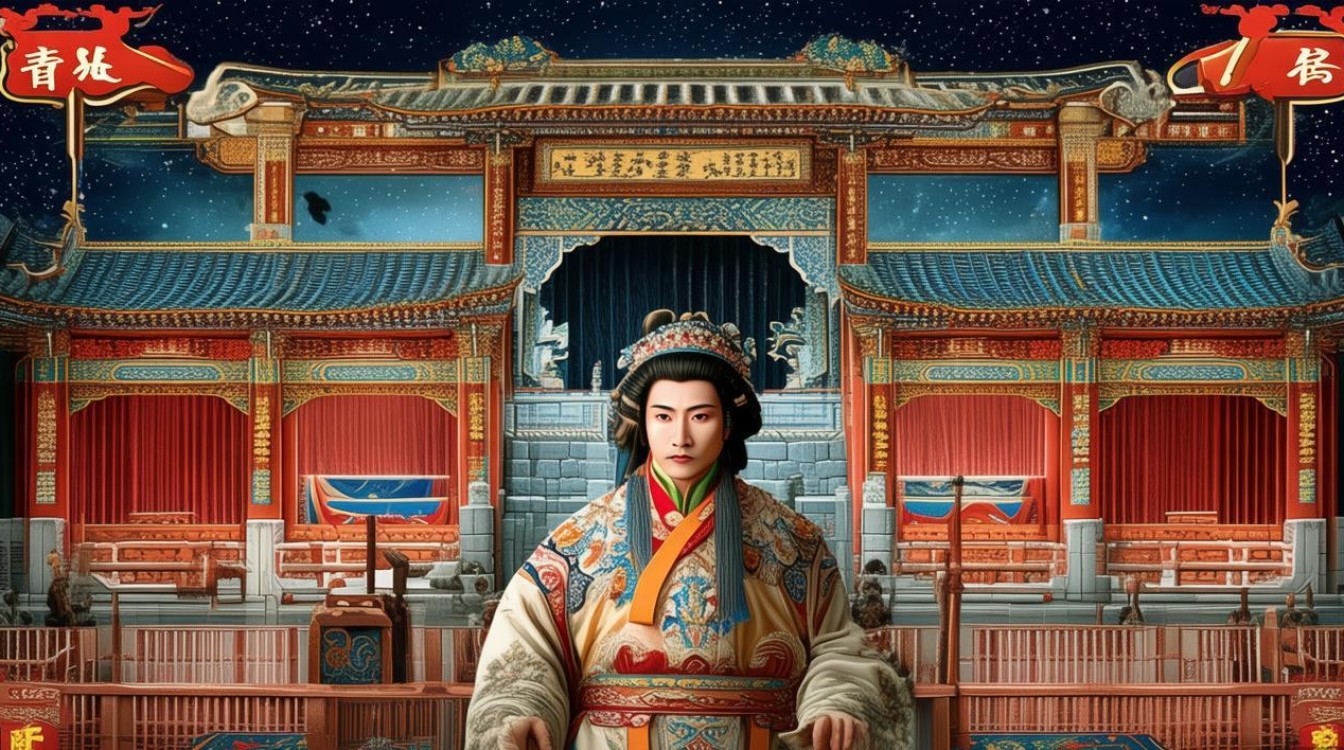

提到豫剧电影《包青天》,脑海中总会浮现那铿锵的梆子声、黑脸包公的威严形象,以及一段段荡气回肠的唱腔,作为河南地方戏的代表,豫剧《包青天》早已超越了单纯的戏曲范畴,成为一代人心中关于正义、清廉的文化符号,而电影这一载体,更让舞台上的“包青天”突破了时空限制,走进千家万户,让更多人领略到豫剧艺术的独特魅力。

豫剧电影《包青天》的艺术魅力,首先源于其对传统经典的精妙转化,不同于舞台剧的现场互动,电影通过镜头语言放大了戏曲的细节张力——包拯的蟒袍纹路、额头的月牙印记、胡须的微微颤动,都在特写镜头下显得格外清晰;而“打龙袍”“铡美案”等经典桥段的武打场面,通过远景与近景的切换,既保留了戏曲程式化的美感,又增强了视觉冲击力,比如在《铡美案》中,包拯怒斥陈世美“人前一面,人后一面”时,镜头从舞台全景推向演员面部特写,那双瞪圆的虎目、紧锁的眉头,将“铁面无私”的形象刻画得入木三分,让观众仿佛能感受到包拯胸中的怒火与正义的重量。

唱腔是豫剧的灵魂,而《包青天》的唱段更是将这一魅力发挥到极致,豫剧的唱腔以“高亢激越、朴实豪放”著称,包拯作为“黑头”行当,唱腔更需兼具苍劲与悲悯,既要有“包龙图打坐在开封府”的威严气度,也要有“见皇姑”时的无奈与痛心,电影中,老一辈豫剧艺术家如李斯忠、吴心平等人的演绎堪称经典,李斯忠扮演的包拯,嗓音如洪钟般浑厚,吐字如金石般铿锵,一句“驸马爷近前看端详”唱得字正腔圆,既有对陈世美背信弃义的愤怒,也有对民生疾苦的悲悯,短短几句唱词,便将人物内心的矛盾与正义的坚定展现得淋漓尽致,这些唱段不仅是戏曲表演的精华,更成了河南人耳熟能详的“流行金曲”,许多中老年人至今仍能跟着哼唱,梆子声一起,仿佛就回到了当年在村里露天电影场看《包青天》的夜晚。

演员的塑造是《包青天》深入人心的重要基石,豫剧电影中的包拯,不仅是“铁面无私”的符号,更是有血有肉的“人”,艺术家们在表演中,既保留了“黑脸包公”的威严,又通过细腻的眼神、身段,刻画出他的“人情味”,比如在《铡包勉》中,包拯面对侄儿的罪行,先是犹豫、痛苦,最终仍选择大义灭亲,这一过程中,演员通过颤抖的手、紧握的印信、微微泛红的眼眶,将“公私分明”的挣扎与“法大于情”的坚定表现得恰到好处,而王朝、马汉、张龙、赵虎等衙役的配角形象也各具特色,他们或憨厚或机灵,与包拯的威严形成互补,让整个开封府的形象更加鲜活,反派的塑造也颇具张力,陈世美的骄横、庞太师的阴险,都被演员演绎得入木三分,与包拯的正直形成鲜明对比,让“善恶有报”的主题更加凸显。

从文化内涵来看,豫剧电影《包青天》承载着中华民族对“正义”与“清廉”的永恒追求,包拯的故事自宋代以来便在民间广为流传,经过戏曲艺术的加工,逐渐成为“清官文化”的代表,豫剧作为植根中原的剧种,其语言、唱腔、表演都带着浓郁的乡土气息,让“包青天”的形象更贴近普通百姓,电影中,“开封府”不仅是审案的地方,更是百姓心中“青天”的象征——无论是贫苦百姓喊冤,还是权贵施压,包拯始终坚守“为民做主”的初心,这种“不畏强权、心系百姓”的精神,与中原文化中“重信义、尚气节”的价值观一脉相承,也让《包青天》超越了时代,成为不同年龄段观众都能共鸣的作品,对于河南人来说,看《包青天》不仅是看戏,更是在重温一种文化记忆,感受一种精神力量。

随着时代的发展,豫剧电影《包青天》依然在影响着新一代观众,短视频平台上,经典唱段的片段被反复剪辑播放,年轻网友用“豫剧摇滚”“戏腔改编”等方式让老唱段焕发新生;戏曲进校园活动中,《包青天》选段成为孩子们学习豫剧的入门教材,黑脸包公的形象在他们心中种下“正义”的种子,电影胶片或许会老化,但包拯的“清官精神”、豫剧的“梆子韵味”,早已融入文化血脉,代代相传。

相关问答FAQs

Q1:豫剧电影《包青天》和舞台剧版本有什么区别?

A1:豫剧电影《包青天》在舞台剧基础上,通过镜头语言、剪辑手法和音效处理增强了视听表现力,舞台剧更注重现场互动与程式化表演,如“趟马”“甩发”等身段需靠观众捕捉细节;电影则通过特写、慢镜头等放大演员表情与动作,如包拯的“蹉步”“亮相”在电影中更具冲击力,电影可加入布景、光影等元素,如“开封府”的庄重、“公堂审案”的紧张感,比舞台剧的布景更写实;而唱腔方面,电影通过后期录音优化音质,让演员的嗓音更饱满,但保留了豫剧“原汁原味”的唱腔特点。

Q2:为什么豫剧《包青天》能成为经典,流传至今?

A2:其经典性源于三方面:一是人物形象深入人心,“黑脸包公”作为“正义”“清廉”的符号,符合民众对“清官”的集体期待;二是艺术形式的独特性,豫剧高亢激越的唱腔、朴实豪放的风格,与包拯刚正不阿的性格高度契合,经典唱段如《铡美案》《打龙袍》等旋律铿锵、易于传唱;三是主题的普世价值,“善恶有报”“法大于情”等主题跨越时代,让观众在欣赏戏曲的同时,感受到道德力量与文化认同,因此能历经岁月洗礼仍广受欢迎。