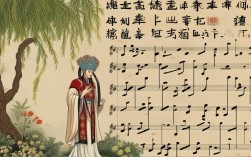

赤壁之战前夕,曹操率八十万大军南下,江东孙权内部主战与主降两派激烈争执,京剧《群英会》《借东风》等剧目中,鲁肃与孙权关于“降曹”的对话成为展现人物性格、推动剧情的关键,这些台词既保留了历史的厚重感,又融入了京剧艺术的程式化表达,通过韵白与唱腔的交织,将孙权的犹豫、权衡与鲁肃的忠诚、智谋展现得淋漓尽致。

孙权作为江东之主,其台词多体现统治者的忧患与抉择,在听闻曹操战船“连环计”已成,又有蔡瑁、张允等降将相助时,孙权在台上踱步,以沉缓的韵白吐露:“曹兵势大,如之奈何?想孤家占据江东,承父兄基业,今一旦受困,战则恐力不能敌,降则恐面见不得江东父老……”这里的“战则恐”“降则恐”形成对仗,既道出实力差距,又流露对江东基业的牵挂,后续与鲁肃对峙时,他拍案而起:“汝言差矣!曹操名为相国,实为汉贼;孤家乃汉室宗亲,岂可屈膝事贼?”此句声调陡扬,配合“甩袖”“抖髯”等身段,将宁死不降的骨气外化,却又在转身后以散白低语:“只是……兵力悬殊,如之奈何……”矛盾心理跃然台上。

鲁肃作为主战派核心,台词以“忠”“智”为核心,多用反问、激将等手法,面对孙权的动摇,他躬身施礼,以激昂的韵白劝谏:“主公!想当年楚汉相争,项羽兵四十万,刘邦仅十万,终有垓下之围;今曹操兵虽八十万,多系袁绍、刘表之众,离心离德,江东兵精粮足,又有长江天险,何惧之有?”此处借古喻今,以“楚汉相争”对比当下,既显谋略,又添底气,当孙权以“降曹可保富贵”试探,鲁肃拍案怒斥:“主公若降,江东六郡八十一州生灵,尽为鱼肉;鲁肃纵死,九泉之下,有何面目见周郎、见先主乎!”“鱼肉”“九泉面目”等词重若千钧,配合“顿足”“捶胸”的动作,将“士为知己者死”的忠义推向高潮。

两人的台词在节奏与声腔上形成鲜明对比:孙权的台词多“散白”与“韵白”交替,犹豫时语速放缓,字字沉吟;决绝时拔高声调,字字铿锵,鲁肃则以“韵白”为主,句尾多带拖腔,如“何惧之有”的“有”字拉长,尽显气势,这种声腔设计,使人物情感在唱念做打中层层递进,将“降与战”的抉择张力推向极致。

以下是两人台词特点对比:

| 人物 | 台词选段 | 声腔特点 | 人物心理 |

|---|---|---|---|

| 孙权 | “曹兵势大,如之奈何?战则恐力不能敌,降则恐面见不得江东父老……” | 散白为主,语速舒缓,句尾轻叹 | 犹豫、权衡、忧虑 |

| 孙权 | “汝言差矣!孤家乃汉室宗亲,岂可屈膝事贼?” | 韵白,声调陡扬,字字铿锵 | 愤怒、不甘、骨气 |

| 鲁肃 | “想当年楚汉相争……今江东何惧之有?” | 韵白,句尾拖腔,节奏明快 | 谋略、坚定、鼓舞 |

| 鲁肃 | “主公若降,江东生灵尽为鱼肉……有何面目见周郎、见先主乎!” | 声腔激昂,重音突出,配合动作 | 忠诚、激愤、以死明志 |

这些京剧台词不仅是戏剧冲突的载体,更成为塑造经典人物的艺术密码,孙权的“降与不降”是统治者的现实困境,鲁肃的“抗曹谏言”是士大夫的家国担当,二者在唱念间的碰撞,既是对历史风云的艺术再现,也是对民族精神的礼赞,通过程式化的语言与表演,京剧将千年前的抉择风云,转化为台上永恒的声腔艺术,让观众在韵律起伏中,触摸到人物的温度与历史的重量。

FAQs

Q1:京剧中的鲁肃劝孙权抗曹,与《三国志》的记载有何不同?

A:京剧对鲁肃形象进行了艺术加工。《三国志》中鲁肃早有“鼎足江东”的战略规划,劝孙权抗曹时更侧重分析曹操“北方未平”“马超韩遂尚在西”等弱点;而京剧为增强戏剧性,强化了鲁肃的“忠义”色彩,加入“九泉见周郎”等情感化台词,并借“楚汉相争”等典故增强说服力,使人物更具感染力。

Q2:为什么京剧《群英会》中孙权的台词多用“散白”与“韵白”交替?

A:这是京剧刻画人物内心矛盾的手法。“散白”接近口语,用于表现孙权作为凡人的犹豫、恐惧;“韵白”经过艺术提炼,声调抑扬顿挫,用于展现其作为君主的风骨与决断,交替使用既能体现人物的复杂性,又能通过声腔变化调动观众情绪,增强戏剧张力。