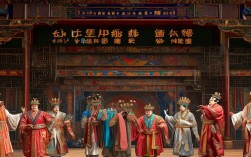

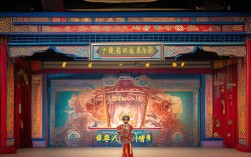

河南豫西调豫剧院乐队是豫西调艺术传承与发展的重要载体,其独特的演奏风格与伴奏技巧,不仅为豫西调的唱腔提供了坚实的音乐支撑,更通过乐器的有机组合与情感表达,将这一地方戏曲的独特魅力传递给观众,豫西调作为豫剧的重要分支,以洛阳为中心,流行于河南西部及周边地区,其唱腔以“大本腔”(真声)为主,兼具“二本腔”(假声)的转换,风格粗犷豪放、深沉浑厚,擅长表现悲壮、激昂或苍凉的情感内容,而乐队的伴奏正是这种风格得以凸显的关键所在。

豫西调豫剧院乐队的形成与发展,与豫西调本身的演变密不可分,早期豫西调的伴奏乐器较为简单,文场以板胡为主,辅以二胡、笛子、唢呐等,武场则以板鼓、大锣、小锣、铙钹等打击乐为主,形成“紧拉慢唱”“快慢结合”的基本伴奏框架,随着豫剧艺术的成熟,豫西调乐队在保留传统特色的基础上,逐渐吸收了其他戏曲音乐的营养,乐器配置日益丰富,演奏技巧也不断提升,成熟的豫西调豫剧院乐队通常分为文场与武场两大部分,文场负责旋律的铺陈与情感的烘托,武场则掌控节奏的起伏与戏剧的张弛,二者相互配合,共同构建起豫西调表演的“音乐骨架”。

在乐器配置上,豫西调乐队既有对传统戏曲乐器的坚守,也有适应现代舞台的创新,文场以板胡为核心主奏乐器,其音色高亢明亮又略带沙哑,极具穿透力,特别适合表现豫西调唱腔中的“寒韵”(悲凉腔调)和“哭腔”(悲愤情绪),在经典剧目《秦香莲》中,板胡通过滑音、颤音等技巧,将秦香莲的悲苦与绝望渲染得淋漓尽致,除板胡外,文场还常用二胡(中音或高音)作为辅助,其柔美的音色可与板胡形成互补,尤其在表现抒情性唱段时,二胡的延音与连奏能有效增强唱腔的流畅感;笛子和唢呐则多用于表现欢快或激昂的场景,如《花木兰》中的“刘大哥讲话理太偏”,唢呐的高亢吹奏与花木兰的豪迈唱腔相得益彰,展现出巾帼不让须眉的气势,武场乐器以板鼓为指挥,通过鼓点的轻重缓急引导唱腔的节奏变化,大锣的浑厚、小锣的清脆、铙钹的铿锵,共同构成丰富的节奏层次,例如在《穆桂英挂帅》的“挂帅”一折中,武场通过“紧急风”“四击头”等锣鼓经,将穆桂英的英姿飒爽与战场紧迫感完美呈现。

以下为豫西调豫剧院乐队传统乐器配置及作用简表:

| 乐器类别 | 乐器名称 | 音色特点 | 在伴奏中的作用 |

|---|---|---|---|

| 文场 | 板胡 | 高亢明亮、略带沙哑 | 主奏乐器,托腔保调,突出唱腔的悲壮与激昂 |

| 文场 | 二胡 | 柔美、连贯 | 辅助旋律,增强唱段的抒情性与流畅度 |

| 文场 | 唢呐 | 高亢、嘹亮 | 表现欢快、激昂场景,烘托热烈气氛 |

| 文场 | 笛子 | 清脆、悠扬 | 表现清新、明快的情绪,多用于文戏过渡 |

| 武场 | 板鼓 | 清脆、富有穿透力 | 指挥节奏,控制唱腔快慢、强弱变化 |

| 武场 | 大锣 | 浑厚、响亮 | 强调节奏重音,烘托戏剧冲突的激烈场面 |

| 武场 | 小锣 | 清脆、明亮 | 填充节奏细节,表现轻松、诙谐或紧张的情绪 |

| 武场 | 铙钹 | 铿锵、热烈 | 增强节奏的层次感,配合高潮部分的气氛渲染 |

豫西调乐队的演奏技巧极具地域特色,尤其讲究“伴腔不压腔,保调不抢戏”,在慢板唱腔中,乐器的演奏往往与唱腔的呼吸节奏同步,例如板胡的运弓讲究“长弓托腔”,通过连绵不断的旋律线条,将唱腔中的拖腔(如“寒腔”“拐调”)充分延展,既不喧宾夺主,又能深化情感表达;在快板唱腔中,则强调“紧拉慢唱”,武场通过密集的鼓点和锣鼓经制造紧张气氛,而文场则以快速的音符衔接,推动唱腔一气呵成,形成强烈的戏剧张力,豫西调乐队还擅长运用“韵白”与“器乐模拟”相结合的手法,例如用板胡模拟人的笑声或哭声,或用唢呐模仿战场上的马嘶声、号角声,使音乐与表演融为一体,增强舞台的代入感。

在传承与创新方面,豫西调豫剧院乐队既坚守传统技艺的精髓,又积极适应现代观众的审美需求,老一辈乐师通过“口传心授”的方式,将传统的锣鼓经、板胡弓法、唢呐吹奏技巧等传授给年轻一代,确保了豫西调音乐基因的纯正性;乐队在乐器编制上尝试加入古筝、琵琶、大提琴等民族或西洋乐器,丰富和声层次,例如在新版《洛阳令》中,古筝的加入为唱腔增添了古朴典雅的韵味,大提琴的低音支撑则增强了音乐的厚重感,乐手们也注重对传统曲牌的改编与创新,将豫西调的唱腔旋律与民间音乐、现代音乐元素相融合,创作出更具时代气息的伴奏音乐,使这一古老艺术在当代焕发新的生机。

豫西调豫剧院乐队不仅是豫剧艺术的“音乐灵魂”,更是地方文化的重要传播者,通过一代代乐手的精心演绎,乐队的伴奏与豫西调的唱腔、表演相互成就,共同塑造了豫西调“粗中有细、悲中见壮”的艺术风格,无论是乡村的庙会舞台,还是城市的大剧院,豫西调豫剧院乐队都以精湛的技艺和饱满的情感,让观众在悠扬的乐声中感受中原文化的深厚底蕴。

相关问答FAQs

Q1:豫西调豫剧院乐队与豫东调乐队的主要区别是什么?

A1:豫西调与豫东调作为豫剧的两大流派,其乐队伴奏风格存在显著差异,主奏乐器不同:豫西调以板胡为主奏,音色深沉浑厚,擅长表现悲壮苍凉的情绪;豫东调则以高音板胡(俗称“海笛”)为主奏,音色高亢明快,更凸显激昂豪放的特点,节奏处理不同:豫西调伴奏讲究“慢中见稳”,鼓点相对舒缓,突出唱腔的拖腔韵味;豫东调则强调“快中见脆”,节奏更为紧凑,锣鼓经密集热烈,与唱腔的“快板”形成强烈呼应,文场乐器的运用也有差异,豫西调更侧重二胡的抒情辅助,而豫东调常用唢呐烘托热烈气氛,整体风格一“沉”一“扬”,各具特色。

Q2:年轻乐师如何学习传统豫西调伴奏技艺?

A2:年轻乐师学习传统豫西调伴奏技艺需从“继承”与“实践”两方面入手,要拜师学艺,通过跟随老一辈乐师系统学习传统锣鼓经、板胡弓法、唢呐吹奏技巧等核心技艺,例如通过反复练习“慢板长弓”“快板顿弓”等基本功,掌握豫西调伴奏的“气韵”;要深入舞台实践,参与传统剧目的排演与演出,在反复与演员的配合中体会“伴腔保调”的精髓,学会根据演员的演唱风格灵活调整伴奏力度与速度,年轻乐师还需注重对豫西调唱腔的理解,通过研习经典剧目(如《穆桂英挂帅》《秦香莲》等)的唱段,把握不同情境下的情感表达,使伴奏真正成为唱腔的“第二声部”,现代年轻乐师可借助录音、录像等数字化手段,留存和分析老一辈乐师的演奏细节,结合传统与创新,推动豫西调伴奏艺术的传承与发展。