《望江亭》是元代著名杂剧作家关汉卿的代表作之一,作为元杂剧“社会问题剧三部曲”(另两部为《窦娥冤》《救风尘》)中的重要剧目,其故事背景设定在宋代,却深刻反映了元代社会的现实矛盾与人性光辉,而剧名中的“望江亭”不仅是故事的关键场景,更是主人公谭记儿智斗邪恶、守护正义的舞台象征。

剧作出处与作者背景

《望江亭》的作者关汉卿,号已斋,约生于金末元初,是元杂剧的奠基人之一,与白朴、马致远、郑光祖并称“元曲四大家”,他一生创作杂剧60余部,现存《窦娥冤》《救风尘》《单刀会》等18部,作品多聚焦底层人民的生活,尤其擅长塑造具有反抗精神的女性形象。《望江亭》约创作于元代中期,此时社会矛盾尖锐,官场腐败、权贵横行,关汉卿通过谭记儿的故事,歌颂了普通民众的智慧与勇气,也暗含对黑暗现实的批判。

元杂剧作为一种成熟的戏曲形式,通常采用“一本四折一楔子”的结构,角色分工明确,以“曲、白、科”为主要表现手段。《望江亭》属于“旦本戏”,全剧由正旦(女主角谭记儿)主唱,通过唱词、念白和动作推动剧情,展现了元杂剧“本色当行”的语言特色与戏剧张力。

故事梗概与“望江亭”的核心作用

《望江亭》的故事围绕潭州官员白士中与寡妇谭记儿的婚姻展开,核心冲突是谭记儿为保护丈夫智斗权臣杨衙内。

剧情脉络:

- 起因:潭州衙白士中丧妻,被同僚李秉义(谭记儿的姑父)招为婿,谭记儿与白士中成婚,杨衙内早先觊觎谭记儿美貌,遭拒后怀恨在心,诬告白士中“贪赃枉法”,骗得皇帝势剑、金牌,亲自前往潭州捉拿白士中。

- 发展:谭记儿得知消息后,并未惊慌,而是决定智取,她扮作渔妇,在望江亭上设宴,利用杨衙内好色贪杯的弱点,与其周旋,席间,杨衙内被谭记儿的姿色迷惑,饮酒过量,醉中将势剑、金牌及文书信件尽数“赠予”谭记儿。

- 高潮:谭记儿拿到证据后,连夜赶回潭州,在杨衙内即将提审白士中时,出示其伪造文书与证物,揭露其诬陷罪行,杨衙内被问罪,白士中洗清冤屈,夫妻团聚。

“望江亭”的意义:

望江亭作为故事的核心场景,不仅是地理空间(位于潭州江边,为杨衙内必经之路),更是戏剧冲突的“舞台”与谭记儿智慧的“象征”,她以弱胜强,以智斗勇,将权臣玩弄于股掌之间,亭子的“江边”属性也暗喻着危机四伏的社会环境(如“江水”般汹涌的官场黑暗),而谭记儿的“登亭”则代表着普通民众在绝境中主动出击的反抗精神。

文学价值与社会内涵

《望江亭》之所以成为经典,不仅在于其巧妙的情节设计,更在于其深刻的思想内涵与艺术成就。

人物塑造的突破性:

谭记儿是中国戏曲史上极具代表性的女性形象,她不同于传统戏曲中“贞静贤淑”的闺阁女子,而是兼具柔美与刚烈:初见白士中时,她含羞带怯;面对杨衙内的迫害,她冷静果敢;智斗时,她从容不迫,甚至带着几分调侃的幽默,这种“刚柔并济”的特质,打破了封建时代对女性的刻板印象,体现了关汉卿对女性主体性的肯定。

语言的“本色当行”:

关汉卿的曲词以通俗生动、贴合人物性格著称,谭记儿的唱词如“我想着香闺少女,但生的百媚千娇,那里也怀雨云梦洛神交?好着我无处温存,无由去恋,则除是恁般”既有女性的娇羞,又暗含对世俗的洞察;而她假扮渔妇时唱的“则为我这虔婆似狗,行止有若狐,动不动便发雷霆,辱骂那穷丈夫”,则以口语化的语言揭露底层女性的生存困境,充满市井气息。

社会批判的深刻性:

杨衙内的形象是元代权贵的缩影:仗势欺人、贪财好色、草菅人命,他仅凭“一纸诬告”便能骗取皇帝信物,反映了封建司法的腐败与皇权的昏聩,而谭记儿的胜利,并非依赖“青天大老爷”的明断,而是依靠普通民众的智慧,这既是对黑暗现实的反抗,也寄托了关汉卿对“正义必胜”的朴素理想。

剧作基本信息概览

| 项目 | |

|---|---|

| 作者 | 关汉卿(号已斋,元杂剧奠基人,“元曲四大家”之一) |

| 创作年代 | 元代中期(约13世纪末-14世纪初) |

| 剧作类型 | 元杂剧(旦本戏,正旦主唱) |

| 主要人物 | 谭记儿(女主角,智慧勇敢的寡妇)、白士中(潭州官员,谭记儿丈夫)、杨衙内(权臣,反派)、李秉义(谭记儿姑父,媒人) |

| 核心冲突 | 谭记儿智斗杨衙内,保护丈夫与家庭 |

| 关键场景 | 望江亭(谭记儿假扮渔妇,智取势剑、金牌的地点) |

| 文学地位 | 关汉卿代表作之一,与《窦娥冤》《救风尘》并称“社会问题剧三部曲” |

| 主题思想 | 歌颂普通民众的智慧与反抗精神,批判封建官场腐败与权贵专横 |

相关问答FAQs

Q1:《望江亭》中的谭记儿为什么能智斗成功?

A1:谭记儿的成功是多重因素共同作用的结果,她具备敏锐的洞察力,看穿了杨衙内“好色贪杯”的性格弱点,针对性设计“美人计”;她拥有过人的胆识与智慧,敢于以弱女子身份直面权臣,并巧妙利用“伪装”(渔妇身份)获取信任;她的行动并非孤军奋战,背后有对丈夫的爱与对家庭的责任,这种内在驱动力让她在绝境中迸发出强大力量,杨衙内的狂妄自大与轻敌,也为谭记儿的成功提供了可乘之机。

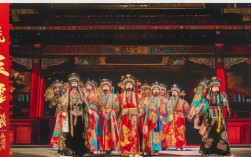

Q2:元杂剧《望江亭》和后世改编的戏曲(如京剧、越剧)有何不同?

A2:元杂剧《望江亭》作为原作,具有严格的体制特点:一本四折一楔子,由正旦(谭记儿)一人主唱,其他角色只能说白,曲词采用北曲套数,语言风格质朴通俗,而后世改编的戏曲(如京剧《望江亭》、越剧《谭记儿》)在形式上更为灵活:可由多人演唱,唱腔融合了地方剧种特色(如京剧的西皮流水、越剧的弦下腔),情节上可能增加细节(如谭记儿的心理活动、杨衙内的丑态描写),表演上加入更多身段与程式动作(如京剧的“渔舟唱晚”场景),但改编本均保留了“智斗”的核心情节与谭记儿的反抗精神,只是在不同剧种的审美体系下呈现出多样化的艺术风貌。