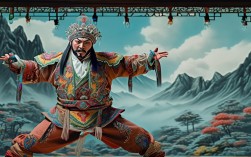

京剧《祭江》是传统骨子老戏之一,取材于《三国演义》,讲述孙尚香在刘备白帝城托孤后,携阿斗回江东祭奠刘备,最终投江殉情的悲壮故事,作为黄派青衣的代表剧目,黄桂秋的演绎以其“甜、亮、脆、水”的嗓音和“以情带声”的表演,将孙尚香内心的哀婉、忠贞与决绝刻画得入木三分,成为京剧史上不可忽视的经典版本。

剧情与人物情感内核

《祭江》的故事背景设定在刘备夷陵兵败、白帝城病逝后,孙尚香作为孙权之妹,早年嫁与刘备,虽为政治联姻,却与刘备情意相投,刘备死后,荆州被东吴占据,孙尚香被迫带阿斗返回江东,在长江之畔,她遥望西蜀,祭奠亡夫,回忆过往情缘,最终悲愤交加,投江自尽,全剧情感的核心在于“忠贞”与“悲怆”:孙尚香既是孙刘联姻的政治符号,也是深陷家国矛盾的女性个体,她的祭奠不仅是对亡夫的哀悼,更是对命运无常的抗争,黄桂秋在演绎中,特别注重挖掘人物内心的复杂性——既有对刘备的深情眷恋,也有对兄长孙权背信的失望,更有对自身处境的无奈,最终在“生无可恋”中走向毁灭。

黄桂秋的艺术特色与表演亮点

黄桂秋(1906-1978)是京剧“黄派”创始人,以唱功见长,尤其擅长演绎悲剧女性,他在《祭江》中的表演,集中体现了黄派“声情并茂、细腻传神”的艺术追求。

唱腔:甜润中见悲怆,婉转中藏刚劲

《祭江》的核心唱段是【反二黄导板】与【反二黄慢板】,如“想当年在洞房并肩成双”一段,黄桂秋充分发挥其嗓音“甜润”的特点,用中低音区的沉稳铺垫回忆的温暖,转至高音区时则以“擞音”和“颤音”表现情绪的陡转,叹先皇白帝城龙归天境”一句,“天境”二字以高腔拖腔,尾音微微颤抖,既表现了刘备去世的震惊,又暗含“孤苦无依”的悲凉,他尤其注重“气口”的运用,在“祭奠了先皇把江来上”的长句中,通过自然的换气,将“祭奠”二字咬得沉稳,而“把江来上”则逐渐加快节奏,暗示投江的决心,形成“先抑后扬”的情感张力。

表演:身段含蓄,眼神传情

黄桂秋的表演摒弃了夸张的外部动作,以“静中见动”的细腻身段塑造人物,例如祭奠时的“焚香”环节,他手持香炉,手臂微微颤抖,眼神从低垂的哀伤逐渐转向远方的坚定,配合【慢板】的唱腔,将“从今后再无相见期”的绝望具象化,在“投江”前的最后一段念白“罢!罢!罢!江东难留孙尚香”,他没有使用传统旦角的高腔,而是以近乎平缓的语调,眼神中却透出决绝,形成“语轻意重”的震撼效果,这种“以静制动”的表演,恰恰符合孙尚香作为贵族女性的身份,也强化了悲剧的沉重感。

念白:京白与韵白结合,凸显身份与情感

黄桂秋在念白中巧妙融合京白的活泼与韵文的典雅,例如回忆当年与刘备相处时,他用京白“先他待我倒也温存”,语气中带着一丝娇羞;而在面对兄长孙权的“背义”时,则转为韵白“孙权啊孙权!你全然不念骨肉之情”,字字铿锵,既有对兄长的质问,也有对命运的不甘,这种念白的切换,不仅展现了孙尚香身份的双重性(既是公主又是妻子),也让人物情感层次更加丰富。

黄桂秋版《祭江》的艺术影响

黄桂秋的《祭江》自20世纪30年代起成为舞台常演剧目,其唱腔设计被后世奉为“黄派”经典,他对【反二黄】腔调的改良——在保留传统韵味的基础上,融入“湖广音”的明快,使唱段更适合表现人物的悲愤而非单纯的哀伤——影响了包括李世济、李炳淑在内的诸多旦角演员,他强调“人物第一”的表演理念,反对“为唱而唱”,为京剧青衣行当的“人物化”演绎提供了重要范例,尽管当代舞台较少上演全本《祭江》,但其中“祭奠”与“投江”的核心场次,仍作为折子戏被传承,黄桂秋的艺术处理方式仍是演员研习的重要参考。

黄桂秋《祭江》艺术特色简表

| 艺术元素 | 具体表现 | 黄桂秋处理特点 |

|---|---|---|

| 唱腔 | 【反二黄】导板、慢板 | 以“甜润”嗓音为基础,高腔用“擞音”表现悲颤,长句“气口”自然,形成“抑扬顿挫”的情感层次 |

| 身段 | 焚香、远眺、投江前准备 | 动作含蓄,如“焚香”时手臂微颤,“眼神”从哀伤到决绝,以“静”凸显内心动荡 |

| 念白 | 回忆往事(京白)、质问兄长(韵白) | 京白带娇羞,韵白铿锵有力,通过语言切换体现身份与情感的复杂性 |

| 情感表达 | 深情、哀伤、失望、决绝 | “以情带声”,唱腔与表演紧密结合,避免过度夸张,突出“贵族女性”的悲壮感 |

相关问答FAQs

Q1:黄桂秋版《祭江》与其他流派(如梅派、程派)的演绎有何不同?

A:梅派《祭江》更注重“端庄大气”的大家风范,唱腔以“平正圆润”为主,如梅兰芳的演绎强调孙尚香作为“皇后”的雍容;程派则突出“幽咽婉转”的悲怆,程砚秋通过“脑后音”和“立音”表现人物的压抑与刚烈;而黄派以“甜润”嗓音为基础,结合“以情带声”的细腻表演,更侧重刻画孙尚香“妻子”与“女性”的柔情与无奈,情感层次更为内敛而深沉。

Q2:《祭江》中孙尚香的投江结局,是否符合历史原型?艺术上如何理解这一处理?

A:历史上孙尚香是否投江并无明确记载,《三国演义》仅提及她“归吴后,未尝以刘备为言”,但京剧作为艺术创作,通过“投江”强化了人物的忠贞与悲剧性,艺术上,这一处理不仅是对“从一而终”的传统道德的体现,更是对孙尚香“夹在孙刘两国间”的生存困境的升华——她的死亡,既是个人情感的终结,也是政治联姻悲剧的缩影,使人物形象更具震撼力。