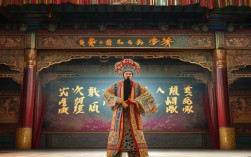

京剧作为中国传统文化的瑰宝,其传承与发展离不开系统性、专业性的文献整理工作。“京剧从刊四十三”作为京剧文献整理工程中的重要一辑,自编撰出版以来,便以其严谨的学术态度、丰富的内容呈现,成为京剧研究者、表演者及爱好者不可或缺的参考资料,该从刊不仅是对传统剧目的抢救性保护,更是对京剧艺术精髓的深度挖掘与当代诠释,为京剧艺术的活态传承奠定了坚实的文献基础。

“京剧从刊四十三”的编撰工作,始终秉持“存真、求实、系统”的原则,聚焦于京剧传统剧目的整理与校勘,从内容构成来看,该辑共收录了12部经典京剧剧本,涵盖生、旦、净、丑各个行当,既有广为流传的“骨子老戏”,也有部分濒临失传的冷门剧目。《四郎探母》《锁麟囊》《贵妃醉酒》等剧目作为京剧舞台上的常演剧目,其版本经过多方比对,以最具代表性的“科班本”“名角本”为底本,校勘过程中参考了清宫升平署档案、民国时期戏单、老艺人手稿等珍贵文献,力求还原剧本的历史原貌。《四郎探母》的“坐宫”一折,编者特别对比了余叔岩、马连良等不同流派的演出本,对念白的语气、唱腔的板式变化均做了详细注释,为表演者提供了精准的艺术参考。

除传统剧目外,“京剧从刊四十三”还收录了新中国成立后新编或改编的京剧作品,如《红灯记》《智取威虎山》的现代戏经典选段,这些剧目在保留京剧传统程式的同时,融入了时代精神,其剧本整理不仅关注文学文本,更注重对音乐设计、舞台调度等二度创作元素的记录,以《红灯记》为例,从刊中不仅收录了完整的文学剧本,还附有李玉和、李奶奶等主要角色的唱腔谱例,以及“刑场斗争”“痛说革命家史”等场面的舞台说明,展现了京剧艺术在传统与现代融合中的创新成果。

在学术性层面,“京剧从刊四十三”突破了传统剧本集的局限,增设了“剧目考略”“表演理论”“文献索引”三个板块,为读者提供了多维度的研究视角。“剧目考略”部分对每部剧目的历史渊源、流变过程、代表流派进行了系统梳理,如《贵妃醉酒》从梅兰芳的“梅派”改编溯源至清宫演出的《醉杨妃》,厘清了其在表演风格上的演变脉络;“表演理论”板块则邀请了京剧表演艺术家撰写心得,如叶少兰先生就《群英会》中周瑜的“翎子功”表演技巧进行了图文并茂的解析,揭示了京剧“无声不歌、无动不舞”的美学特征;“文献索引”则整理了与收录剧目相关的学术论文、音像资料、研究专著,为后续研究提供了便捷的检索路径。

为增强实用性,“京剧从刊四十三”还特别设计了“剧目信息速查表”,以表格形式呈现各剧目的演出时长、行当配置、核心技巧及代表演员,方便读者快速获取关键信息。《锁麟囊》的“赠囊”一折,表格中标注了薛湘灵(青衣)、赵禄寒(老生)的行当搭配,以及“春秋亭赠囊”“登州寻球”等核心情节,并附有张君秋、李世济等名派的演出风格简述,既兼顾了专业性与普及性,也体现了从刊“服务传承、推动研究”的编撰宗旨。

“京剧从刊四十三”的价值不仅在于文献整理,更在于其对京剧艺术生态的积极影响,对于专业院团而言,经过严谨校勘的剧本为舞台演出提供了权威版本,减少了因版本混乱导致的艺术走样;对于戏曲院校,其详尽的表演理论解析成为教学的重要补充,帮助学生理解京剧“技艺结合”的表演体系;对于普通观众,从刊中深入浅出的剧目介绍降低了欣赏门槛,引导他们从“看热闹”到“看门道”,从而深化对京剧文化的认同。

收录剧目信息速查表

| 剧目名称 | 行当配置 | 主要人物 | 剧情简介 | 整理特色 |

|---|---|---|---|---|

| 《四郎探母》 | 老生、旦角 | 杨四郎、铁镜公主 | 宋辽交战中,杨四郎探母,与铁镜公主定计过关的故事 | 对比余、马流派版本,附“坐宫”唱腔谱例及念白语气解析 |

| 《锁麟囊》 | 青衣 | 薛湘灵、赵禄寒 | 富家女薛湘灵赠锁麟囊于贫女,后历经患难得遇恩人的故事 | 以张君秋演出本为底本,标注“春秋亭赠囊”“登州寻球”等关键场次表演细节 |

| 《贵妃醉酒》 | 旦角 | 杨玉环 | 杨贵妃因唐玄宗失约,借酒消愁,醉后游园的故事 | 还原梅兰芳“梅派”改编版本,附“海岛冰轮”唱腔板式变化及身段图解 |

| 《红灯记》 | 老旦、老生 | 李奶奶、李玉和 | 地下党李玉和一家为传递密电表,与日寇斗智斗勇的故事 | 收录“刑场斗争”唱腔谱例,附舞台调度说明及现代戏音乐创新分析 |

| 《群英会》 | 老生、小生 | 诸葛亮、周瑜 | 赤壁之战中,诸葛亮与周瑜联手设“苦肉计”,火烧曹营的故事 | 叶少兰撰写“翎子功”表演解析,对比周瑜不同流派的眼神、台步差异 |

相关问答FAQs

Q1:“京剧从刊四十三”与传统京剧剧本集相比,有哪些独特优势?

A1:“京剧从刊四十三”的独特优势主要体现在三个方面:一是文献权威性,其剧本以善本、名角本为底本,结合清宫档案、老艺人手稿等多源文献进行校勘,确保了文本的历史真实性;二是内容多维性,不仅收录剧本,还增设“剧目考略”“表演理论”“文献索引”板块,实现文本、表演、研究的深度融合;三是实用性设计,通过“剧目信息速查表”、唱腔谱例、舞台说明等辅助内容,兼顾专业研究者与普通读者的需求,突破了传统剧本集“重文本、轻应用”的局限。

Q2:青年京剧演员如何利用“京剧从刊四十三”提升表演水平?

A2:青年演员可从三个层面利用该从刊:一是通过对比不同流派的剧本版本(如《四郎探母》的余派、马派本),理解同一剧目在不同表演体系中的处理差异,培养艺术鉴别力;二是研读“表演理论”板块中名家的技巧解析(如《群英会》的“翎子功”),结合舞台说明进行模仿与实践,将理论转化为舞台能力;三是参考“剧目信息速查表”中的行当配置、核心技巧,针对性选择适合自身发展的剧目进行打磨,同时利用“文献索引”拓展学习资源,形成“剧目学习—理论吸收—舞台实践”的闭环提升路径。