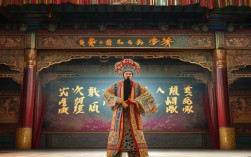

沪剧,发源于上海浦东地区的民间山歌“东乡调”,后吸收苏州滩簧、申曲等曲艺形式,逐步发展成滩簧,20世纪初在上海城区定型为沪剧,成为上海最具代表性的地方戏曲剧种之一,百年沪剧史,名家辈出,他们以精湛的唱腔、生动的表演和深厚的艺术积淀,塑造了众多经典形象,推动着沪剧从田间地头走向艺术殿堂。

早期滩簧时期(19世纪末-20世纪初):萌芽与奠基

沪剧的前身“本滩”“申曲”在上海郊区萌芽,这一时期的艺人多为农民出身,以口传心授方式传播,表演内容多为反映民间生活的“对子戏”“小戏”,代表人物有王兰荪(?-1940)、施春仙(1890-1956)等,王兰荪是浦东滩簧的早期艺人,擅长表演《卖红菱》《庵堂相会》等生活小戏,其质朴的表演风格贴近民众,语言鲜活,充满乡土气息;施春仙则将苏州滩簧的唱腔融入本滩,丰富了音乐表现力,尤其在“长腔长板”的运用上独具特色,为沪剧的形成奠定了音乐基础,许 sustain(1875-1942)以“清客串”身份参与沪剧改良,将文人剧本引入滩簧,提升了剧目格调,推动沪剧从“草台班子”向艺术表演过渡。

沪剧形成与流派初创期(20世纪20-40年代):定型与流派雏形

20世纪20年代后,沪剧进入上海城区,开始从“对子戏”“小戏”向“本戏”发展,演出场所从茶园转向剧场,艺术形式逐步成熟,筱文滨(1903-1968)是这一时期的领军人物,被誉为“滩簧大王”,他组建“文滨剧团”,将《陆文龙》《孟姜女》等传统故事改编成大型本戏,确立了沪剧“唱、做、念、舞”的综合表演体系;他借鉴京剧的分行方法,明确老生、花旦、小生等行当,使沪剧表演更具规范性,筱月英(1911-1979)则以花旦见长,唱腔婉转细腻,在《庵堂相会》《朱小天》中塑造的闺门旦形象,柔美中带着坚韧,成为沪剧早期花旦的典范。

30-40年代,丁是娥(1923-1988)、解洪元(1915-1984)等名家崛起,开始创立个人流派,推动沪剧艺术走向高峰,丁是娥的“丁派”唱腔以“细腻柔美”著称,她善于运用“长腔中板”“慢中板”表达复杂情感,在《罗汉钱》中塑造的小飞娥,从对新生活的憧憬到对封建礼教的反抗,唱腔层次丰富,情感真挚,成为沪剧现代戏的里程碑;解洪元的“解派”老生唱腔苍劲有力,字正腔圆,他吸收京剧的“脑后音”和江南小调的“润腔”,在《星星之火》中饰演的田汉,既有革命者的豪迈,又有知识分子的儒雅,开创了沪剧老生行的“刚柔并济”风格。

沪剧艺术成熟期(20世纪50-70年代):鼎盛与多元发展

新中国成立后,沪剧进入专业剧团时代,上海沪剧院(1953年成立)等机构成立,名家云集,流派纷呈,艺术创作达到鼎盛,邵滨孙(1910-1979)的邵派老生沉稳大气,他在《白毛女》中饰演的杨白劳,将贫苦农民的悲愤与善良通过“清板”“哭腔”演绎得淋漓尽致,成为沪剧现代戏的经典形象;王盘声(1920-2013)的王派小生唱腔高亢激越,他创造“王派快板”,节奏明快,在《沙漠王子》中饰演的罗兰王子,既有王子的潇洒,又有复仇者的决绝,被誉为“沪剧小生第一人”。

花旦行当同样名家辈出:杨飞飞(1923-2015)的杨派以“悲旦”著称,她在《为奴隶的母亲》中演绎的春宝娘,将旧社会妇女的苦难与坚韧通过“哭腔”“颤音”展现,催人泪下;赵春芳(1921-1993)的老旦诙谐幽默,在《阿必大回娘家》中饰演的婶娘,语言鲜活,表演夸张,充满市井气息;汪秀英(1925-2011)的花旦清新明快,在《卖红菱》中塑造的菱姑娘,唱腔如“小河流水”,自然流畅,展现了沪剧的江南韵味,筱爱琴(1925-2019)的青衣行当端庄大方,在《雷雨》中饰演的繁漪,将封建女性的压抑与反抗刻画入木三分,丰富了沪剧的女性形象塑造。

沪剧传承与创新期(20世纪80年代至今):守正与时代焕新

改革开放后,沪剧在传承中创新,新一代名家接过接力棒,既坚守传统,又融入时代元素,茅善玉(1963-)作为丁派传人,不仅继承了丁是娥的细腻唱腔,更在《敦煌女儿》中塑造樊锦诗,将沪剧与现代题材结合,唱腔中加入“美声”元素,展现了新时代女性的精神风貌;马莉莉(1946-)创立的“马派”花旦,唱腔圆润,表演细腻,在《风雨同龄人》中饰演的上海女性,既有传统女性的温婉,又有现代女性的独立,成为沪剧当代女性形象的典范。

女老生行当由华雯(1963-)独树一帜,她的“华派”唱腔兼具女声的清亮与老生的沉稳,在《董梅卿》中突破性别限制,塑造儒雅文人形象,被誉为“沪剧第一女老生”;钱思慧(1954-)的老生沉稳厚重,在《甲午海战》中饰演的邓世昌,将民族英雄的悲壮演绎得荡气回肠;孙徐春(1957-)的小生潇洒俊逸,在《今日公馆》中塑造的上海知识分子,既有文人的儒雅,又有时代变革中的迷茫,展现了沪剧对现代人物塑造的深度,吉燕萍(1964-)、王明达(1965-)等中青年名家也在《雷雨》《日出》等传统戏复排中融入新理解,推动沪剧经典剧目焕发新生。

沪剧戏曲名家简表

| 时期 | 姓名 | 生卒年 | 行当 | 流派 | 代表作品 |

|---|---|---|---|---|---|

| 早期滩簧时期 | 王兰荪 | ?-1940 | 小生/老生 | 《卖红菱》《庵堂相会》 | |

| 早期滩簧时期 | 施春仙 | 1890-1956 | 花旦 | 《朱小天》《孟姜女》 | |

| 形成与流派初创期 | 筱文滨 | 1903-1968 | 老生 | 《陆文龙》《孟姜女》 | |

| 形成与流派初创期 | 丁是娥 | 1923-1988 | 花旦 | 丁派 | 《罗汉钱》《芦荡火种》 |

| 形成与流派初创期 | 解洪元 | 1915-1984 | 老生 | 解派 | 《星星之火》《红灯记》 |

| 艺术成熟期 | 邵滨孙 | 1910-1979 | 老生 | 邵派 | 《白毛女》《雷雨》 |

| 艺术成熟期 | 王盘声 | 1920-2013 | 小生 | 王派 | 《沙漠王子》《陆文龙》 |

| 艺术成熟期 | 杨飞飞 | 1923-2015 | 花旦 | 杨派 | 《为奴隶的母亲》《叛逆的女性》 |

| 传承与创新期 | 茅善玉 | 1963- | 花旦/女老生 | 丁派传人 | 《敦煌女儿》《雷雨》 |

| 传承与创新期 | 马莉莉 | 1946- | 花旦 | 马派 | 《日出》《风雨同龄人》 |

| 传承与创新期 | 华雯 | 1963- | 女老生 | 华派 | 《董梅卿》《雷雨》 |

相关问答FAQs

沪剧有哪些主要流派?各流派的艺术特点是什么?

答:沪剧主要流派包括丁派、解派、杨派、王派、马派、华派等,丁派(丁是娥)唱腔细腻柔美,擅长运用“长腔中板”表达情感,情感真挚;解派(解洪元)老生唱腔苍劲有力,字正腔圆,刚柔并济;杨派(杨飞飞)以“悲旦”著称,唱腔哀婉动人,擅长演绎底层妇女的苦难;王派(王盘声)小生唱腔高亢激越,节奏明快,创造“王派快板”;马派(马莉莉)花旦唱腔圆润,表演细腻,注重人物内心刻画;华派(华雯)女老生唱腔兼具女声清亮与老生沉稳,突破性别限制,各流派在唱腔、表演上各具特色,共同丰富了沪剧的艺术表现力。

沪剧的经典剧目有哪些?其中哪些剧目具有里程碑意义?

答:沪剧经典剧目丰富,传统本戏有《庵堂相会》《陆文龙》《朱小天》,现代戏有《罗汉钱》《芦荡火种》《星星之火》《白毛女》,当代创作有《敦煌女儿》《日出》《风雨同龄人》等。《罗汉钱》(1952年)是沪剧现代戏的里程碑,首次将沪剧与当代生活结合,塑造了小飞娥这一经典女性形象,推动了沪剧的“现代戏革命”;《芦荡火种》(1960年)后被改编为京剧《沙家浜》,成为沪剧跨剧种传播的典范;《敦煌女儿》(2019年)则以现代题材融合传统唱腔,展现了沪剧在当代的创新活力,这些剧目不仅是沪剧艺术的瑰宝,也见证了中国地方戏曲的发展历程。