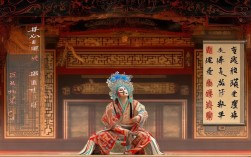

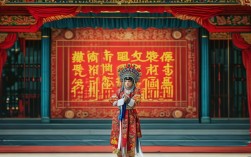

京剧作为中国国粹,其艺术体系博大精深,“生旦净丑”四行各具魅力,丑行”虽以“丑”为名,却是舞台上不可或缺的“调味剂”与“灵魂人物”,丑角演员通过夸张的扮相、诙谐的语言、灵动的身段,既能逗乐观众,也能深刻揭示人性、讽刺时弊,塑造出无数令人过目不忘的经典形象,从清末民初的宗师大家,到当代的中流砥柱,京剧丑行涌现出一批批技艺精湛、风格独特的著名演员,他们以“丑”为美,在方寸舞台上演绎出大千世界。

丑行的艺术定位与分类

京剧丑行并非简单的“搞笑角色”,而是承担着多重功能的重要行当,根据表演特点与人物类型,丑行主要分为“文丑”与“武丑”两大类,文丑又细分为方巾丑(扮相戴方巾、穿褶子,多为文人、小官,如《群英会》的蒋干)、袍带丑(穿官衣、系玉带,多为贪官或喜剧性官员,如《女起解》的崇公道)、茶衣丑(穿短衣、系腰裙,多为市井小民,如《武家坡》的村翁)、老丑(老年男性,如《荡湖船》的丑婆子)、彩旦(女性丑角,又称“丑旦”,如《拾玉镯》的刘媒婆)等;武丑则以武打见长,身手敏捷,念白脆快,多扮演侠义之士或机灵的衙役,如《三岔口》的刘利华、《时迁偷鸡》的时迁,丑角的核心魅力在于“丑中见美”,通过夸张但不失真实的表演,让角色既有烟火气,又有艺术张力。

京剧著名丑角演员及其艺术成就

萧长华(1878-1967):丑行宗师,德艺双馨

萧长华是京剧史上里程碑式的丑角艺术家,被誉为“丑行泰斗”,他出身梨园世家,幼年学老生后改丑行,师从多位名师,博采众长,形成“冷隽幽默、含蓄精准”的表演风格,萧长华的念白堪称一绝,他能根据人物身份调整语气,无论是蒋干的酸腐、崇公道的善良,还是《法门寺》的贾桂的谄媚,都通过抑扬顿挫的念白活灵活现,他的表演讲究“不温不火”,看似不经意的眼神、手势,实则精准传递人物内心,如《女起解》中崇公道扶苏三行走时的蹒跚步态,既表现了老役的年迈,又暗含对苏三的同情,被誉为“于细微处见真章”。

萧长华不仅是杰出的表演艺术家,更是卓越的戏曲教育家,他在中华戏曲学校任教30余年,培养出叶盛兰、叶盛章、袁世海等一大批名家,他整理的《连升三级》《打瓜园》等剧目,至今仍是丑行的教学经典,他将丑角的“俗”提升为“雅”,让丑行从“插科打诨”的附属地位,成为具有独立审美价值的行当,对后世影响深远。

马富禄(1900-1969):文武兼备,全才名宿

马富禄是萧长华的同辈名家,以“文武不挡、戏路宽广”著称,他的嗓音高亢亮丽,念白如珠落玉盘,身段灵活矫健,既能演文丑的机灵诙谐,也能驾驭武丑的翻扑跌打,与马连良合作的《乌龙院》是其代表作,他饰演的张文远,既有文人的风流倜傥,又有小人的轻浮狡黠,与阎惜姣的对手戏中,眼神、身段充满张力,将“反派”的复杂性演绎得淋漓尽致,他在《三顾茅庐》中饰演的书童、《游龙戏凤》中的店家,均以生活化的表演和幽默的台词让观众捧腹,却又不会显得低俗,马富禄的表演特点是“俗中含雅”,他善于从生活中提炼素材,将市井小民的言行举止艺术化,让角色既有真实感,又具观赏性,是公认的“丑行全才”。

袁世海(1916-2002):架子花脸与丑角的跨界大师

袁世海以架子花脸闻名于世,但他早年也曾钻研丑行,并巧妙将丑角的表演技巧融入花脸行当,形成“架子花脸铜锤唱,丑角神韵助表演”的独特风格,他在《法门寺》中饰演的刘瑾,本是丑行应工的角色,袁世海以花脸的气势为基础,加入丑角的谄媚与夸张,将这位权监的专横跋扈与阿谀奉承刻画得入木三分,成为“花脸化丑”的经典,他在《野猪林》中的陆谦,虽为配角,却通过眼神的闪烁、语气的阴鸷,将小人的奸诈展现得淋漓尽致,其表演既有丑角的“活”,又有花脸的“狠”,为人物塑造开辟了新路径,袁世海的跨界尝试,打破了行当壁垒,证明了丑角表演技巧的普适性,为京剧艺术创新提供了重要启示。

朱世慧(1954):当代丑角领军,梅花奖得主

朱世慧是当代京剧丑角的代表人物,工文丑,尤其擅长方巾丑与袍带丑,以“夸张而不失真实、幽默而富有深意”的表演风格著称,他凭借《徐九经升官记》中的徐九经一角蜚声剧坛,这个“歪脖官”形象,既有传统丑角的诙谐,又有现代小人物的无奈与智慧,朱世慧的表演中,徐九经的“歪脖”不仅是生理特征的夸张,更是其内心矛盾的外化——面对官场黑暗与个人良知,他的每一次蹙眉、每一次踉跄,都充满了戏剧张力,他在《膏药章》中饰演的膏药章,市井气息浓厚,语言风趣辛辣,通过小人物在大时代中的遭遇,深刻揭示了社会现实,朱世慧的念白极具特色,他能结合湖北方言的韵味,让台词既符合京剧韵律,又贴近生活,被誉为“丑行的语言大师”,他多次获得国家级奖项,并致力于丑行的传承与推广,是当代京剧丑角的一面旗帜。

寇春华(1940):文丑名家,冷面幽默的代表

寇春华是当代文丑名家,以“冷面幽默、表演细腻”著称,尤其擅长塑造市井小文人、老官僚等角色,他的表演不追求夸张的搞笑,而是通过精准的表情、动作和语气的微妙变化,让观众在“回味”中感受到幽默,在《连升三级》中,他饰演的胡来,是个不学无术却靠投机钻营连升官职的混混,寇春华通过眼神的游移、步态的踉跄、念结巴的台词,将角色的愚蠢与侥幸刻画得惟妙惟肖,尤其是“高中状元”后的得意忘形,既让人捧腹,又暗含讽刺,他的另一代表作《游街》中的狱卒,虽是配角,却通过递水、搀扶等小动作,展现了底层人物的善良与无奈,让角色充满人情味,寇春华的表演风格继承了萧长华的“含蓄”,又融入了现代观众的审美需求,是传统丑行艺术当代化传承的成功范例。

丑行的艺术价值与传承

京剧丑角的价值,远不止于“逗乐”,他们是社会百态的缩影,人性的镜子:崇公道的善良、蒋干的迂腐、徐九经的智慧、刘瑾的奸诈……丑角演员通过“美丑对比”的艺术手法,让观众在笑声中明辨是非、体悟人生,从萧长华的“教戏育人”,到朱世慧的“创新传承”,京剧丑行在百年发展中,始终坚守“寓教于乐”的传统,又在时代浪潮中不断探索新的表达方式,丑行艺术面临着年轻演员培养、观众审美变迁等挑战,但像朱世慧、寇春华这样的艺术家仍在坚守,他们通过教学、新创剧目、跨界传播等方式,让“丑”的魅力在新时代绽放光彩。

相关问答FAQs

Q1:京剧丑角为什么叫“丑”?其实不丑?

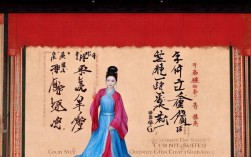

A:“丑”在京剧行当中,并非指“外貌丑陋”,而是“丑角”的简称,其来源可追溯至古代戏曲的“副末”角色,因需在脸上勾画“豆腐块”妆容(俗称“小花脸”),故以“丑”代指,丑角演员多扮相清秀,如方巾丑的文人、武丑的侠客,外貌并不丑陋;“豆腐块”妆容是对人物性格或身份的夸张化表现——如崇公道的“白豆腐块”象征其正直,蒋干的“黑豆腐块”凸显其迂腐,徐九经的“歪豆腐块”暗喻其矛盾心理,丑角的核心是“以丑传神”,通过外在的“丑”凸显内在的“真”,是京剧“虚实相生”美学的重要体现。

Q2:京剧丑角和相声演员有什么区别?

A:京剧丑角与相声演员虽都以“幽默”为重要表现手段,但艺术形式与功能有本质区别:

- 艺术属性:京剧丑角是“戏曲表演”,需遵循“唱念做打”的综合规范,通过程式化的动作、韵白的念白、虚拟化的场景塑造剧中角色,是“角色扮演”;相声是“曲艺艺术”,以“说学逗唱”为手段,演员直接与观众交流(如“对口相声”的逗哏与捧哏),内容多为现实生活或历史故事的幽默演绎,是“直接叙事”。

- 功能定位:京剧丑角需服务于剧情,其幽默需推动情节发展或刻画人物(如《徐九经升官记》中的笑料展现主角的内心挣扎);相声则以“逗乐”为主要目的,通过语言技巧(如谐音、双关、包袱)引发观众笑声,可脱离独立叙事。

- 表演形式:京剧丑角需配合服装、化妆、锣鼓经等舞台元素,表演具有综合性;相声则仅需语言、表情、动作,形式相对简洁,更强调“语言艺术”的张力。