河南地处中原,是中华文明的重要发源地,戏曲文化底蕴深厚,剧种丰富多样,既有历史悠久的古老剧种,也有近代兴起的民间小戏,它们承载着中原地区的历史记忆、民俗风情和审美情趣,共同构成了中原戏曲文化的璀璨星河,最具代表性和影响力的剧种包括豫剧、曲剧、越调等,这些戏曲形式各具特色,深受当地群众喜爱,甚至在全国范围内都享有盛誉。

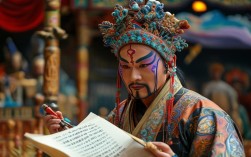

豫剧:中原戏曲的“领头雁”

豫剧,又称“河南梆子”,是河南省第一大剧种,也是中国地方戏曲中传播范围最广的剧种之一,流行于河南全省及邻近的河北、山东、山西、陕西、湖北、江苏、安徽、甘肃等地,甚至远播新疆、台湾等地,豫剧的历史可追溯明末清初,是在河南民间歌舞、说唱艺术的基础上,吸收梆子腔、昆曲等剧种元素逐渐演变而成,距今已有300余年历史。

豫剧的艺术特色鲜明,唱腔高亢激越、豪迈奔放,富有浓郁的乡土气息,尤其擅长表现慷慨悲壮的历史故事和朴实生动的民间生活,其唱腔体系分为“豫东调”和“豫西调”两大流派:豫东调以开封为中心,唱腔明亮刚健,花旦、闺门旦的唱腔清脆华丽,代表人物如唐喜成、吴碧波;豫西调以洛阳为中心,唱腔深沉浑厚,老生、青衣的唱腔苍凉悲壮,代表人物如常香玉、李斯忠,还有“祥符调”“沙河调”等分支,共同构成了豫剧丰富多样的音乐风格。

豫剧的剧目数量庞大,传统剧目有1000余出,现代剧目更是不胜枚举。《花木兰》《穆桂英挂帅》《朝阳沟》《七品芝麻官》《秦香莲》等剧目堪称经典。《花木兰》通过“刘大哥讲话理太偏”等经典唱段,塑造了替父从军的巾帼英雄形象,由常香玉主演的版本更是家喻户晓;现代戏《朝阳沟》则生动描绘了知识青年扎根农村的故事,贴近生活,亲切感人,至今仍是豫剧舞台上的保留剧目,著名表演艺术家常香玉(“豫剧皇后”)创立的“常派”艺术,陈素真的“陈派”、马金凤的“马派”、崔兰田的“崔派”、阎立品的“阎派”并称“豫剧五大名旦”,他们的表演风格各异,共同奠定了豫剧的艺术高峰,1951年,常香玉带领香玉剧社为抗美援朝捐赠飞机,更让豫剧的精神影响力超越了艺术本身。

曲剧:中原戏曲的“生活小调”

曲剧,是河南省第二大剧种,起源于河南洛阳,是在民间说唱艺术“高跨曲”和“洛阳曲子”的基础上发展而成的,距今约有100余年历史,因曲调轻柔婉转、贴近生活,被誉为“中原戏曲的轻骑兵”,曲剧的形成与民间歌舞关系密切,早期演员踩着高跨表演,边唱边舞,后逐渐发展为舞台戏曲,唱腔以“曲牌体”为主,吸收了南阳鼓儿曲、洛阳小调等元素,旋律优美,节奏明快,尤其擅长表现家庭伦理、爱情婚姻等生活题材。

曲剧的艺术风格质朴自然,唱腔口语化,念白以河南方言为基础,生活气息浓厚,深受普通百姓喜爱,其代表剧目有《卷席筒》《陈三两爬堂》《风雪配》《柜中缘》等。《卷席筒》中的“小仓娃”一角,由海连池等演员演绎得活灵活现,通过“我本是受苦人遭了大难”等唱段,展现了底层人民的善良与机智,成为曲剧的经典形象;《陈三两爬堂》则通过陈三两为救义弟状告亲侄的故事,彰显了正义与良知,情节曲折动人,著名演员马琪、胡希华、海连池等,以其贴近生活的表演和富有感染力的唱腔,为曲剧的传播做出了重要贡献,曲剧不仅在河南流行,还传播到湖北、陕西、河北等地,成为中原地区群众文化生活的重要组成部分。

越调:中原戏曲的“历史大戏”

越调,是河南省第三大剧种,形成于河南周口,因主奏乐器为“越调”(形似板胡,音色高亢)而得名,距今约有200余年历史,越调的唱腔以“板式变化体”为主,分为“越调”(本腔)和“罗罗腔”两大类,唱腔高亢激越,气势磅礴,尤其擅长表现历史战争和英雄传奇题材,被称为“中原戏曲的历史大戏”。

越调的艺术风格粗犷豪放,表演程式严谨,武戏场面宏大,文戏唱腔深沉,其代表剧目有《诸葛亮吊孝》《李天宝招亲》《收姜维》《火焚绣楼》等。《诸葛亮吊孝》是越调的经典剧目,申凤梅饰演的诸葛亮,通过“哭灵”等唱段,将诸葛亮的忠义与悲愤表现得淋漓尽致,被誉为“活诸葛亮”;《李天宝招亲》则以幽默诙谐的风格,展现了民间生活的趣味性,深受观众喜爱,著名表演艺术家申凤梅(“越调皇后”)的表演刚柔并济,开创了“申派”艺术,其诸葛亮形象深入人心;毛爱莲则以闺门旦、花旦见长,唱腔婉转动听,为越调的女性角色塑造树立了典范,越调不仅流行于河南,还传播到湖北、安徽、山西等地,是中原戏曲文化的重要代表之一。

其他特色剧种

除了豫剧、曲剧、越调,河南还有许多各具特色的戏曲剧种,共同构成了丰富的戏曲生态。

- 大平调:流行于豫北、鲁西南地区,因唱腔高亢、锣鼓铿锵,又称“大梆戏”,代表剧目有《铡美案》《下陈州》,著名演员吴心平的“包公”形象堪称经典。

- 四平调:起源于河南商丘,是在豫剧、评剧等剧种基础上形成的小剧种,唱腔细腻,擅长表现爱情故事,代表剧目有《小二黑结婚》,著名演员拜金荣的表演风格独特。

- 宛梆:流行于河南南阳,又称“南阳梆子”,是河南梆子腔的古老分支,唱腔激昂,保留了大量明代梆子腔的特点,代表剧目有《对花枪》,被誉为“梆子活化石”。

- 怀梆:流行于河南沁阳(古怀庆府),唱腔高亢粗犷,表演质朴,代表剧目有《李天宝招亲》,是豫北地区的重要戏曲形式。

河南主要戏曲剧种一览表

| 剧种名称 | 形成时期 | 艺术特点 | 代表剧目 | 流行区域 |

|---|---|---|---|---|

| 豫剧 | 明末清初 | 唱腔高亢激越,分豫东调、豫西调等流派 | 《花木兰》《朝阳沟》《七品芝麻官》 | 河南、河北、山东、陕西等地 |

| 曲剧 | 清末民初 | 唱腔轻柔婉转,贴近生活,生活气息浓厚 | 《卷席筒》《陈三两爬堂》《风雪配》 | 河南、湖北、陕西等地 |

| 越调 | 清代中期 | 唱腔高亢激越,擅长历史题材,武戏场面宏大 | 《诸葛亮吊孝》《李天宝招亲》《收姜维》 | 河南、湖北、安徽等地 |

| 大平调 | 明代末期 | 唱腔高亢,锣鼓铿锵,气势磅礴 | 《铡美案》《下陈州》 | 豫北、鲁西南等地 |

| 四平调 | 20世纪30年代 | 唱腔细腻,擅长爱情故事 | 《小二黑结婚》 | 河南、安徽等地 |

相关问答FAQs

Q1:河南戏曲中哪个剧种流传最广?

A1:豫剧是河南流传最广的剧种,也是中国地方戏曲中传播范围最广的剧种之一,它不仅遍布河南全省,还传播到全国20多个省、市、自治区,甚至远涉海外(如台湾、东南亚等地),豫剧的普及得益于其通俗易懂的唱腔、贴近生活的题材以及众多艺术家的推广,如常香玉的《花木兰》通过电影等媒介传播,使豫剧成为全国知名的地方剧种。

Q2:豫剧的“五大名旦”分别是谁?各有什么艺术特色?

A2:豫剧的“五大名旦”是指常香玉、陈素真、马金凤、崔兰田、阎立品,她们是豫剧不同流派的代表人物,艺术风格各具特色:

- 常香玉:创立“常派”,唱腔刚柔并济,表演大气磅礴,以《花木兰》《穆桂英挂帅》等剧目著称,被誉为“豫剧皇后”;

- 陈素真:创立“陈派”,唱腔委婉细腻,表演端庄典雅,擅长闺门旦和青衣角色,代表剧目《宇宙锋》《春秋配》;

- 马金凤:创立“马派”,唱腔洪亮豪放,表演刚健有力,以“黑头”(花脸)行当见长,代表剧目《穆桂英挂帅》《对花枪》;

- 崔兰田:创立“崔派”,唱腔苍凉悲壮,表演深沉含蓄,擅长悲剧人物,代表剧目《秦香莲》《三上轿》;

- 阎立品:创立“阎派”,唱腔清丽婉约,表演温婉贤淑,以闺门旦著称,代表剧目《秦雪梅吊孝》《碧玉簪”。