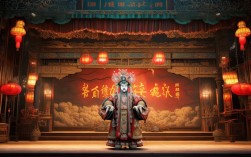

河南豫剧团作为中原戏曲文化的璀璨名片,始终致力于传统剧目的挖掘与创新演绎,桃花庵》以其独特的剧情张力与深厚的文化底蕴,成为剧团久演不衰的经典保留剧目,该剧改编自清代同名传奇,经由几代豫剧艺术家的打磨,既保留了传统戏曲的程式之美,又融入了现代审美的表达,成为展现河南豫剧艺术特色的重要载体。

《桃花庵》的故事围绕唐代才子张廷秀与妻子周玉姐的悲欢离合展开,剧情以“桃花庵”为核心意象,讲述了张廷秀因家道中落流落他乡,被桃花庵尼姑陈妙常收留,后因科考高中与家人团聚,却因妻子周玉姐被恶霸刘秉义强占而引发的一系列冲突,全剧以“误会—寻亲—斗恶—团圆”为脉络,通过跌宕起伏的情节,展现了古代文人的家国情怀与普通百姓对正义的坚守,剧中“庵堂认母”“公堂告状”等经典场次,将豫剧“唱、念、做、打”的技艺展现得淋漓尽致,尤其是“水袖功”“髯口功”的运用,生动刻画了人物内心的挣扎与情感的激荡,让观众在强烈的戏剧冲突中感受人性的光辉。

在艺术呈现上,河南豫剧团的《桃花庵》充分体现了豫剧“刚健质朴、酣畅淋漓”的风格特点,唱腔设计上,以豫剧“祥符调”为基础,融合了“豫东调”的高亢与“豫西调”的深沉,形成了独特的音乐表达,张廷秀在“庵堂诉苦”一场中,运用“慢板”抒发对家人的思念,唱腔如泣如诉,情感饱满;而周玉姐在“公堂对质”时,则以“快二八板”展现其刚烈性格,节奏明快,字字铿锵,表演上,演员们注重“以情带戏”,通过细腻的眼神、身段传递人物情感,如陈妙常的“尼姑步”既显出出家人的清冷,又暗含对张廷秀的怜惜,一举一动皆显功力,舞台美术设计也颇具匠心,桃花庵的布景以粉色桃花为基调,营造出“世外桃源”的诗意氛围,而公堂场景则采用暗色调,形成鲜明对比,强化了戏剧的冲突感。

作为河南豫剧团的代表剧目,《桃花庵》不仅传承了传统戏曲的精髓,更在新时代焕发出新的生命力,剧团近年来通过“戏曲进校园”“非遗展演”等活动,让年轻观众走近这部经典;在表演中融入现代灯光、音响技术,增强了舞台的视觉冲击力,让传统剧目更符合当代观众的审美需求,从乡村戏台到城市剧院,从田间地头到电视屏幕,《桃花庵》的足迹遍布大江南北,成为连接中原文化与观众情感的重要纽带,其蕴含的“忠孝节义”“善恶有报”等传统价值观,至今仍具有深刻的现实意义。

| 表演元素 | 艺术特色 | 代表作品/演员举例 |

|---|---|---|

| 唱腔设计 | 以祥符调为基础,融合豫东调、豫西调,慢板抒情,快板激昂 | 张廷秀“庵堂诉苦”(慢板)、周玉姐“公堂对质”(快二八板) |

| 表演身段 | 水袖功、髯口功、尼姑步,注重眼神与手势的情感表达 | 陈妙常“拂尘舞”、张廷秀“袖拭泪” |

| 舞台美术 | 桃花庵粉色诗意布景,公堂暗色调冲突场景,灯光渲染氛围 | “庵堂相遇”暖光、“公堂审案”冷光 |

| 主题内涵 | 忠孝节义、善恶有报,展现古代文人情怀与百姓对正义的追求 | 刘秉义强占民女终受惩、张廷秀高中团圆 |

相关问答FAQs:

Q1:《桃花庵》与其他豫剧经典剧目(如《花木兰》《穆桂英挂帅》)相比,有哪些独特之处?

A1:《花木兰》《穆桂英挂帅》等剧目多以“巾帼英雄”为主题,展现保家卫国的豪情,风格偏向宏大叙事;而《桃花庵》则以“才子佳人”的悲欢离合为核心,聚焦普通人的情感与命运,风格更贴近生活,情感表达更为细腻。《桃花庵》的剧情更具世俗化色彩,通过“桃花庵”这一特殊场景,将出世与入世、宗教与世俗的矛盾交织,赋予剧目更深的文化内涵,展现了豫剧“刚柔并济”的艺术多样性。

Q2:现代观众如何更好地欣赏《桃花庵》这类传统豫剧剧目?

A2:建议观众提前了解剧情背景,可通过剧本阅读、剧情简介等方式熟悉故事脉络,避免因语言差异(如方言、古语)影响理解,关注演员的表演细节,如水袖的甩动、眼神的变化、唱腔的起伏,这些都是豫剧表达情感的重要手段,可了解豫剧的声腔流派(如祥符调、豫东调)和行当分工(生、旦、净、丑),感受不同流派的艺术魅力,带着对传统文化的敬畏之心欣赏,体会剧目中蕴含的伦理观念与人文精神,方能真正领略《桃花庵》的独特韵味。