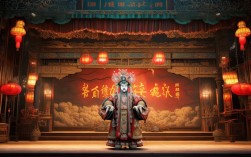

淮北豫剧团作为扎根皖北地区的专业戏曲团体,自上世纪中叶成立以来,始终以传承和弘扬豫剧艺术为己任,其代表性剧目《花木兰》更是融合了淮北地域文化特色与豫剧传统精髓,成为当地文化的重要标识,淮北地处安徽北部,与河南接壤,豫剧在这里有着深厚的群众基础,淮北豫剧团在长期的艺术实践中,既保留了河南豫剧高亢激越、豪放粗犷的基本风格,又吸收了淮北地区民间艺术的元素,形成了兼具中原气韵与皖北风情的独特表演风格,《花木兰》便是这一风格的集中体现。

《花木兰》的剧目创作改编,既基于传统豫剧的经典文本,又融入了淮北文化的独特理解,传统豫剧中的花木兰形象多以“忠孝节义”为核心,突出其替父从军的孝心与报国忠勇;淮北豫剧团的版本则在保留这一主线的基础上,强化了人物的情感层次与地域特色,在“思亲”一场中,剧本特意增加了花木兰在淮北乡村夜晚织布时的场景,通过融入淮北民间小调的旋律设计,展现她对家乡的眷恋与对亲人的思念,使人物形象更加丰满立体,音乐唱腔方面,剧团在传统豫剧豫东调、豫西调的基础上,吸收了淮北琴书、泗州戏的婉转旋律,形成了刚柔并济的唱腔风格——花木兰从军前的唱段柔中带刚,体现闺女娇羞与决心;战场杀敌的唱段则高亢激昂,展现英雄气概,这种“声随情动”的处理方式,让淮北观众倍感亲切。

表演艺术上,淮北豫剧团的《花木兰》充分展现了豫剧“四功五法”的精髓,同时融入了淮北民间艺术的表演元素,在行当设置上,花木兰由闺门旦应工,后因从军转为刀马旦,这对演员的表演提出了极高要求,演员需通过细腻的眼神、身段展现花木兰从闺阁少女到巾帼英雄的转变:在“对镜贴花黄”一场中,通过水袖的轻柔翻飞、眼神的羞涩躲闪,表现少女的娇憨;在“阵前交锋”一场中,则靠旗翻飞、枪花旋转,配合干净利落的武打动作,展现沙场英姿,值得一提的是,淮北豫剧团的武戏设计独具特色,将淮北民间武术中的“步法”“身法”融入戏曲武打,如“趟马”动作中加入了淮北大洪拳的步伐,使武打场面更具生活气息与力量感,服装道具也体现了地域特色,花木兰的战袍上绣有淮北地区常见的“牡丹”“祥云”纹样,既符合豫剧传统,又暗合淮北“花城”的文化符号。

《花木兰》的演出不仅丰富了淮北地区的文化生活,更成为传承传统文化的重要载体,多年来,剧团深入基层开展“戏曲进校园”“进社区”活动,将《花木兰》改编为适合不同年龄段的版本,让年轻一代感受传统艺术的魅力,针对学生群体,剧团简化剧情,增加互动环节,让学生参与体验“穿戏服、学台步”,累计覆盖超10万青少年;在社区演出中,通过方言化的台词、生活化的表演,拉近与观众的距离,使“花木兰精神”在淮北大地代代相传,该剧目还多次走出淮北,参加全国性的戏曲展演,如2019年在中国艺术节上,淮北豫剧团版《花木兰》以其鲜明的地域特色和精湛的表演获得“优秀剧目奖”,让更多人认识了淮北戏曲的独特魅力。

| 项目 | |

|---|---|

| 代表角色 | 花木兰(闺门旦/刀马旦)、花弧(老生)、刘忠(净角)、军师(文老生) |

| 唱腔特色 | 豫东调与豫西调融合,融入淮北民间小调,高亢中见婉转 |

| 舞美创新 | 3D投影还原战场场景,传统服饰与现代灯光结合 |

| 重要演出 | 中国艺术节(2019)、长三角戏曲交流周(2021)、全国地方戏展演(2023) |

| 社会荣誉 | 安徽省“五个一工程”奖(2020)、淮北市“文化名片”称号(2022) |

FAQs

问题1:淮北豫剧团版《花木兰》与传统豫剧版本相比,有哪些独特的艺术创新?

解答:主要体现在三个方面:一是音乐上,突破传统豫剧单一声腔限制,将淮北民间小调的旋律元素融入唱腔设计,如《思亲》唱段中加入淮北琴书的伴奏音色,增强地域情感共鸣;二是舞美上,采用虚实结合的舞台手法,用3D投影技术再现“黄河奔流”“塞北风雪”等场景,与传统布景形成时空对话;三是表演上,强化“文武兼备”的细节处理,如“巡营”一场中,演员在完成传统“走边”动作时,融入淮北民间武术的步法,展现花木兰的英武之气与乡土特质。

问题2:淮北豫剧团在培养花木兰角色演员时,有哪些特殊训练要求?

解答:由于花木兰需同时呈现闺阁女子的柔美与军中英雄的刚毅,演员需进行“双轨制”训练,文戏方面,重点训练闺门旦的“水袖功”“眼神戏”,要求唱腔细腻婉转,如《织布》一场需通过手指的颤抖、水袖的翻飞表现思亲之情;武戏方面,需掌握刀马旦的“靠功”“枪花”“翻跳”等技巧,同时结合淮北武术的发力特点,使武打动作兼具戏曲美与力量感,演员还需深入研读《木兰诗》及淮北民间传说,理解角色在“忠孝两全”文化背景下的内心矛盾,形成“形神兼备”的表演风格。