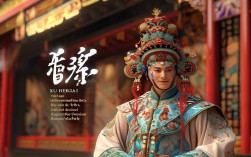

江苏宜兴,这座以紫砂闻名的江南古城,不仅孕育了精湛的陶艺,更滋养了一代代戏曲艺术的传承者,杨小卿,便是从宜兴走出的京剧艺术践行者,他以程派为根,以传承为任,在方寸舞台上演绎着传统艺术的当代生命力。

杨小卿与京剧的缘分,始于童年,上世纪80年代,宜兴的街头巷尾还时常飘着京胡的琴音,他的祖父是当地票友,常在家中播放梅兰芳、程砚秋的唱片,幼年的杨小卿虽不识戏词,却被那“幽咽婉转”的唱腔吸引,尤其是程派唱腔中“刚柔相济”的独特韵味,在他心中埋下了种子,12岁那年,他考入江苏省戏剧学校,正式开启京剧学习之路,主攻程派青衣,程派以“声、情、美、永”著称,讲究“脑后音”“擞音”等技巧,对演员的嗓音条件和表演功底要求极高,杨小卿天赋中带着一股“韧劲”,每日清晨在校园的香樟树下吊嗓子,一练就是三小时,手掌因反复练习水袖功磨出了厚茧,却从未喊过苦。

2000年,杨小卿毕业后进入江苏省京剧院,师从程派名家李世济的弟子刘桂娟,在老师眼中,他“不只学招式,更懂戏魂”,传统剧目《锁麟囊》是程派的代表作,剧中薛湘灵从“富家骄女”到“落魄贫妇”的心理转变,需通过眼神、身段、唱腔层层递进,杨小卿为揣摩角色,曾反复观看梅派尚小云的演出录像,甚至去宜兴的老街观察市井中老人的神态,将江南女性的“柔”与程派的“刚”融入表演,最终在“春秋亭外风雨暴”的唱段中,既保留了程派“幽咽如泣”的韵味,又多了几分吴地女子的温婉细腻,赢得“江南程派新秀”的赞誉。

除了舞台表演,杨小卿更将目光投向京剧的“传承与创新”,作为土生土长的宜兴人,他深知传统艺术需要“接地气”,2010年,他在宜兴创办“小卿京剧研习社”,面向青少年开设京剧体验课,为了让孩子们爱上京剧,他大胆改革:将《贵妃醉酒》的唱段改编成适合孩子传唱的童谣,用紫砂壶当道具演示“水袖功”,甚至带着学员走进宜兴的竹海,用“风吹竹叶沙沙响”比喻京剧的韵律,十余年来,研习社培养了近千名“小戏迷”,其中不少孩子考入专业戏曲院校,他还尝试将宜兴的地方文化融入京剧,2022年,他创排了新编京剧《陶娘》,以宜兴紫砂匠人的故事为蓝本,用程派唱腔演绎“陶土与人生”的哲思,该剧在江苏省戏剧节上斩获“创新剧目奖”,评委评价“让古老的程派在江南的土地上开出了新花”。

在杨小卿看来,京剧的传承不是“守旧”,而是“守正创新”。“程派艺术之所以百年不衰,正是因为它始终在传递中国人的情感与智慧。”他除了日常演出和教学,还活跃在网络平台,通过短视频讲解程派唱腔技巧,让更多年轻人了解京剧的魅力,从宜兴的街头巷尾到国家级的戏剧舞台,杨小卿用半生坚守,诠释着“戏比天大”的信念,也让京剧这门古老艺术,在江南水乡焕发出新的生机。

相关问答FAQs

Q1:程派京剧的表演有哪些独特之处?为什么说它“难学”?

A1:程派京剧由京剧大师程砚秋创立,其独特之处主要体现在“声腔”与“表演”两方面,声腔上讲究“脑后音”“擞音”“共鸣音”,要求演员声音深沉、饱满,且在高音区仍能保持“刚柔相济”的韵味;表演上注重“以形传神”,水袖功、台步、眼神都需精准刻画人物内心,如《锁麟囊》中薛湘灵的“三让椅”,通过细腻的身段展现性格转变,程派“难学”在于对嗓音条件要求极高,且需长期揣摩人物情感,没有捷径可走,正如杨小卿所说“练的是功夫,悟的是人生”。

Q2:杨小卿在宜兴推动京剧传承时,遇到过哪些挑战?他是如何解决的?

A2:初期,杨小卿面临的最大挑战是青少年对京剧的“疏离感”,很多孩子觉得京剧“老气”“节奏慢”,为此,他采取“三步走”策略:第一步,降低门槛,用紫砂、竹编等宜兴元素设计趣味课程,如“用紫砂壶学水袖”;第二步,搭建展示平台,每年举办“小卿京剧节”,让孩子们登台表演;第三步,借力新媒体,将经典唱段改编成短视频,用“剧情解读”“幕后故事”吸引年轻观众,通过这些方式,京剧逐渐成为宜兴青少年喜爱的“文化新宠”。