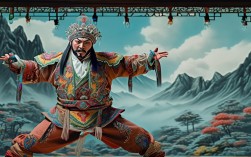

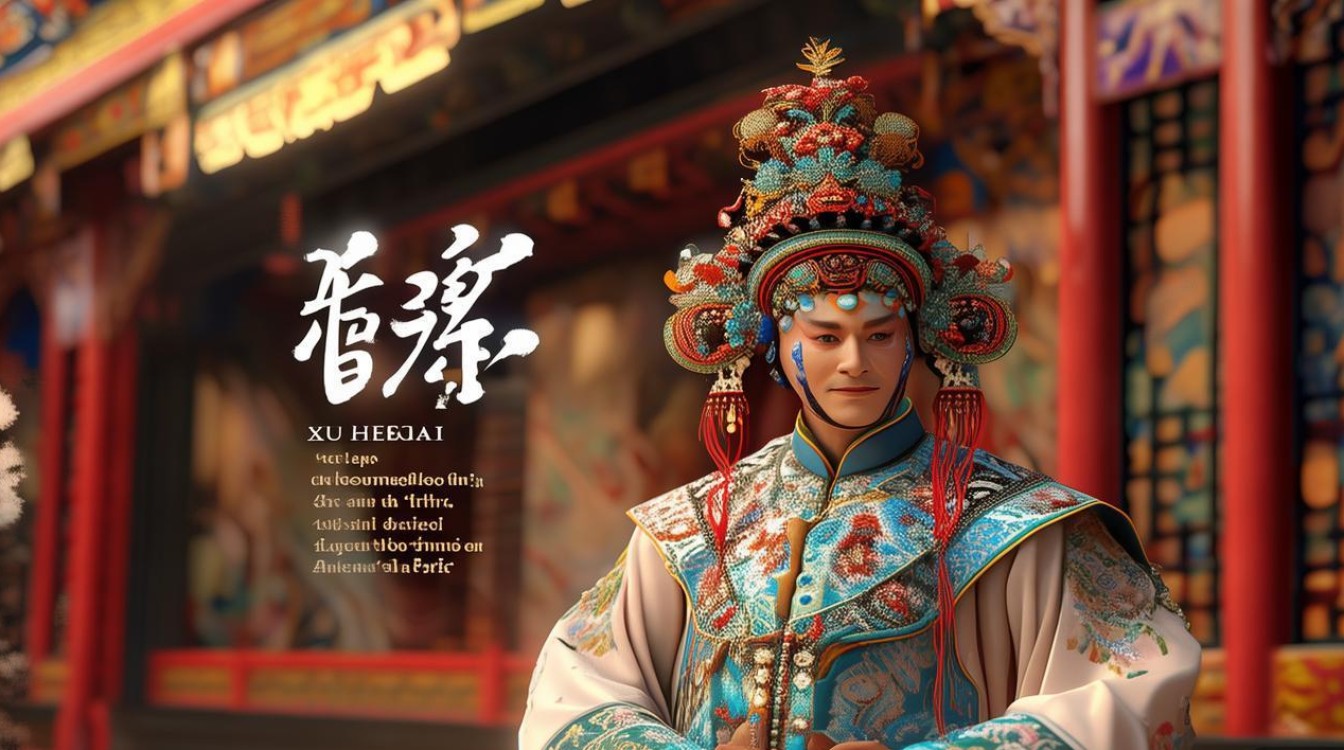

京剧徐和才与《状元谱》的渊源,是传统老生艺术传承中的经典篇章,徐和才(1923-1998),北京人,京剧老生演员,宗余派,师从贯大元,后得马连良指点,嗓音高亢清亮,唱腔苍劲古朴,表演注重以情带戏,尤擅演绎忠臣义士、落魄书生等角色,他一生致力于京剧舞台实践与教学,将《状元谱》作为代表剧目之一,其表演风格既保留了余派“脑后音”的醇厚,又融入了生活化的细节处理,使角色更具感染力。

《状元谱》是京剧传统老生戏,取材于明代“陈伯玉中状元”的民间传说,剧情围绕“父子失散”与“误会冰释”展开,明代书生陈伯玉(老生应工)赴京赶考,中状元后修家报喜,却因家书被奸人截留,其父陈伯愚(老生)误以为他贪图富贵、不认双亲,一怒之下将其逐出家门,陈伯玉流落在外,以教馆为生,后其弟陈伯仁(小生)设法周旋,最终父子在“寿堂相认”,误会解开,家庭团圆,全剧以“情”为核,既有赶考的踌躇满志,有被逐的悲愤无奈,更有重逢的感人至深,对演员的唱、念、做均有较高要求。

徐和才在《状元谱》中塑造的陈伯玉,堪称“情真意切”的典范,他饰演的陈伯玉,不同于传统老生的“端肃”,而是更侧重表现人物的文人风骨与情感挣扎,馆中重逢”一场,陈伯玉与父亲暗中相认却不能明说的桥段,徐和才通过眼神的躲闪、语气的迟疑,以及袖口轻颤的细微动作,将“欲言又止”的复杂情绪刻画得入木三分,而在“寿堂相认”的高潮段落,他演唱【二黄导板】“听一言不由人珠泪滚滚”时,运用“脑后音”与“擞音”结合,唱腔苍凉悲怆,待到【回龙】“我的父啊”转【原板】时,声音渐趋平稳,却暗含哽咽,配合跪拜时身体的颤抖,将积压多年的委屈与重逢的激动融为一体,台下每每掌声雷动。

为更清晰展现徐和才在《状元谱》中的艺术特色,可参考以下经典场次解析:

| 场次 | 剧情核心 | 徐和才表演亮点 |

|---|---|---|

| 赶考别家 | 陈伯玉告别父母,赴京赶考 | 以【西皮导板】“辞别爹娘把京进”开场,唱腔高亢,眼神坚定,表现书生志向;与母亲对拜时,身段轻柔,暗藏离别不舍。 |

| 被逐出门 | 陈伯玉被父误解,含泪离家 | 【二黄散板】“谗言误听将儿赶”,唱腔由强转弱,配合踉跄步法,表现悲愤;转身回望家门时,袖口掩面,强忍泪水,细节感人。 |

| 寿堂相认 | 父子误会解开,团圆相聚 | 【二黄导板】【回龙】【原板】唱段层次分明,从悲恸到哽咽再到释然;跪拜时双手颤抖,抬头凝视父亲时,眼神从迷茫到坚定,传递出“孝义两全”的主题。 |

徐和才对《状元谱》的演绎,不仅是对传统剧目的传承,更融入了他对“情”与“理”的理解,他认为,老生表演“唱是筋骨,做是血肉”,唯有将人物内心的情感外化为可见的身段、可闻的唱腔,才能真正打动观众,他常教导学生:“《状元谱》的‘情’在‘真’,无论是被逐的冤,还是重逢的喜,都要让观众相信,这就是陈伯玉的故事。”

相关问答FAQs

Q1:徐和才在《状元谱》中“被逐出门”一场的表演,有哪些与众不同的细节?

A1:徐和才在此场表演中,特别注重“无声胜有声”的细节处理,陈伯玉被父亲斥责后,他没有立即离开,而是先后退半步,眼神中闪过一丝委屈,随后缓缓转身,走至台前时,突然用袖口快速抹去眼角泪水(而非传统的大哭),这一动作既表现了书生的克制,又暗含“百口莫辩”的悲愤,他离场时的步伐并非简单的“踉跄”,而是先抬脚欲走,又回头望向家门,最终才决然转身,通过“停顿—回头—决然”的节奏变化,将人物内心的挣扎外化为可感的舞台动作,使“被逐”的悲剧性更具张力。

Q2:《状元谱》作为传统老生戏,其唱腔设计有何特点?徐和才的演唱如何体现这些特点?

A2:《状元谱》的唱腔以西皮、二黄为主,兼具抒情性与叙事性,赶考别家”用【西皮】,明快昂扬,表现书生志向;“被逐”“相认”等悲情场次则用【二黄】,苍劲深沉,利于抒发情感,其唱腔设计注重“板式变化”,如【导板】抒发情感,【原板】叙事,【回龙】衔接情绪,形成“起—承—转—合”的完整结构,徐和才的演唱严格遵循余派“脑后音立音、擞音润腔”的特点,在【二黄】唱段中,他尤其注重“气口”的运用,如“听一言不由人珠泪滚滚”的“听”字,用“提气”唱出,声音穿透力强;“我的父啊”的“父”字,则用“擞音”带出颤抖感,既符合人物情绪,又保留了余派唱腔的醇厚韵味,被业内称为“情韵兼备”的典范。