戏曲《刘墉下会督》是传统戏曲中以清代名臣刘墉为主角的经典剧目,在民间流传甚广,尤其在京剧、豫剧、川剧等剧种中均有演绎,该剧集以刘墉奉命“下会督”(即督察会试科场)为主线,通过科场舞弊案串联起官场斗争、民间疾苦与清官智慧,既保留了历史人物刘墉“罗锅宰相”的民间形象,又通过艺术加工塑造了其刚正不阿、智勇双全的清官典范。

剧情背景与核心冲突

故事背景设定于清代乾隆年间,正值三年一度的会试(科举考试最高级别之一),京城贡院内外,权贵势力与贪官污吏勾结,通过贿赂考官、篡改试卷、替考等手段操控科场,导致寒门学子无路可走,民间怨声载道,乾隆皇帝察觉科场积弊,特派刘墉以“会试督察大臣”身份微服私访,彻查科场舞弊案。

刘墉到任后,面临复杂的官场生态:一方面是以主考官“钱通神”为首的贪腐集团,他们依仗朝中权臣庇护,盘根错节;另一方面是渴望公平的寒门学子,以及被权贵压迫的普通百姓,剧情围绕“查弊—斗智—惩奸—昭雪”展开,刘墉以超凡的智慧识破层层伪装,最终将贪官绳之以法,为科场肃清风气,也让真才实学的学子得以脱颖而出。

经典情节与人物塑造

剧中刘墉的形象丰满立体:他既有“罗锅”的外貌特征(民间对其体态的艺术化处理),更有机智幽默、临危不乱的内在特质,在“微服查贡院”一场中,刘墉扮作卖花郎混入贡院,通过观察考生神态、考官举动,发现试卷夹带的暗记;在“智辨假状元”桥段中,他故意设局让舞弊者暴露破绽,以“对联试才”“策论问政”等传统科举手段,识破权贵安插的“假状元”。

反派角色同样鲜明:主考官钱通神贪婪狡诈,为达目的不择手段;朝中权臣“和珅式”的奸臣(剧中多以“严嵩”为原型)暗中操纵,试图阻挠刘墉查案;而底层考生如“穷书生张文举”,则代表了寒门学子的无奈与坚韧,其“十年寒窗无人问,一朝舞弊天下知”的唱段,道尽了科举制度下的悲欢离合。

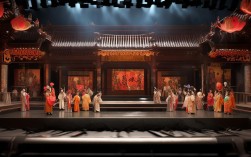

艺术特色与传承价值

《刘墉下会督》在艺术表现上融合了戏曲“唱、念、做、打”的精髓:唱腔上,刘墉的唱段多以稳健的“西皮流水”表现其睿智,用深沉的“二黄慢板”抒发其忧国之心;念白中融入京白、方言,增强生活气息;身段设计上,通过“甩袖”“顿足”等动作表现其愤怒与决断,舞台调度紧凑,矛盾冲突层层递进。

该剧集不仅展现了戏曲艺术的魅力,更传递了“公平正义”“选贤任能”的核心价值观,在封建科举制度下,科场舞弊是动摇国本的顽疾,刘墉“下会督”的故事,本质是民间对清官政治的向往,对公平正义的呼唤,作为传统清官戏的代表,它历经百年传承,至今仍在舞台上焕发生机,成为观众理解传统戏曲与社会文化的窗口。

《刘墉下会督》经典场次及情节解析

| 场次名称 | 主要情节 | 刘墉的智慧体现 |

|---|---|---|

| 微私访 | 刘墉扮作卖花郎混入贡院,观察考生与考官互动 | 以小商贩身份打探消息,通过细节(如考生夹带、考官暗号)锁定嫌疑人 |

| 试才局 | 故意放出“假状元”人选,让舞弊者主动暴露 | 以“对联”“策论”为考题,利用知识门槛识破替考与篡卷 |

| 公堂斗 | 面对权威施压,当众揭穿钱通神与朝中奸臣勾结的证据 | 以物证(篡改的试卷、贿赂账册)与人证(被胁迫的考官)形成完整证据链 |

| 昭雪日 | 为寒门学子平反,重审试卷,选拔真才 | 以“不拘一格降人才”的胸怀,打破阶层壁垒,实现科举公平 |

相关问答FAQs

Q1:《刘墉下会督》中的“会督”具体指什么职务?

A:“会督”是戏曲中对“会试督察大臣”的简称,在清代,会试由礼部主持,为防止舞弊,皇帝常临时派亲信大臣担任督察,全权监督科场流程,包括命题、阅卷、录取等环节,直接对皇帝负责,刘墉作为“会督”,拥有独立查案权,可绕过地方官府直接处置贪官,体现了皇权对科场公平的重视。

Q2:戏曲中的刘墉与历史上的刘墉有何异同?

A:相同点在于,历史上的刘墉(1719-1804)确为清代名臣,官至体仁阁大学士,以清廉、刚正著称,民间有“罗锅宰相”的昵称(因其驼背),不同点在于,戏曲中的刘墉被艺术化处理:历史上的刘墉晚年较为低调,而戏曲中将其塑造为“智多星”,增加了“下会督”“断奇案”等虚构情节,强化其“青天”形象,以满足民间对清官的想象与期待。