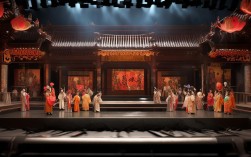

豫剧作为中国重要的地方剧种,以其贴近生活的唱词、激昂的唱腔和生动的故事深受观众喜爱。《刘墉下河南》作为豫剧经典剧目,以清代名臣刘墉为主角,讲述他微服私访河南,查赈灾款、惩治贪官、安抚百姓的传奇故事,该剧前五集层层递进,从刘墉奉命出京到初识民情,再到深入调查、遭遇险阻,最终智破关键线索,为后续惩恶扬善埋下伏笔,剧情跌宕起伏,人物形象鲜明,充分展现了豫剧的艺术魅力与民间智慧。

第一集“圣旨下河南”开篇即点明时代背景:乾隆年间,河南连遭水患,朝廷拨下赈灾银两,却迟迟未见灾民得到救助,乾隆皇帝心急如焚,深知刘墉清廉刚正,遂密派他携带圣旨微服前往河南,查赈灾款下落,安抚百姓,刘墉领命后,不带随从,仅携书童王伦,化身为“刘先生”悄然离京,剧中通过刘墉与乾隆的对手戏,展现了刘墉的忠君爱国与沉稳睿智;而离京时,他望着京城方向暗下决心的唱段“不查清贪腐不回京,愧对黎民负圣明”,则以豫剧特有的拖腔和爆发力,凸显其使命感,开篇即设置悬念:赈灾款究竟去了哪里?河南官府隐藏着怎样的秘密?

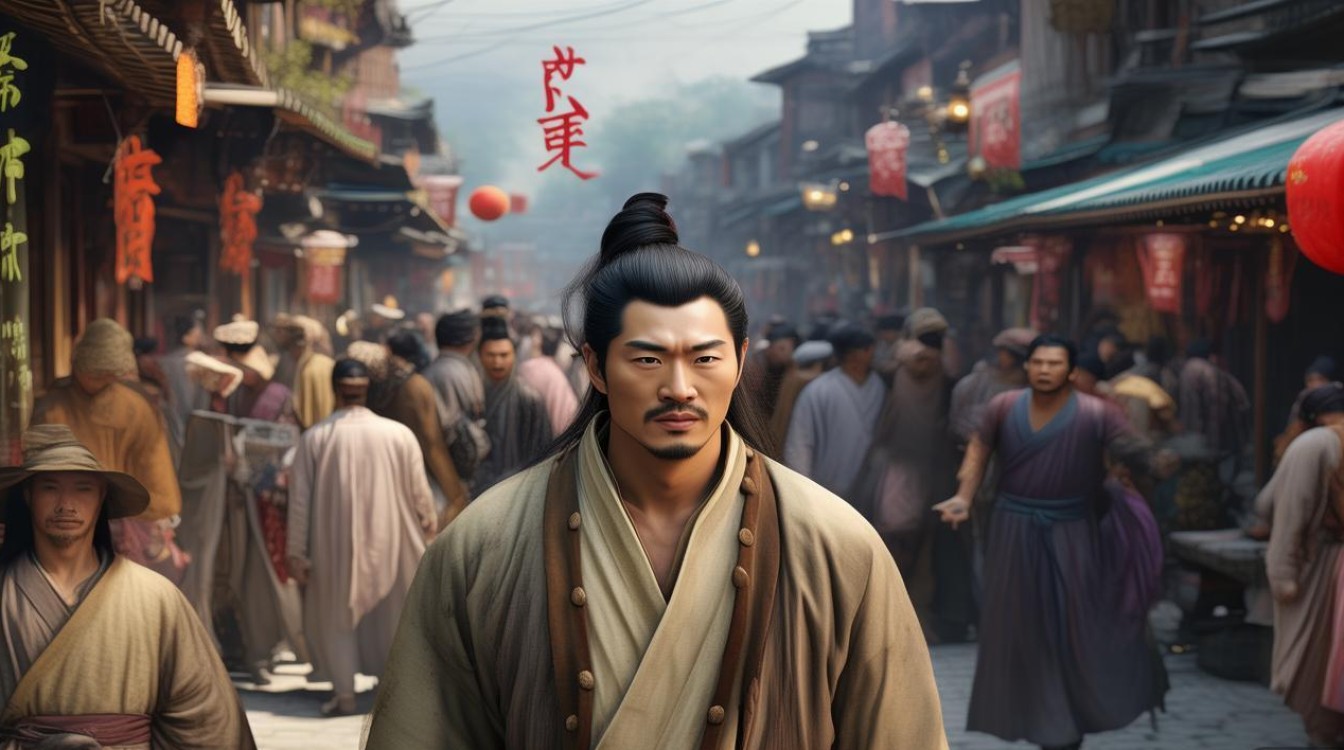

第二集“灾民泪满襟”聚焦刘墉初到河南的场景,他扮作游方郎中,与王伦深入灾区,目睹百姓食不果腹、流离失所的惨状:白发老者携幼孙乞讨,年轻母亲因无米下锅欲投河,这些细节通过豫剧的“对子戏”和群演的悲戚唱段,将灾情真实呈现,刘墉暗中走访,发现发放的赈灾粮多是霉变陈米,且数量不足三成,他与几位敢于直言的老农交谈,得知河南巡抚严嵩(非历史人物,剧中虚构)假借修堤坝之名克扣银两,甚至勾结地方豪强强占民田,本集冲突初现:刘墉的“游方郎中”身份引起地保怀疑,险些被当作奸细驱逐,幸得一位正直的衙役暗中提醒,得以脱身,结尾处,刘墉握紧老农递来的霉变米粮,眼神坚定:“我刘墉此行,定要为百姓讨个公道!”

第三集“巧遇知心人”剧情进一步深入,刘墉为查赈灾账目,设法接近河南布政使司的文书李文华,此人虽为小官,却因不愿同流合污而郁郁不得志,刘墉以“论诗”为名与其结交,借机打听赈灾款的流向,李文华起初犹豫,后在刘墉“为官一任,造福一方”的劝诫下,终于鼓起勇气,透露严嵩与知府张宏联手伪造账目,将大部分银两转入私人腰包,并嫁祸给前任知府,严嵩察觉到风声,派人暗中监视刘墉,甚至设计陷害他“煽动灾民闹事”,欲将其下狱,本集高潮在于刘墉与严嵩爪牙的周旋:他利用智慧识破跟踪者,反将对方引入小巷,以“江湖把式”的假动作吓退,展现了刘墉文武双全的一面,李文华决定暗中协助刘墉,为后续调查提供关键帮助。

第四集“账册现真相”是五集的核心转折,刘墉得知赈灾账册藏在布政使司后院的书房,但防守严密,他与王伦商议,决定利用李文华提供的“换班”机会,潜入书房,这一过程充满惊险:刘墉以“寻书”为由支开守卫,王伦在门外望风,而严嵩的义子、衙内赵虎突然出现,与刘墉在书房内对峙,刘墉不慌不忙,以“谈论古籍”为由拖延时间,暗中观察账册摆放,最终发现账册中有处数字被涂改,且背面有严嵩与张宏的印章暗记,正当他准备抄录关键证据时,赵虎起疑,刘墉急中生智,假装失手打翻砚台,墨水染污账册,趁机脱身,回到住处,他与李文华核对残缺账目,确认严嵩克扣赈灾银两达十万两之巨,且用银两修建自家宗祠,本集结尾,刘墉将证据整理成册,决定面见河南学政沈括(剧中正直官员),寻求支持,为严嵩定罪做准备。

第五集“智斗严嵩贼”将冲突推向高潮,刘墉通过沈括的帮助,得以在学政衙门与严嵩“偶遇”,严嵩假意热情,实则试探刘墉身份,刘墉不卑不亢,以“论河南民生”为由,旁敲侧击提及赈灾款之事,严嵩矢口否认,反污灾民“不知感恩”,李文华带着几位被克扣赈灾粮的灾民闯入,哭诉冤情,并呈上霉变粮票,严嵩恼羞成怒,欲将灾民拿下,刘墉当即亮出密旨,表明身份:“奉皇上密旨,查办河南赈灾案!严嵩,你可知罪?”严嵩大惊,但仍负隅顽抗,称账目清白,是灾民诬告,刘墉冷笑,命王伦呈上抄录的账目证据和涂改痕迹,又让沈括作证,严嵩顿时面如土色,就在此时,赵虎带人冲进衙门,企图抢夺证据,被提前埋伏的衙役拿下,本集在刘墉“贪官不除民心难安,此案定要水落石出”的铿锵唱段中结束,为后续严嵩伏法、赈灾款发放留下悬念。

为了更清晰地呈现五集剧情脉络与核心冲突,以下为《刘墉下河南》前五集关键信息表:

| 集数 | 核心事件 | 主要冲突 | 高潮转折点 |

|---|---|---|---|

| 第一集 | 刘墉奉密旨微服下河南 | 朝廷赈灾款失踪,灾情危急 | 刘墉立下“不查清贪腐不回京”的誓言 |

| 第二集 | 深入灾区发现赈灾粮霉变 | 官府克扣粮款,灾民生活困苦 | 刘墉险被地保当作奸细驱逐 |

| 第三集 | 结识文书李文华,探知账目造假 | 严嵩派人监视,设计陷害刘墉 | 刘墉智退爪牙,获得李文华信任 |

| 第四集 | 潜入书房查获涂改账册 | 与赵虎书房对峙,证据险被毁 | 刘墉借墨水染污账册脱身 |

| 第五集 | 学政衙门与严嵩当面对峙 | 严嵩狡辩,赵虎企图抢证据 | 刘墉亮出密旨和证据,严嵩败露 |

《刘墉下河南》前五集通过“奉命—查访—受阻—取证—对峙”的情节推进,成功塑造了刘墉清廉智慧、心系百姓的清官形象,同时也揭露了封建官场的腐败黑暗,豫剧特有的唱腔设计,如刘墉的“黑头”唱段,高亢激昂,充满力量,将人物的情感与剧情的张力完美结合;而方言的运用、生活化的对白,则让故事更贴近民间,增强了观众的代入感,前五集为后续剧情奠定了坚实基础,让观众对刘墉能否惩治贪官、安抚百姓充满期待。

FAQs

问:豫剧《刘墉下河南》的历史背景是否真实?

答:剧中故事以清代乾隆年间为背景,刘墉是历史上真实存在的人物(1719-1804),以清廉、机智著称,曾任左都御史、吏部尚书等职,但“刘墉下河南查赈灾”的具体情节属于艺术创作,并非严格的历史记载,豫剧在演绎时,结合了民间传说与戏剧冲突,将刘墉塑造成“微服私访、智斗贪官”的经典形象,既符合历史人物的基本特质,又增强了故事的观赏性。

问:豫剧中刘墉的角色有哪些独特的表演特点?

答:豫剧中的刘墉多由“黑头”(净行分支)演员扮演,其表演具有三个鲜明特点:一是唱腔高亢激昂,多用“炸音”和“拖腔”,表现人物的刚正不阿与坚定决心,如“不查清贪腐不回京”的唱段;二是身段沉稳大气,动作幅度较大,既有文官的儒雅,又有武将的威猛,体现其“文武双全”的形象;三是念白铿锵有力,多采用河南方言,贴近生活,既表现人物的智慧,又让观众感受到亲切感,这些表演特点共同塑造了豫剧刘墉“接地气、有血有肉”的艺术形象。