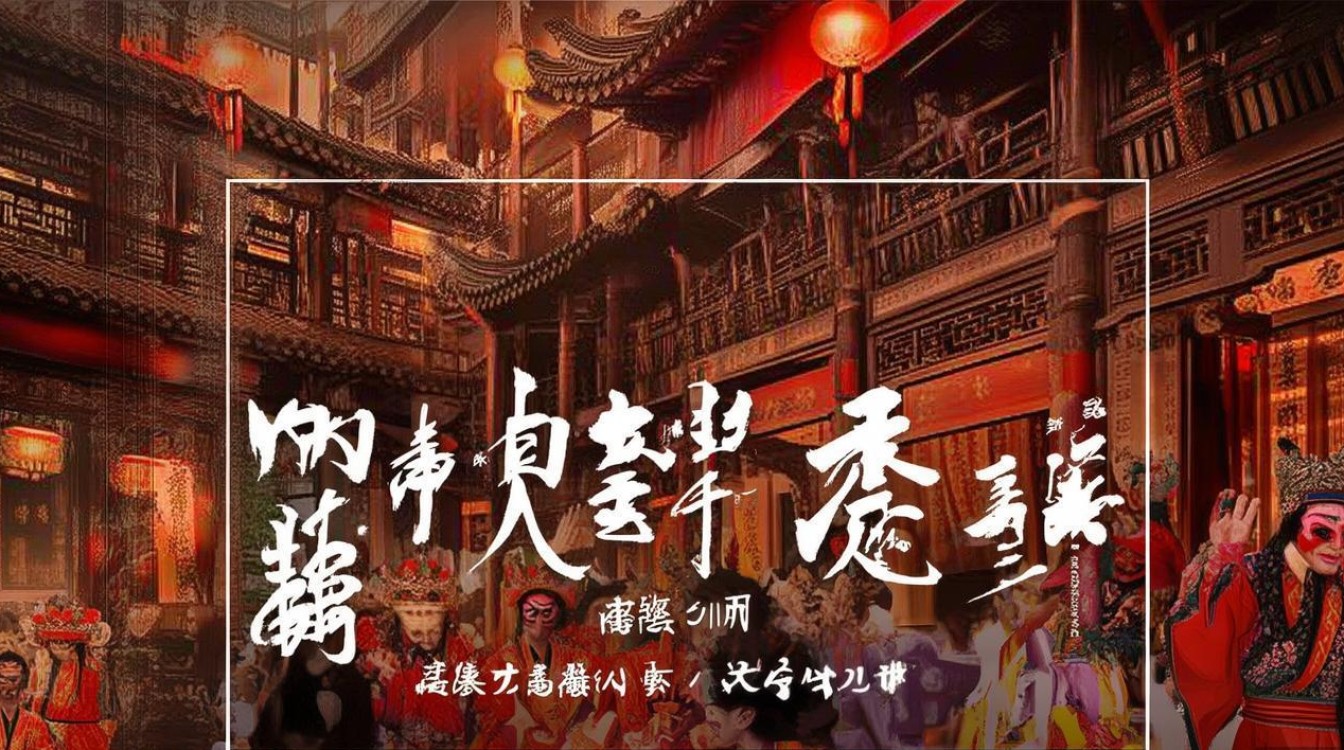

豫剧《刘墉下南京》作为传统经典剧目,以其跌宕起伏的剧情、鲜明的人物塑造和浓郁的豫剧特色,深受观众喜爱,该剧以清代乾隆年间为背景,讲述了刘墉奉旨南下南京查赈,与权臣和珅及其党羽斗智斗勇,最终惩治贪官、为民伸冤的故事,下半部分剧情更是高潮迭起,将刘墉的智慧与正义展现得淋漓尽致,成为豫剧舞台上的不朽篇章。

剧情从刘墉抵达南京后逐步展开,彼时,南京一带因赈灾银两被贪墨,导致百姓流离失所、怨声载道,和珅早已安插亲信掌控地方,布下重重阻碍,刘墉深知此行凶险,却以“民为邦本”的信念为刃,明察暗访,搜集证据,他先是化装成算命先生,深入市井体察民情,亲眼目睹灾民缺衣少食的惨状,也发现官府与粮商勾结、高价售粮的黑幕,期间,他与义士“南京十二侠”结交,借助民间力量摸清了赈灾银被挪用修建和珅生祠的真相,并锁定了主要贪官——两江总督阿尔泰和布政使萨哈廉。

随着调查深入,和珅察觉到刘墉的意图,多次派人阻挠,甚至以“钦犯”罪名诬陷刘墉,企图将其调离南京,面对压力,刘墉沉着应对,一面以“圣旨在身”为由拖延,一面暗中联合当地正直官员,收集人证物证。“夜审账本”一场戏尤为经典:刘墉利用萨哈廉贪生怕死的弱点,设下心理战术,以“佛跳墙”暗喻其罪行,最终迫使萨哈廉交代了与和珅勾结、贪墨赈灾银的实情,账本上的每一笔款项、每一处破绽,都成为刘墉扳倒贪官的利器。

剧情的高潮集中在“金殿面君”一折,刘墉不顾和珅权势滔天,携账本和人证直奔京城,在乾隆皇帝面前据理力争,他历数阿尔泰、萨哈廉的罪行,揭露和珅插手地方、中饱私囊的阴谋,并呈上灾民血书和赈灾银使用明细,面对铁证如山,乾隆皇帝虽有心袒护和珅,却也不得不权衡朝局稳定与民心向背,最终下令将阿尔泰、萨哈廉正法,抄没家产弥补赈灾银缺口,并罢免和珅的部分职务,刘墉则以“为民请命”之功,受到百姓爱戴,留下“刘青天”的美名。

在艺术表现上,豫剧《刘墉下南京》充分展现了剧种的独特魅力,唱腔上,以豫东调的激昂高亢为主,刘墉的唱段如《我主爷金殿传圣旨》,节奏明快、字正腔圆,既有官员的威严,又透着对百姓的同情;念白则结合方言特色,生动幽默,如刘墉与和珅朝堂对峙时的台词,既针锋相对又不失戏曲的韵律感,表演上,演员通过“甩发”“髯口功”等技巧,展现刘墉的睿智沉稳;通过“翻扑”“跌打”等武戏动作,表现情节的紧张激烈,舞台设计上,以写实与写意结合,南京城的市井风貌、金殿的庄严肃穆,通过布景和灯光营造出强烈的戏剧氛围。

主要人物关系与关键事件表

| 人物 | 身份/背景 | 与刘墉的关系 | 关键事件 |

|---|---|---|---|

| 刘墉 | 体仁阁大学士,奉旨查赈 | 主角,正义化身 | 化装查访、夜审账本、金殿面君 |

| 和珅 | 文华殿大学士,权倾朝野 | 对手,贪腐集团首领 | 安插亲信、阻挠查赈、金殿狡辩 |

| 阿尔泰 | 两江总督 | 贪官,和珅党羽 | 贪墨赈灾银、迫害灾民 |

| 萨哈廉 | 江苏布政使 | 贪官,和珅亲信 | 伪造账目、被刘墉审问招供 |

| 南京十二侠 | 民间义士团体 | 助手,正义同盟 | 协助刘墉收集证据、对抗贪官爪牙 |

《刘墉下南京》之所以能成为经典,不仅在于其曲折的剧情,更在于它传递了“清正廉洁、心系百姓”的核心价值观,在封建官场的黑暗背景下,刘墉如同一盏明灯,以智慧和勇气对抗腐败,维护了社会公义,这种精神跨越时代,至今仍能引发观众的共鸣,也让豫剧这一传统艺术形式在当代焕发新的生命力。

相关问答FAQs

Q1:豫剧《刘墉下南京》中,刘墉是如何识破和珅的阴谋的?

A1:刘墉主要通过多方途径识破和珅的阴谋:一是深入民间微服私访,亲眼目睹赈灾银被挪用后百姓的惨状,掌握第一手资料;二是利用心理战术突破贪官的心理防线,如通过“夜审账本”让布政使萨哈廉招供;三是联合民间力量(如南京十二侠)收集人证物证,形成完整的证据链;四是在金殿之上以铁证(账本、血书、人证)直指和珅党羽,使其无法抵赖,刘墉的智慧体现在“明察秋毫”与“攻心为上”的结合,既注重实证,又善于利用人性弱点。

Q2:豫剧《刘墉下南京》的唱段有哪些特色,如何体现人物性格?

A2:该剧唱段充分结合了豫剧豫东调、豫西调的特点,以塑造人物性格为核心,刘墉的唱腔以豫东调为主,高亢激越、字正腔圆,如《我主爷金殿传圣旨》中,通过流畅的节奏和有力的咬字,展现其作为官员的威严与对皇权的尊重;而在《见百姓哭声震苍天》等唱段中,又融入悲腔,旋律低回婉转,表达对百姓疾苦的同情,凸显其“青天”形象,和珅的唱腔则多用花脸的净角唱法,粗犷奸诈,如金殿对峙时的唱段,通过拖腔和滑音表现其虚伪与权谋,民间角色的唱段吸收了南京民歌元素,朴实生动,增强了剧情的生活气息。