豫剧《刘墉下河南》作为传统经典剧目,在豫剧发展史上具有重要地位,第三部”通常聚焦刘墉在河南查赈、惩治贪官的关键情节,以其跌宕的剧情、鲜明的人物和浓郁的豫剧特色成为观众喜爱的经典,该剧以清代乾隆年间为背景,塑造了刘墉刚正不阿、智慧断案的形象,同时展现了河南地域风情与民间疾苦,堪称豫剧“公案戏”的代表作。

从剧情脉络看,《刘墉下河南3》紧接前两部,刘墉奉旨前往河南查办赈灾贪腐案,彼时河南遭灾,粮食短缺,但地方官员与奸商勾结,克扣赈灾粮,导致百姓流离失所,刘墉化名“刘石进”,以举人身份微服私访,深入民间查访实情,剧中“张成告状”一节尤为经典:贫民张成因父亲被饿死,到衙门告发粮官贪污,反遭诬陷被打入死牢,刘墉设计为其伸冤,并通过“测字”“验尸”等细节逐步揭露贪官网络,随着调查深入,线索直指当朝权臣和珅的亲信——河南巡抚郭英,双方展开智斗,最终刘墉以“先斩后奏”之策,铡处郭英,追回赃粮,开仓放粮,使百姓得以渡过难关。

剧中人物塑造鲜明立体,刘墉的形象尤为突出,他既有文人的智慧,又有官员的担当,面对权贵压迫毫不退缩,对百姓疾苦感同身受,在“私访”情节中,他身着布衣,与百姓同吃糙米咸菜,倾听民声,展现了“青天”的亲民本色;而在公堂之上,他则正气凛然,用“铁面无私”震慑贪官,一句“王子犯法与庶民同罪”掷地有声,彰显了法律的威严,与之相对的反派角色郭英,则阴险狡诈、贪婪狠毒,与贪商狼狈为奸,克扣粮饷,草菅人命,其丑恶嘴脸成为封建官僚腐败的缩影,忠厚老实的张成、机智的丫鬟春红等配角,也为剧情增添了层次感,使故事更加丰满。

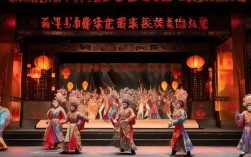

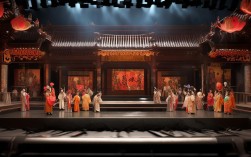

在艺术表现上,《刘墉下河南3》充分展现了豫剧的独特魅力,唱腔上,该剧融合了豫东调的激昂高亢与豫西调的深沉婉转,刘墉的核心唱段如《刘墉坐开封府》《明镜高悬在开封府》等,既有“二八板”的叙事流畅,又有“快二八”的紧张急促,通过旋律的起伏展现人物内心的波澜,表演上,演员注重身段与表情的结合,刘墉的“帽翅功”尤为精彩——在思考案情时,帽翅微微颤动,既体现了人物的沉稳机智,又增强了舞台的观赏性;而“铡郭英”一折,演员通过夸张的台步、凌厉的眼神,将铡刀落下时的紧张气氛推向高潮,让观众仿佛身临其境,剧中的方言运用也极具地方特色,“中”“恁”等河南方言的穿插,使人物对话更加生动真实,拉近了与观众的距离。

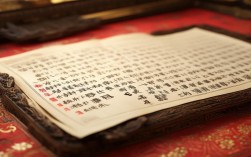

该剧的经典唱段至今仍被广为传唱,成为豫剧艺术的宝贵遗产,以下为部分经典唱段赏析:

| 唱段名称 | 演唱者 | 唱腔特点 | 情感表达 |

|---|---|---|---|

| 《刘墉坐开封府》 | 唐喜成 | 豫西调为主,苍劲有力 | 展现刘墉的威严与正义 |

| 《明镜高悬在开封府》 | 牛淑贤 | 豫东调高亢,节奏明快 | 表达刘墉为民做主的决心 |

| 《百姓遭苦难万千》 | 小香玉 | 散板自由,悲怆动人 | 描绘百姓疾苦,引发观众共鸣 |

《刘墉下河南3》之所以能成为经典,不仅在于其曲折的剧情和鲜明的人物,更在于其深刻的人民性,剧中通过刘墉查赈的故事,揭露了封建社会的黑暗腐败,歌颂了清官为百姓伸张正义的精神,反映了人民群众对公平正义的向往,该剧也融入了河南的民俗文化,如庙会、说书等场景,使地域特色更加浓郁,成为了解河南文化的重要窗口。

在现代传承中,《刘墉下河南3》不断被改编和创新,著名豫剧表演艺术家唐喜成、牛淑贤、小香玉等都曾演绎过不同版本,他们以精湛的技艺赋予剧目新的生命力,该剧仍是豫剧舞台上的常演剧目,年轻演员通过学习经典,将老艺术家的表演精髓传承下去,使这一经典剧目历久弥新。

相关问答FAQs

Q:《刘墉下河南3》与其他版本(如第一部、第二部)的主要区别是什么?

A:《刘墉下河南》系列通常分为多部,每部聚焦不同的故事主线,第三部主要围绕“河南查赈”展开,核心矛盾是刘墉与地方贪官、和珅党羽的斗争,情节更侧重于“私访取证”和“智斗反派”;而第一部多讲述刘墉“山东放粮”的背景,第二部则可能涉及“刘墉回京”与和珅的朝堂博弈,第三部的唱段设计更突出“悲愤”与“激昂”的情感,如《百姓遭苦难万千》等唱段,以表现灾民的苦难与刘墉的痛心,这与前两部侧重“叙事”和“抒情”的唱腔风格有所区别。

Q:豫剧《刘墉下河南》为何能成为经典,其艺术价值体现在哪些方面?

A:该剧的艺术价值主要体现在三个方面:一是人物塑造的成功,刘墉“清官”形象既有历史依据,又融入了民间理想,成为豫剧舞台上的经典符号;二是唱腔与表演的融合,豫剧独特的“豫东调”“豫西调”与“帽翅功”“髯口功”等表演技巧相结合,形成了独特的艺术风格;三是深刻的思想内涵,通过“查赈”故事揭露社会矛盾,歌颂正义,反映了人民群众的诉求,具有超越时代的人民性,这些特点使《刘墉下河南》不仅是一部戏曲作品,更成为承载传统文化和民间智慧的艺术载体。