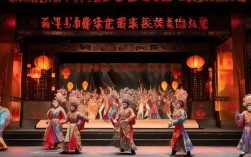

豫剧作为中原大地的文化瑰宝,以其高亢激越的唱腔、生动鲜活的表演,承载着深厚的历史底蕴与民间智慧,在众多经典剧目中,以清代名臣刘墉为主角的故事尤为脍炙人口,斗”与“伸”二字,精准概括了刘墉形象的核心特质——“斗”权奸、斗恶霸,展现其刚正不阿的胆识;“伸”民冤、伸正义,彰显其体恤民情的仁心,这些情节不仅构成了豫剧《刘墉下南京》《刘公案》等经典剧目的骨架,更成为民间对“清官”文化最生动的诠释。

“斗”:智勇双全的权臣风骨

豫剧中的刘墉“斗”,并非鲁莽的硬碰硬,而是以智为刃、以勇为盾,在与权贵恶势力的周旋中,彰显“清官”的智慧与胆略,这种“斗”,首先体现在对朝中奸佞的巧妙制衡,在《刘墉下南京》中,权臣和珅专权误国,结党营私,而刘墉深知“打蛇打七寸”,不与其正面冲突,而是以“奉旨巡查”为名,深入民间搜集和珅贪腐罪证,剧中有一段经典情节:刘墉假扮江湖郎中,在和珅老家的集市上设摊,故意高喊“专查贪官污吏的家产”,暗中和珅心腹前来试探,刘墉凭借过人的机敏,套取到和珅私藏贡品、克扣军饷的关键线索,最终在朝堂之上以铁证弹劾和珅,令其哑口无言,这段情节通过“假扮探案”的桥段,将刘墉的智谋展现得淋漓尽致,也让观众看到“斗”的最高境界——以巧破力,以正压邪。

“斗”也指向地方豪强的鱼肉乡里,在《刘公案》中,刘墉任江宁知府时,当地有个外号“活阎王”的土豪劣绅,强占民田、欺男霸女,甚至买通官府颠倒黑白,面对这样的恶势力,刘墉没有直接动用官威,而是先微服私访,受害百姓的血泪控诉让他立誓“不除此害,誓不回府”,他设计让“活阎王”当众承认罪行:先是派人假意送礼,套出对方“我有钱能通神”的狂言,再安排受害百姓集体告状,最后以“铁证如山”为由,命衙役将恶霸当堂拿下,并抄没其家产分还给百姓,这段戏中,刘墉的“斗”充满了民间智慧——不急于求成,而是先取证、再布局,最后雷霆出击,既彰显了法律的威严,又让百姓看到正义的希望。

豫剧在表现“斗”的情节时,特别注重唱腔与身段的配合,刘墉与奸佞对峙时,唱腔多采用“豫东调”的激越高亢,字字铿锵,如“你道是朝中有人好做官,俺刘墉偏要查个水落石出!”;而在设计计谋时,又常用“豫西调”的沉稳委婉,节奏放缓,眼神中透着机警,通过细腻的表演让观众感受到角色内心的运筹帷幄,这种“文戏武唱”的处理,让“斗”的情节既有紧张刺激的冲突,又不失人物性格的立体感。

“伸”:悲天悯人的民本情怀

如果说“斗”是刘墉对抗外界的锋芒,伸”则是他内心的底色——为蒙冤者昭雪,为弱势者撑腰,豫剧中的刘墉“伸”,不是简单的“断案”,而是对“民为邦本”理念的践行,每一个伸冤的故事,都饱含着对百姓疾苦的深切同情。

在《铡美案》(豫剧常将刘墉与包拯的元素融合)中,有一段“刘墉怒铡陈世美”的经典改编:陈世贵(陈世美原型)得中状元后抛妻弃子,又派杀手灭口,其妻秦香莲携子上京告状,最初,衙门因陈世美是当朝驸马而无人敢接此案,刘墉听闻后,不顾“得罪皇亲”的风险,决定亲自审理,他先是以“家常便饭”为由请秦香莲到府中,听她哭诉十年贫苦、丈夫负心的经历,自己暗中落泪;随后,他设计让陈世美到府中“认亲”,在铁证面前,陈世美仍拒不认妻,刘墉拍案而起:“你身披红袍忘根本,不如乡间一农夫!”不顾太后求情,按律将陈世美铡于铡刀之下,这段戏中,刘墉的“伸”充满了悲悯:他对秦香莲的“收留”是“共情”,对陈世美的“铡杀”是“公义”,两者结合,让“伸冤”不仅是法律层面的平反,更是情感层面的慰藉。

“伸”的情节还体现在对普通百姓小事的关注,在《打龙袍》中,一位老妇人因儿子被诬陷偷盗,即将问斩,刘墉在巡查时发现案件疑点——所谓“赃物”竟是老妇人为儿子准备的寿衣,他没有因为案情“微小”而置之不理,而是连夜重审卷宗,找到证人,最终为老妇人之子洗清冤屈,当老妇人跪地叩谢时,刘墉扶起她,唱道:“官府若不为民办案,愧对头上青天和黎民百姓!”这句唱词,道尽了“伸”的内核:清官的价值,不在于审理了多少惊天大案,而在于是否把百姓的“小事”当成自己的“大事”。

豫剧在表现“伸”的情节时,唱腔多偏柔美婉转,充满抒情性,如刘墉倾听百姓诉苦时,常用“二八板”的慢板,旋律如泣如诉,将角色的同情心融入每一个音符;而在宣布判决时,又转为“快二板”,节奏明快,充满力量,让观众感受到正义得以伸张的畅快,这种“悲”与“欢”的唱腔对比,让“伸”的情节更具感染力,也让“清官爱民”的形象深入人心。

“斗”与“伸”的辩证:清官文化的民间表达

豫剧中的刘墉“斗”与“伸”,看似对立,实则统一——“斗”是为了“伸”,只有铲除权奸恶霸,才能为百姓伸冤;“伸”是“斗”的目标,只有为百姓主持公道,才能让“斗”的意义落到实处,这种辩证关系,正是民间对“清官”的期待:既要有对抗黑暗势力的勇气,又要有体恤民情的温度。

从文化内涵看,“斗与伸”的故事折射出豫剧的审美追求:它不追求历史细节的绝对真实,而是通过艺术加工,将百姓对“公平正义”的渴望具象化为刘墉的形象,无论是“斗和珅”还是“伸秦香莲冤”,本质上都是民间对“善有善报、恶有恶报”朴素价值观的认同,对“官逼民反,不得不反”的社会矛盾的温和化解,这种“以戏载道”的方式,让豫剧超越了娱乐功能,成为传递民间伦理、凝聚社会共识的重要载体。

从表演艺术看,“斗与伸”的情节为演员提供了广阔的发挥空间,老生行当的刘墉,通过“甩发”“髯口功”等技巧表现愤怒与机警,通过“蹉步”“跪步”等身段表现对百姓的同情;唱腔上,“豫东调”的刚健与“豫西调”的深沉结合,既能表现“斗”的激昂,又能传递“伸”的温情,这种“声情并茂”的表演,让刘墉的形象跨越时代,始终让观众产生共鸣。

豫剧刘墉“斗”与“伸”经典剧目情节对照表

| 剧目名称 | 核心冲突(斗/伸) | 典型情节 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 《刘墉下南京》 | 斗(权奸) | 假扮郎中搜集和珅贪腐证据,朝堂弹劾其罪 | 文武结合,诙谐幽默,唱腔高亢激越,凸显智谋 |

| 《刘公案》 | 斗(恶霸) | 设计让“活阎王”当众认罪,抄家退田 | 微服私访与公堂审案结合,身段沉稳,台词通俗,贴近生活 |

| 《铡美案》 | 伸(民冤) | 为秦香莲主持公道,铡负心驸马陈世美 | 唱腔悲愤与豪迈并存,情感浓烈,“包公铡美”与“刘墉断案”元素融合 |

| 《打龙袍》 | 伸(小事) | 重审老妇人之子冤案,为无辜者洗清罪名 | 细节刻画生动,注重“小人物”情感,唱腔委婉中带力量 |

相关问答FAQs

Q1:豫剧中的刘墉与历史人物刘墉有何区别?

A:历史中的刘墉(1719-1804),号石庵,是清乾隆、嘉庆年间的政治家、书法家,以“忠清廉正”著称,但并无“斗和珅”“铡陈世美”等戏剧化事迹,豫剧中的刘墉是艺术加工的产物,融合了包拯、海瑞等清官的传说元素,将其塑造为“智勇双全、为民请命”的典型形象,这种“艺术真实”与“历史真实”的差异,本质上是民间对“理想清官”的投射,反映了百姓对公平正义的向往。

Q2:“刘墉斗与伸”的情节为何能成为豫剧经典?

A:其核心冲突符合传统戏曲“善恶分明、因果报应”的审美逻辑,易于被观众理解和接受;刘墉形象既有“斗”的刚毅,又有“伸”的温情,性格立体,贴近民众对“好官”的期待;豫剧通过高亢的唱腔、生动的表演,将这些情节演绎得极具戏剧张力,如“铡美案”的悲愤、“斗和珅”的诙谐,形成强烈的情感冲击;这些故事传递的“为民做主”价值观,与中原文化中的“民本”思想高度契合,具有跨越时代的生命力。