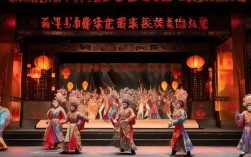

豫剧《刘墉下山东》作为经典传统剧目,以清代名臣刘墉为主角,讲述了其奉旨巡查山东,不畏权贵、为民请命的传奇故事,第二集紧接第一集刘墉离京赴任的情节,聚焦其抵达山东后遭遇的第一桩惊天冤案,通过层层递进的调查与智斗,展现了刘墉的过人智慧与浩然正气。

刘墉为体察民情,未动用官府仪仗,仅携随从王英扮作寻常商贾,沿路走访山东灾情,行至青州府下辖的柳林镇时,只见街市萧条,百姓面黄肌瘦,与沿途张贴的“朝廷赈灾,颗粒归仓”的告示形成鲜明对比,细问之下,方知此地连遭旱灾,官府本应发放赈粮,然灾民却颗粒未得,反而有农户因“偷盗赈粮”被关押入狱,刘墉心中生疑,决定暂留柳林镇,查清其中蹊跷。

一日,刘墉在镇外茶棚歇脚,偶遇一位白发苍苍的老汉跪地哭诉,自称是灾民张老汉,其子因在田埂上捡到一袋官府标记的粮食,被诬陷为偷盗赈粮,被打入大牢,家中仅有的几亩薄田也被恶霸“铁算盘”强占,刘墉见老汉衣衫褴褛、老泪纵横,心生恻隐,遂以同乡身份攀谈,从其断断续续的叙述中,拼凑出事件轮廓:当地乡绅“铁算盘”与知县王明勾结,侵吞朝廷赈灾粮,又以“严惩盗粮”为名,抓捕无辜灾民,转移视线,而铁算盘强占民田、欺男霸女的恶行,早已是柳林镇公开的秘密,只因有知县撑腰,百姓敢怒不敢言。

刘墉深知此案背后牵连甚广,决定先从铁算盘的账目入手,他假作外地粮商,带着王英登门拜访铁算盘,声称欲购大批粮食,铁算盘见“生意”上门,果然热情相迎,酒过三巡后,便得意忘形,炫耀自己“通天”的手段,甚至拿出账本让刘墉“参考”,刘墉暗记下账本上赈粮的调拨记录和铁算盘与王明的分赃明细,又以“明日带银两取货”为由脱身,铁算盘事后察觉账本有异,立即派人追杀刘墉,并知会王明,诬陷刘墉是盗取赈粮的江洋大盗。

危急时刻,刘墉凭借随身携带的钦差令牌,闯入县衙,直接面见王明,王明见钦差驾到,表面恭敬,实则暗中布置,刘墉将计就计,先以“查赈灾粮”为由,要求王明出示粮仓记录,又传唤张老汉等灾民作证,面对铁证如山的账本、人证以及铁算盘的亲笔书信,王明与铁算盘的心理防线逐渐崩溃,刘墉当堂宣判:铁算盘侵吞赈粮、强占民田,论罪当斩;王明知法犯法、包庇恶霸,革去官职,押解京城听候发落;张老汉之子无罪释放,被强占田地归还原主,柳林镇的百姓闻讯,纷纷奔走相告,称颂“青天大老爷”。

剧中,刘墉的唱段“明灯一盏照暗夜,不惩贪狼不罢休”高亢激昂,将人物的正气与决心展现得淋漓尽致;而铁算盘的阴险狡诈、王明的媚上欺下,则通过夸张的念白与身段刻画得入木三分,第二集通过“私访—查案—智斗—断案”的完整叙事,不仅推动了剧情发展,更深化了“为民请命”的主题,为后续刘墉在山东的系列断案埋下伏笔。

主要人物表

| 姓名 | 身份 | 性格特点 | 剧中作用 |

|---|---|---|---|

| 刘墉 | 钦差大臣 | 机智、刚正、体恤民情 | 案件核心解决者,推动剧情 |

| 王英 | 刘墉随从 | 忠诚、憨厚、武艺高强 | 辅助刘墉调查、保护安全 |

| 铁算盘 | 柳林镇乡绅 | 贪婪、狠毒、勾结官府 | 案件反派,制造冲突 |

| 王明 | 柳林县知县 | 媚上欺下、贪赃枉法 | 官方反派,助纣为虐 |

| 张老汉 | 灾民 | 朴实、无奈、敢于控诉 | 提供案件线索,代表受害者 |

案件关键节点表

| 节点 | 主要事件 | 作用与意义 |

|---|---|---|

| 微服私访 | 刘墉扮作商人,发现柳林镇灾情与告示不符,产生怀疑 | 引出案件,设置悬念 |

| 遇见张老汉 | 听取张老汉控诉,了解铁算盘与知县勾结侵吞赈粮的真相 | 确立调查方向,明确反派 |

| 智取账本 | 假扮粮商接近铁算盘,获取赈粮调拨与分赃账本 | 掌握核心证据,为后续断案奠基 |

| 遭遇追杀 | 铁算盘察觉账本泄露,派人追杀刘墉,并诬陷其为盗贼 | 制造危机,增强剧情紧张感 |

| 公堂审案 | 以钦差身份压倒王明,人证物证俱全,惩处恶霸与贪官,为百姓伸冤 | 解决冲突,彰显正义,完成本集叙事闭环 |

相关问答FAQs

问:豫剧《刘墉下山东》第二集中,刘墉是如何识破铁算盘与王知县的阴谋的?

答:刘墉通过“微服私访+智取证据”的方式逐步识破阴谋,他通过观察柳林镇的萧条景象与赈灾告示的矛盾,初步怀疑赈粮问题;通过倾听灾民张老汉的控诉,锁定铁算盘与知县王明为幕后黑手;随后,他假扮粮商接近铁算盘,利用对方贪婪的心理获取了记载赈粮侵吞细节的账本,掌握了核心证据;凭借钦差身份与铁证,在公堂上揭露了二人的分赃事实与恶行,从而彻底识破并粉碎其阴谋。

问:第二集的案件在整部《刘墉下山东》中起到了什么作用?

答:第二集的案件是整部剧的重要开端,起到了多重作用:其一,塑造了刘墉“青天大吏”的形象,展现其体察民情、机智断案的性格特点;其二,通过“赈粮案”揭露封建官场的腐败,为后续刘墉在山东的一系列“反腐”“断案”剧情奠定基调;其三,引入铁算盘、王明等反派角色,制造戏剧冲突,推动故事情节向更复杂的方向发展;其四,通过为百姓伸冤的情节,强化了“为民请命”的主题,引发观众共鸣。