“三堂会审”是传统戏曲中极具代表性的经典剧目,尤以京剧《玉堂春》中的选段最为人熟知,其故事源自明代话本《警世通言》中的《玉堂春落难逢夫》,这一折戏通过“三堂会审”的戏剧冲突,将苏三的冤屈、官员的审断与旧时司法制度的复杂性交织在一起,成为展现戏曲唱、念、做、打综合艺术的典范。

剧情围绕明代名妓苏三展开,苏三本名周玉姐,官宦之女,因家道中落流落烟花,与吏部尚书之子王景隆相恋,誓不相负,后苏三被鸨母卖给山西富商沈燕林为妾,沈妻皮氏与家仆私通,毒杀沈燕林,反诬苏三下毒,县官受贿,将苏三判成死罪,解往太原府复审,恰逢王景隆金榜题名,官拜八府巡按,化名“潘必正”主审此案,与藩司“刘秉义”、臬司“顾秉公”组成“三堂”,共同会审苏三,公堂之上,苏三从惊恐到哭诉,从隐瞒到坦白,道尽自己的冤屈与对王景隆的深情,潘必正认出苏三后,暗中周旋,最终查明真相,为苏三平反。

这一折戏的成功,离不开对角色塑造的精准拿捏,苏三作为核心人物,以青衣行当应工,其唱腔设计极具层次感:初上堂时的战战兢兢(如“苏三起解”中的“苏三离了洪洞县”),到诉冤时的悲愤交加(“洪洞县内无好人”),再到认出旧情人时的复杂心绪,通过【西皮导板】【西皮原板】【西皮流水】等板式的转换,将人物情感层层推进,三位审官则各有特色:潘必正(王景隆化名)表面严肃,内心波澜,小生或老生扮相,唱念中暗藏关切;刘秉义性格诙谐,带点市井智慧,丑角或老生应工,常以插科打诨调节气氛;顾秉公则持重端方,老生扮相,把控审案节奏,三人形成“一主二辅”的审讯格局,既有官场规则的体现,又有人性温度的流露。

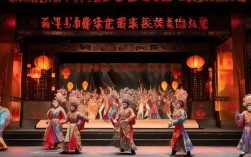

从艺术特色看,“三堂会审”集中展现了戏曲“虚拟性”与“程式化”的魅力,舞台无需实景布置,仅凭“一桌二椅”和演员的表演,便营造出公堂的肃穆感,苏三的跪步、甩袖、掩面等身段,将囚犯的卑微与无助刻画入微;三位官员的“圆场”“对答”,则通过程式化的动作与念白,构建出审讯的紧张节奏,唱腔上,苏三的大段唱段如《苏三起解》《三堂会审》选段,已成为青衣行当的“必修课”,其旋律婉转跌宕,既有叙事功能,又有抒情张力,让观众在“听戏”中感受人物命运。

这一折戏还折射出深刻的社会内涵,它既是对封建司法黑暗的揭露(如县官受贿、冤案丛生),也是对人性真情的颂扬(王景隆与苏三的坚守),更通过“三堂会审”这一特殊场景,展现了古代司法制度中“会审”程序的复杂性——既有多方制衡的考量,也暗藏着权力与情感的博弈,这种对“情、理、法”的探讨,让剧目超越了简单的故事讲述,具备了穿越时代的思想价值。

相关问答FAQs

Q1:“三堂会审”中的“三堂”具体指哪三个官员?他们分别有什么性格特点?

A:“三堂”在明代司法体系中通常指“藩司”“臬司”和“巡按”,在剧中,藩司“顾秉公”性格持重、恪守官规,代表司法的严肃性;臬司“刘秉义”则诙谐圆滑,带点人情味,常以插科打诨缓和气氛;巡按“潘必正”(实为王景隆化名)表面是主审官,实则是苏三的旧情人,其审案过程暗藏对真相的追寻与对旧情的守护,三人性格互补,共同推动剧情发展。

Q2:为什么“三堂会审”会成为戏曲舞台上的经典选段?

A:其情节紧凑、冲突强烈,苏三的“蒙冤—哭诉—昭雪”过程极具戏剧张力,能迅速抓住观众情绪;人物塑造鲜明,苏三的悲苦、潘必正的隐忍、刘秉义的诙谐等性格特点深入人心;艺术表现丰富,青衣的唱功、官员的念白与身段等程式化表演高度集中,展现了戏曲“唱念做打”的综合魅力;主题兼具社会性与人性,对“情与法”“冤与屈”的探讨引发观众共鸣,因此经久不衰。