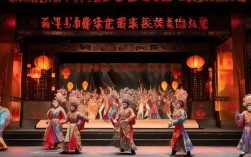

京剧《二进宫》是传统戏中的经典之作,讲述了明代李艳妃垂帘听政期间,其父李良专权欲篡位,忠臣徐延昭、杨波两次进宫,最终说服李艳妃共同抵御奸臣的故事,全剧以“忠奸斗争”为核心,通过跌宕的剧情、鲜明的人物塑造和精湛的唱腔艺术,展现了京剧独特的戏剧魅力与家国情怀。

剧情脉络:忠义交织的君臣之辨

故事背景设定在明代,李艳妃(李艳妃)因皇帝驾崩,独子年幼而垂帘听政,其父李良趁机独揽大权,排除异己,企图篡位夺权,太师杨波(杨波)得知消息后,第一次进宫劝谏李艳妃警惕李良,但李艳妃念及父女之情,犹豫不决,杨波无奈离去,不久,李良封锁宫门,软禁李艳妃,进一步巩固权势,危急时刻,定国公徐延昭(徐延昭)手持先帝所赐的铜锤,第二次进宫,徐延昭以先帝旧臣的身份,慷慨陈词,痛陈李良奸计;杨波也率兵宫外呼应,君臣三人最终达成共识,决定共同讨伐李良,保住李氏江山,全剧通过“一进宫”的劝谏未果与“二进宫”的同心协力,层层递进,凸显了忠臣的赤胆忠君与奸臣的野心勃勃。

人物塑造:行当分明,性格鲜活

《二进宫》的成功离不开对人物的精准刻画,不同行当的演绎让角色形象立体丰满,以下是主要角色的行当与特点分析:

| 角色 | 行当 | 性格特点 | 代表唱段/动作 |

|---|---|---|---|

| 徐延昭 | 铜锤花脸 | 刚正不阿,忠勇过人 | “自幼儿随先帝东荡西杀”(唱腔高亢,甩须显威) |

| 杨波 | 老生 | 老成持重,忠心耿耿 | “千岁爷进宫来休要慌忙”(唱腔苍劲,甩袖示礼) |

| 李艳妃 | 青衣 | 从柔弱到坚定,明辨是非 | “听他言吓得我心惊胆怕”(唱腔婉转,水袖表达情绪) |

| 李良 | 架子花脸 | 阴险狡诈,野心勃勃 | 面部勾白脸,步履沉稳显阴鸷 |

徐延昭的“铜锤花脸”以唱念做打的浑厚功力展现忠臣的威严,杨波的“老生”则以沉稳的唱腔和稳健的动作体现智勇双全,李艳妃的“青衣”则通过细腻的唱腔和身段,展现其从犹豫到觉醒的心理变化,三人对手戏张力十足,成为全剧高潮。

艺术特色:唱腔与身段的完美融合

《二进宫》的艺术成就集中体现在京剧“唱、念、做、打”的综合呈现上,唱腔上,以西皮、二黄为主要板式,徐延昭的唱腔雄浑豪放,如“官封三代保朝纲”,尽显老将威风;杨波的唱腔苍劲有力,如“千岁爷不必太疑心”,表现忠臣的沉稳;李艳妃的唱腔则从二黄慢板的柔婉,到西皮流水的明快,体现其情感转变,念白上,韵白与京白结合,徐延昭的韵白铿锵有力,李良的京白阴险刻薄,语言极具个性,身段上,徐延昭的“靠旗颤动”显威严,杨波的“甩袖”“捋髯”显老成,李艳妃的“水袖翻飞”示情绪,动作与剧情紧密呼应,凸显京剧“无声不歌,无动不舞”的特点。

文化价值:忠义精神的永恒传承

作为京剧传统戏的代表,《二进宫》不仅是一部精彩的戏剧作品,更是传统文化中“忠君爱国”“明辨是非”价值观的载体,剧中徐延昭、杨波“为国尽忠,为民请命”的精神,以及李艳妃“亲贤臣远小人”的觉醒,至今仍具有现实教育意义,其严谨的剧情结构、精湛的表演艺术,为后世京剧创作提供了典范,也让观众在欣赏艺术的同时,感受到传统文化的深厚底蕴。

相关问答FAQs

Q1:《二进宫》中的“二进”具体指哪两次进宫?

A:“二进”指杨波和徐延昭先后两次进宫劝谏李艳妃,第一次是杨波单独进宫,指出李良专权的危险,但李艳妃因父女之情犹豫未决;第二次是徐延昭持铜锤、杨波率兵呼应,君臣三人坦诚相商,最终达成共识,共同抵御李良。

Q2:徐延昭为何被称为“铜锤花脸”?这一行当有何特点?

A:“铜锤花脸”因徐延昭剧中手持先帝所赐的铜锤而得名,是京剧花脸行当的重要分支,该行当以唱功为主,要求演员嗓音洪亮、气势磅礴,多扮演性格刚正、忠勇耿直的正派角色(如包拯、徐延昭),表演注重“唱念做打”的浑厚与威严,区别于以念白或做工为主的“架子花脸”。