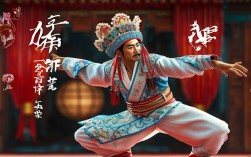

中国戏曲绝活展演,是中国传统戏曲艺术中“技”与“艺”完美融合的集中体现,是历代戏曲演员在长期实践中锤炼出的高超技艺,更是中华优秀传统文化中“精益求精”工匠精神的生动写照,这些绝活不仅是戏曲表演的点睛之笔,更是塑造人物、推动情节、传递情感的重要手段,凝聚着戏曲艺术家对生活、对人物、对艺术的深刻理解与极致追求。

中国戏曲的绝活种类繁多,涵盖“唱念做打”各个领域,既有文戏中的细腻身段,也有武戏中的惊险特技,更有融合地域文化的独特技艺,从表演形式上看,可大致分为“功夫型”“技艺型”和“特技型”三大类,功夫型绝活以扎实的童子功为基础,如京剧的“毯子功”,演员需在方寸舞台上完成“小翻”“前后桥”“抢背”“僵尸”等一系列高难度动作,既要求动作的轻盈稳健,又要体现人物的情感状态,如《三岔口》中“摸黑打”的场面,全凭演员的精准判断与默契配合,将黑暗中的搏杀演绎得扣人心弦;秦腔的“吹火”则是将火药燃料含在口中,通过气息控制形成火龙,用于表现角色愤怒或除妖的场景,如《火焰驹》中“打路”一折,演员边跑边吹,火焰随步法飞舞,极具视觉冲击力,技艺型绝活则侧重于对道具的运用与身体的控制,如京剧的“水袖功”,水袖本是戏服的装饰,却被演员赋予了丰富的情感表达,“抖袖”示端庄,“甩袖”表决绝,“抛袖”含羞涩,梅兰芳在《贵妃醉酒》中通过水袖的“云手”“卧鱼”等动作,将杨贵妃的雍容华贵与内心孤寂展现得淋漓尽致;昆曲的“翎子功”则以雉鸡尾羽为道具,通过颈部、肩部的细微动作控制翎子的摆动方向,如《吕布与貂蝉》中吕布的“挑翎”“绕翎”,既表现了其英武张扬的性格,又暗含了见貂蝉时的情态变化,特技型绝活则多带有地域特色,如川剧的“变脸”,演员在瞬间通过扯脸、抹脸、吹脸等方式更换十余张面具,用以表现人物内心的骤变,《白蛇传》中白素贞为救许仙,从温柔到决绝的情绪转换,通过变脸技巧被刻画得入木三分;越剧的“跷功”,过去由男性演员扮演女性时踩着木质高跷表演,通过步法的轻盈与身体的平衡,塑造出弱不禁风又坚韧的女性形象,如《梁山伯与祝英台》中祝英台的“台步”,既有闺秀的端庄,又有求学时的灵动。

这些绝活的传承,离不开“口传心授”的师徒模式和“冬练三九,夏练三伏”的刻苦训练,以京剧“武戏”为例,演员从六七岁开始练功,每天需完成数小时的“踢腿、下腰、翻腾”等基础训练,一练便是十余年,稍有懈怠便可能受伤,正如京剧武生名家盖叫天所言“艺术要上去,人要下来”,正是这种对技艺的极致追求,才让戏曲绝活历经数百年仍熠熠生辉,在当代,随着国家对传统文化的重视,戏曲绝活展演形式也更加丰富,既有国家大剧院主办的“中国戏曲节”集中展示各剧种绝活,也有地方院团的“进校园、进社区”活动,通过短视频、直播等新媒体手段让更多人领略戏曲技艺的魅力,2023年,文化和旅游部开展的“戏曲百戏(昆山)盛典”中,来自全国百余个剧种的演员带来了《天女散花》的“绸吊”、《锁麟囊》的“滚背”等濒临失传的绝活,引发观众对传统技艺的热议。

为更直观展现戏曲绝活的艺术魅力,以下列举部分经典绝活及其代表剧目与表演艺术家:

| 绝活类型 | 具体技艺 | 代表剧目 | 代表表演艺术家 |

|---|---|---|---|

| 毯子功 | 小翻、前后桥抢背 | 《三岔口》《四杰村》 | 张春华、谷智鑫 |

| 把子功 | 大枪花、打出手 | 《挑滑车》《虹桥赠珠》 | 王金璐、李胜素 |

| 水袖功 | 云手、抖袖、抛袖 | 《贵妃醉酒》《霸王别姬》 | 梅兰芳、李胜素 |

| 翎子功 | 挑翎、绕翎、甩翎 | 《吕布与貂蝉》《岳母刺字》 | 叶少兰、于魁智 |

| 特技 | 变脸、吹火、吐火 | 《白蛇传》《火烧余洪》 | 康庄、侯树英 |

| 跷功 | 台步、转身、跪蹻 | 《梁山伯与祝英台》《碧玉簪》 | 袁雪芬、茅威涛 |

戏曲绝活展演的价值,不仅在于技艺的展示,更在于其背后蕴含的文化精神,它让观众在惊叹于演员技艺高超的同时,感受到中华文化的博大精深与坚韧不拔的生命力,正如戏曲理论家张庚所言:“戏曲绝活是戏曲艺术的‘骨’,没有‘骨’,便失了神采。”在文化自信日益增强的今天,戏曲绝活正以新的姿态融入现代生活,成为连接传统与当代的桥梁,让更多人爱上戏曲,传承文化。

FAQs

问:为什么戏曲绝被称为“绝”?它与其他表演艺术的技艺有何不同?

答:戏曲绝活之“绝”,首先在于其“不可复制性”,许多技艺需经数十年苦练,且与特定剧种的人物塑造、情感表达深度绑定,如京剧的“髯口功”,通过捋、挑、甩等动作表现人物情绪,脱离戏曲语境便失去意义;其次在于“技艺与艺术的统一”,绝活并非单纯炫技,而是为剧情和人物服务,如《林冲夜奔》中的“飞腿”,既是武打动作,也表现了林冲的愤怒与无奈;最后在于“传承的脆弱性”,许多绝活依赖口传心授,若后继无人便可能失传,如“耍牙”(用牙齿操控獠牙)等技艺,仅存于少数地方剧种,更显珍贵,与其他表演艺术相比,戏曲绝活更强调“写意性”,如“趟马”以马鞭和动作虚拟骑马,而非写实道具,体现了中国戏曲“虚实结合”的美学特质。

问:年轻人如何更好地了解和欣赏戏曲绝活?

答:年轻人可通过“线上+线下”结合的方式走近戏曲绝活:线上可关注“国家京剧院”“上海昆剧团”等官方账号,观看绝活教学、幕后纪录片,或通过抖音、B站等平台观看戏曲绝活短视频,如“变脸瞬间”“水袖慢动作解析”等内容,直观感受技艺细节;线下可参与“戏曲进校园”活动,体验简单的身段训练,或购买戏曲演出门票,现场感受舞台魅力,如观看《锁麟囊》《智取威虎山》等经典剧目时,关注演员对绝活的运用;还可阅读《中国戏曲表演概论》《戏曲绝活集萃》等书籍,了解绝背后的文化内涵与历史渊源,避免只看“热闹”而忽略“门道”,从而真正理解戏曲绝活“技中有艺,艺中有魂”的艺术境界。