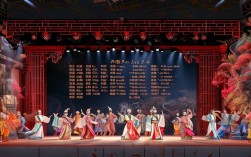

河南豫剧作为中国戏曲的重要剧种,以其高亢激越的唱腔、贴近生活的剧情和鲜明的人物形象深受观众喜爱,其中传统喜剧《花打草》更是以其独特的乡土气息和幽默风格成为经典剧目,而剧中的“七奶奶”形象更是深入人心,成为豫剧舞台上极具代表性的喜剧角色。

《花打草》的故事背景设定在河南农村,围绕勤劳善良的七奶奶展开,剧情中,七奶奶家境贫寒,却乐善好施,与邻里和睦相处,一日,她为帮助家境更困难的邻居张老汉,将自己仅有的半袋粮食偷偷送了过去,却被回家取农具的儿子撞见,儿子起初不解甚至埋怨母亲“傻”,七奶奶却用朴实的道理教育儿子:“远亲不如近邻,帮人就是帮己。”随后,张老汉为报答七奶奶,特意送来自家种的蔬菜,恰逢村中恶霸刘三来七奶奶家强收“保护费”,七奶奶不卑不亢,用智慧和幽默巧妙化解了危机,最终刘三在众人的指责下羞愧离去,邻里间更是因此更加团结,全剧没有激烈的矛盾冲突,却通过日常小事展现了河南农民的淳朴善良与邻里温情,充满了浓郁的生活气息。

七奶奶这一角色之所以经典,在于其鲜活立体的人物形象,在行当上,七奶奶属于彩旦(又称“丑旦”),但与传统彩旦的滑稽诙谐不同,七奶奶的“丑”中带着“美”——她穿着朴素的大襟袄、系着粗布围裙,说话带着浓重的河南方言,语调抑扬顿挫,既有农村妇女的直爽泼辣,又有长辈的慈爱与智慧,表演中,演员通过“扭腰”“甩袖”“瞪眼”等细腻的动作,将七奶奶得知儿子误会时的委屈、面对恶霸时的镇定、帮助他人后的满足表现得淋漓尽致,尤其是在“送粮食”一场中,七奶奶佝偻着背、小心翼翼背着粮食走在乡间小路上的身段,以及“花打草”(剧中特有动作,模拟用草拍打衣物上的尘土,后引申为化解矛盾的生活智慧)的表演,既接地气又充满戏剧张力,让观众在欢笑中感受到角色的温暖。

从艺术特色来看,《花打草》充分体现了豫剧“贴近生活、通俗易懂”的审美追求,唱腔上,它以豫东调为基础,旋律明快活泼,七奶奶的唱段如“小院里栽下梧桐树”等,既有传统豫剧的酣畅淋漓,又融入了河南民歌的俏皮,朗朗上口;语言上,全剧采用地道的河南方言,如中“中”“恁”“喷儿”等词汇的运用,让人物对话充满乡土幽默;表演上,它没有程式化的炫技,而是通过生活化的动作和表情,让观众仿佛置身于河南农村的田间地头,产生强烈的共鸣,作为传统喜剧,《花打草》不仅带给观众欢笑,更传递了“与人为善”“守望相助”的传统美德,这正是其历经百年仍经久不衰的原因。

| 剧目信息 | |

|---|---|

| 剧名 | 《花打草》 |

| 类型 | 传统喜剧 |

| 主要行当 | 彩旦(七奶奶)、老生(张老汉)、小生(七奶奶儿子) |

| 经典唱段 | 《小院里栽下梧桐树》《帮人就是帮己》 |

| 核心主题 | 邻里互助、善良智慧 |

| 流传地区 | 河南及周边省份 |

《花打草》仍是豫剧剧团常演的剧目,许多演员通过传承创新,让七奶奶的形象焕发新的生命力,它不仅是豫剧艺术的瑰宝,更是河南乡土文化的生动载体,让我们在欣赏戏曲的同时,也能感受到传统美历久弥新的力量。

FAQs

问:《花打草》剧名中的“花打草”是什么意思?

答:“花打草”原指剧中七奶奶特有的生活动作——用草拍打衣物上的尘土,后引申为剧中化解矛盾、调和关系的生活智慧,这一动作既体现了农村生活的质朴,也成为七奶奶性格的象征:看似平凡却充满智慧,用简单的方式解决复杂的问题。

问:七奶奶这个角色为什么能成为豫剧经典?

答:七奶奶的经典性在于其“真实”与“独特”,她不是完美的英雄,而是有缺点、有情绪的普通农村妇女,但她的善良、直爽和智慧让观众感到亲切;演员通过彩旦行当的夸张表演与生活化细节的结合,让角色既有喜剧效果,又充满人性温度,这种“接地气”的形象打破了戏曲人物的距离感,因此能跨越时代,持续打动观众。