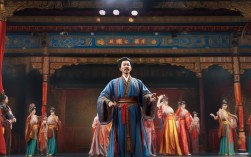

戏曲髯口作为传统戏曲服饰的重要组成部分,不仅是角色身份与性格的外化符号,更是凝聚了历代艺人智慧与审美的文化载体,从关羽的红髯彰显忠义,到曹操的黑髯凸显奸诈,再到老生的白髯传递沧桑,髯口通过其色彩、样式、动态,与演员的身段、唱腔共同塑造了鲜活的舞台形象,随着传统戏曲的式微与材料工艺的变迁,髯口的保护面临技艺失传、材质老化、使用不当等多重挑战,要实现这一非遗技艺的有效传承,需从制作工艺、日常保养、修复抢救、文化推广等多维度系统推进。

坚守传统制作工艺,从源头保护髯口技艺

髯口的制作是一门融合材料学、编织技艺与美学的传统手工技艺,其核心工艺的完整传承是保护的根本,传统髯口以天然毛发为主要材料,优选马尾毛、牦牛毛等,因其韧性足、光泽自然,能通过不同编织方式呈现出“满”“扎”等样式(如“满髯”毛发浓密,“扎髯”根部束起),且染色采用植物染料(如靛蓝、胭脂红),色彩经久不褪,保护这一工艺,首先需建立“材料-工序-工具”的全链条记录体系:

- 材料溯源:与原产地合作建立天然毛发养殖基地,确保马尾毛、牦牛毛等材料的纯正性,避免使用化纤毛料导致“假、硬、无光泽”的问题。

- 工序还原:邀请老艺人梳理“选毛-分拣-去杂-编织-造型-染色-整烫”等30余道核心工序,用文字、影像、三维建模等方式留存技艺细节,拴纲子”步骤中,将毛发按“三层九股”编织在纱网底布上,需确保毛根均匀、毛尖外翻,形成自然的“流水状”垂感。

- 工具保护:传承传统编织工具(如牛角钩针、竹制毛刷、铜制烫发钳)的制作技艺,避免因工具替代导致工艺变形。

需推动传统工艺与现代技术适度结合:在染色环节,可引入环保植物染料固色技术,增强色彩的耐久性;在造型环节,用低温热定型替代传统高温熨烫,减少对毛发纤维的损伤,但需明确,任何技术改良均以“不改变传统材质与核心工序”为前提,避免过度现代化导致技艺本真性丧失。

规范日常使用与保养,延长髯口使用寿命

髯口在舞台使用中频繁经历佩戴、甩动、汗水浸染等过程,科学的使用与保养是延长其寿命的关键,不同材质、样式的髯口需差异化管理,具体可参考以下规范:

| 髯口类型 | 使用注意事项 | 清洁方法 | 存放环境 |

|---|---|---|---|

| 天然毛料髯口(如马尾、牦牛毛) | 佩戴前在发网底布处均匀涂抹少量羊毛脂,增强毛发柔韧性;避免与油彩、化妆品直接接触,防止毛结;甩动时控制力度,避免根部纱网撕裂。 | 汗渍后用软毛刷蘸取清水,顺着毛向轻刷根部,晾干时用毛巾包裹吸水,悬挂于阴凉通风处,避免阳光直射导致褪色。 | 存放于防潮箱内,内置樟脑丸防虫,定期(每月一次)取出通风,用毛刷轻拂去尘。 |

| 混合材质髯口(天然毛+化纤) | 化纤部分易产生静电,佩戴前用抗静电喷雾轻喷毛发;避免高温环境(如暖气旁),防止化纤变形。 | 局部污渍用湿毛巾拧干后轻擦,整体清洁用30℃温水加中性洗涤剂浸泡5分钟,手揉轻洗,勿用力拧干。 | 悬挂存放,避免挤压,化纤部分需定期用梳子梳理保持蓬松。 |

| 戏曲道具专用髯口(如武将髯口) | 因动作幅度大,需在根部加固双层纱网,佩戴时用发夹固定于鬓角,避免甩动时脱落。 | 表面灰尘用吹风机冷风档吹拂,顽固污渍用橡皮擦轻擦,避免水洗导致底布开胶。 | 单独存放于硬质盒内,盒内填充海绵固定形状,避免与其他道具挤压。 |

剧团需建立“一人一髯”的专属管理制度,为演员配备个人髯口收纳盒,避免交叉使用导致细菌滋生;新髯口在使用前需“预养”——用温水浸泡后自然晾干,使其毛发充分舒展,减少舞台使用中的掉毛问题。

建立修复与抢救机制,抢救濒危髯口文物

对于老旧、损坏的髯口,尤其是具有历史价值的“文物级髯口”(如清代老生黑髯、民国时期红髯),需建立专业的修复抢救体系,修复原则遵循“修旧如旧,最小干预”:

- 损伤评估:通过显微镜观察毛发纤维断裂情况、底布腐朽程度,判断修复优先级(如根部纱网破损需优先加固,毛发脱落需补织)。

- 材料匹配:补织毛发需选用与原件同材质、同色批次的天然毛,例如清代黑髯需用陈年牦牛黑毛,通过植物染料染色,确保新补部分与原件色泽、光泽一致。

- 技艺复原:采用传统“补织法”,在破损处用钩针将新毛发逐股编织入原纱网,接口处用天然胶水(如鱼鳔胶)固定,避免现代化学胶水腐蚀底布。

针对严重腐朽的底布,需用同材质棉纱网手工复制,再将原毛发迁移至新底布,这一过程需由经验丰富的修复师操作,确保毛发排列方向与原件一致,建立“髯口数字档案库”,对每件文物级髯口进行3D扫描、材质成分检测、历史溯源记录,为后续修复与研究提供数据支持。

推动活态传承与文化推广,增强保护内生动力

髯口的保护不仅是技艺与实物的留存,更需要通过活态传承让其融入当代文化生态,需完善传承人培养机制:在戏曲院校开设“戏曲服饰制作”专业,邀请髯口制作技艺非遗传承人授课,将“选毛-编织-染色”等核心工序纳入实践课程;支持剧团与职业院校合作建立“大师工作室”,通过“师带徒”模式培养青年传承人,给予传承人政策补贴与创作自由,鼓励其结合当代审美研发创新样式(如改良版“短髯”适应现代舞台节奏)。

需拓展文化传播渠道:在博物馆、美术馆举办“戏曲髯口艺术展”,通过实物展示、技艺演示、互动体验(如让观众尝试编织简易髯口),让观众了解其文化内涵;利用短视频平台发布“髯口制作24小时”“一根毛发的旅程”等系列内容,吸引年轻群体关注;开发髯口主题文创产品(如迷你髯口书签、毛绒玩具),让传统文化符号走进日常生活,可借鉴“京剧进校园”经验,在中小学开设戏曲服饰体验课,让孩子们通过绘制髯口、模仿甩髯动作,感受传统艺术的魅力。

相关问答FAQs

Q1:普通观众如何参与戏曲髯口的保护?

A1:普通观众可通过“认知-尊重-传播”三步参与保护:通过展览、纪录片、戏曲演出等渠道了解髯口的历史与工艺,认知其文化价值;观剧时遵守剧场规定,不随意触摸、拆卸舞台道具,尊重演员的劳动成果;通过社交媒体分享髯口相关知识,支持购买非遗文创产品,为髯口技艺的传承营造社会氛围。

Q2:现代科技能否帮助保护传统髯口?如何平衡科技与传统的关系?

A2:现代科技能在多个层面助力髯口保护:用3D扫描技术建立髯口数字模型,实现永久保存与虚拟展示;用纳米材料处理技术增强天然毛料的防潮防霉性能,延长使用寿命;用显微镜分析毛发成分,为文物修复提供科学依据,但科技应用需坚守“传统为体、科技为用”原则,核心工艺(如手工编织、植物染色)必须保持原真性,科技仅作为辅助手段,避免因过度依赖技术导致传统技艺的异化与流失。