山西地方戏曲是中国戏曲文化宝库中的重要组成部分,以其悠久的历史、丰富的剧种、独特的艺术风格和深厚的文化底蕴,被誉为“戏曲大省”,从宋元时期的萌芽到明清时期的繁荣,再到近现代的传承发展,山西戏曲始终与这片土地的历史脉络、民俗风情紧密相连,成为承载三晋文化的重要载体。

山西戏曲的“大”,首先体现在剧种数量的丰富性上,据不完全统计,山西现存的地方戏曲剧种达39个,其中既有影响深远的“四大梆子”——晋剧(中路梆子)、蒲剧(蒲州梆子)、北路梆子、上党梆子,也有罗罗腔、耍孩儿、碗碗腔、二人台等各具特色的小剧种,这些剧种遍布山西各地,从晋南到晋北,从河东到上党,形成了“一地一戏、一戏一韵”的多元格局,流行于晋南的蒲剧,距今已有500多年历史,以“慷慨激越、粗犷豪放”著称,被誉为“梆子腔鼻祖”;而盛行于晋东南的上党梆子,则因唱腔高亢、表演火爆,带有鲜明的山区文化特色;晋剧作为山西最具代表性的剧种,以其婉转的唱腔、细腻的表演,成为中北部地区民众最喜爱的艺术形式之一。

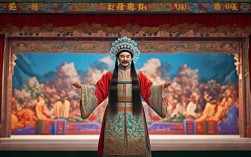

山西戏曲的“大”,还体现在其艺术表现力的丰富性上,各剧种在唱腔、表演、音乐、服饰等方面各具千秋,共同构成了山西戏曲的独特艺术体系,在唱腔上,“四大梆子”均以梆子为主要伴奏乐器,但旋律风格迥异:晋剧唱腔流畅华丽,善于表达细腻情感;蒲剧唱腔高亢激越,充满山陕梆子的原始韵味;北路梆子唱腔苍凉悲壮,多表现历史题材的厚重感;上党梆子则融合了梆子、昆曲、卷戏等多种声腔,唱腔丰富多变,在表演上,山西戏曲注重“唱、念、做、打”的有机结合,既有文戏的细腻婉转,也有武戏的火爆激烈,蒲剧的“帽翅功”“翎子功”堪称一绝,演员通过细微的头部动作展现人物内心;晋剧的“水袖功”则讲究“含、沉、冲、扬”,将水袖的运用与情感表达完美结合,在音乐伴奏上,除梆子外,板胡、二胡、笛子、唢呐等乐器各司其职,形成了独特的“文武场”伴奏体系,为戏曲表演增添了强烈的艺术感染力。

山西戏曲的“大”更体现在其深厚的文化内涵上,传统剧目多取材于历史故事、民间传说和古典文学,如《打金枝》《窦娥冤》《薛刚反唐》《三上轿》等,不仅展现了山西的历史变迁和社会风貌,更传递了忠孝节义、惩恶扬善等传统价值观,这些剧目既是艺术作品,也是历史教材,让民众在欣赏戏曲的同时,潜移默化地接受文化熏陶,山西戏曲与民俗活动密不可分,逢年过节、婚丧嫁娶、庙会庆典,常常能看到戏曲表演的身影,成为民俗生活中不可或缺的一部分,晋南地区的“社火”活动中,蒲剧表演是重要环节;晋北农村的“闹元宵”,则少不了二人台的助兴,戏曲已成为连接民众情感、传承民俗文化的重要纽带。

为更直观展示山西主要地方戏曲剧种的特点,以下为部分代表性剧种概况:

| 剧种名称 | 形成时期 | 流行区域 | 代表剧目 | 艺术特点 |

|---|---|---|---|---|

| 晋剧 | 清代中期 | 山西中北部及内蒙古、陕西部分地区 | 《打金枝》《富贵图》 | 唱腔婉转细腻,表演朴实,文戏见长 |

| 蒲剧 | 明代 | 晋南及陕西、河南、甘肃部分地区 | 《窦娥冤》《薛刚反唐》 | 唱腔高亢激越,表演火爆,武戏突出 |

| 北路梆子 | 清代中后期 | 晋北及河北张家口、内蒙古呼和浩特 | 《王宝钏》《金水桥》 | 唱腔苍凉悲壮,板式多变,善演历史正剧 |

| 上党梆子 | 清代早期 | 晋东南(长治、晋城) | 《三上轿》《闯幽州》 | 唱腔高亢豪放,融合多声腔,表演富有地方特色 |

近年来,随着国家对传统文化的重视,山西地方戏曲的保护与传承工作取得显著成效,通过非遗申报、进校园、新编剧目创作、新媒体传播等方式,古老的山西戏曲正焕发出新的生机,从乡村戏台到城市剧院,从电视屏幕到网络平台,山西戏曲以其独特的魅力,继续书写着“戏曲大省”的精彩篇章。

相关问答FAQs

Q1:山西地方戏曲中,哪个剧种被称为“梆子腔鼻祖”?

A1:蒲剧(蒲州梆子)被誉为“梆子腔鼻祖”,形成于明代晋南地区,其高亢激越的唱腔和表演风格,对北方梆子腔系(如秦腔、豫剧、河北梆子等)的形成产生了深远影响,至今已有500多年历史,是山西现存最古老的梆子剧种之一。

Q2:山西地方戏曲如何与现代生活结合,吸引年轻观众?

A2:山西地方戏曲通过多种方式与现代生活结合:一是创作新编现代戏,将乡村振兴、抗疫故事等现实题材融入戏曲,增强时代感;二是利用短视频、直播等新媒体平台,通过戏曲片段教学、经典唱段翻唱等形式扩大传播;三是开展“戏曲进校园”活动,让学生体验戏曲表演,培养年轻受众;四是推动文旅融合,在景区、民宿等地开展戏曲演出,让游客在体验传统文化的同时感受戏曲魅力。