山东省单县豫剧团是扎根于鲁西南平原的一支重要戏曲艺术力量,自成立以来,始终以传承和弘扬豫剧文化为己任,将中原戏曲的豪迈与鲁西南地区的乡土风情深度融合,成为当地群众文化生活不可或缺的精神纽带,剧团起源于20世纪50年代初,前身是由单县周边多个民间戏曲班社整合而成,历经七十余载发展,从最初的露天搭台演出到拥有专业剧场、成熟创作团队的县级重点院团,不仅见证了地方戏曲的兴衰变迁,更在时代浪潮中探索出传统艺术与现代生活兼容并进的发展路径。

在历史沿革中,单县豫剧团的发展脉络清晰可循,20世纪50至60年代,剧团以排演传统戏为主,《花木兰》《穆桂英挂帅》等经典剧目频繁亮相乡村戏台,演员们通过“走乡串户”的演出方式,将豫剧魅力送至田间地头;70至80年代,响应“文艺为人民服务”的号召,剧团创排了《小二黑结婚》《李双双》等现代戏,将时代主题融入戏曲表演,唱词中融入鲁西南方言,唱腔借鉴山东梆子的高亢,形成独特的地域风格;90年代至今,在市场经济冲击下,剧团通过“精品剧目+惠民演出”双轮驱动,既保留《三哭殿》《秦香莲》等传统骨子老戏,又创作了《单县红嫂》《黄河岸边》等反映新时代乡村振兴、基层治理的现实题材作品,实现了艺术性与时代性的统一。

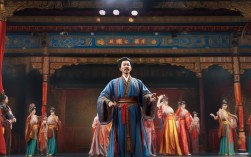

剧团的表演艺术特色鲜明,集中体现在“唱、念、做、打”的融合创新上,唱腔方面,以豫剧“祥符调”“豫东调”为基础,吸收鲁民间小调的婉转,形成“高亢不噪、质朴细腻”的独特风格,如经典剧目《朝阳沟》中“银环上山”的唱段,既保留了豫剧的酣畅淋漓,又融入了鲁西南方言的咬字特点,让当地观众倍感亲切,表演上,演员们注重“以情带戏”,如在《花木兰》中,通过“趟马”“打出手”等程式化动作,结合面部表情的细腻变化,塑造出木兰从闺阁少女到巾帼英雄的成长轨迹;武戏方面,借鉴京剧的“翻跌”技巧与山东梆子的“武打套式”,打造出《穆桂英大破天门阵》等震撼人心的武戏场面,近年来,剧团还尝试将现代舞美技术融入传统剧目,如在《黄河岸边》中运用LED屏呈现黄河奔腾的动态场景,增强了舞台的视觉冲击力。

单县豫剧团的剧目体系丰富多元,涵盖传统戏、新编历史戏和现代戏三大类,传统戏以经典豫剧为主,如《七品芝麻官》《五女拜寿》等,通过“老戏新演”赋予经典作品新的生命力;新编历史戏如《单县英雄传》,以单县历史人物为原型,讲述明清时期地方名士保家卫国的故事,既弘扬了传统文化,又增强了观众的文化认同;现代戏则紧扣时代脉搏,如《乡村振兴新曲》以脱贫攻坚为背景,通过农民合作社、电商助农等情节,展现新时代农村的巨变,唱词中融入“直播带货”“美丽乡村”等现代元素,引发年轻观众的共鸣,据统计,剧团现有保留剧目60余部,年均演出200余场,服务观众超10万人次。

在社会影响层面,单县豫剧团不仅是文化传播者,更是乡村文化振兴的推动者,剧团连续多年参与“送戏下乡”“文化惠民”工程,年均深入乡镇、社区演出150余场,覆盖全县18个乡镇(街道);2018年,剧团被山东省文化和旅游厅评为“省级非物质文化遗产保护单位”,其“鲁西南豫剧表演技艺”被列入省级非遗名录;剧团还积极开展“戏曲进校园”活动,与单县中小学合作开设豫剧兴趣班,培养青少年对传统戏曲的兴趣,累计培养学员500余人,为豫剧传承注入了新鲜血液。

面对新时代的机遇与挑战,单县豫剧团正积极探索“传统+现代”的发展路径:加强青年演员培养,通过“师带徒”机制与专业院校合作,解决人才断层问题;拓展演出渠道,与短视频平台合作推出“豫剧小课堂”系列短视频,累计播放量超500万次,让更多人了解豫剧文化,剧团将继续扎根基层,以戏育人,以艺传情,让鲁西南的豫剧之花在新时代绽放出更加绚丽的光彩。

相关问答FAQs

Q1:单县豫剧团的表演风格与河南本土豫剧的主要区别是什么?

A1:单县豫剧团虽属豫剧体系,但受鲁西南地域文化影响,形成了鲜明的“地方化”特征,在唱腔上,河南本土豫剧以“常派”“陈派”等流派为主,风格华丽细腻、韵味悠长;而单县豫剧融入了鲁西南方言的直白与山东梆子的“硬口”特点,唱腔更显质朴明快,节奏感更强,表演中,剧团常借鉴鲁南民间舞蹈的动作元素,如“踩寸子”“跑驴”等,使身段更具乡土气息;剧目内容也更侧重反映鲁西南地区的生活故事,贴近当地观众的情感体验,形成了“豫剧为体、鲁西南为魂”的独特风格。

Q2:单县豫剧团如何应对年轻观众减少的挑战?

A2:为吸引年轻群体,单县豫剧团从多方面创新:一是“内容年轻化”,将流行元素融入传统剧目,如在《青春圆舞曲》等新创现代戏中加入音乐、舞蹈等跨界表演,唱词采用“半白半韵”的方式,贴近年轻人的语言习惯;二是“形式现代化”,通过短视频平台发布“戏曲片段”“幕后花絮”,用年轻化的剪辑手法展现演员日常,累计吸引粉丝超10万;三是“传播场景化”,与景区、商场合作开展“快闪戏曲”活动,在年轻人聚集的场所进行小型演出,降低戏曲欣赏门槛;四是“教育常态化”,在校园开设豫剧社团,通过互动体验让学生感受戏曲魅力,培养潜在观众群体,这些举措有效提升了豫剧在年轻群体中的认知度和喜爱度。