戏曲百寿图是中国传统戏曲文化与“寿”文化深度融合的艺术结晶,它以戏曲为载体,通过剧目、角色、服饰、纹样等多元元素,构建起一套象征长寿、吉祥与和谐的文化符号体系,在中国传统文化中,“寿”不仅是生命长度的追求,更是生命质量的升华,而戏曲作为“活态传承”的艺术形式,将抽象的“寿”文化具象化为可听、可见、可感的舞台呈现,成为中国人精神世界里不可或缺的生命礼赞。

历史渊源与民俗根基

戏曲百寿图的起源可追溯至古代祭祀与寿宴习俗,早在先秦时期,“寿”文化便与乐舞结合,《诗经·豳风·七月》中“为此春酒,以介眉寿”记载了以酒祭寿的仪式;汉代百戏中融合了杂技、歌舞,常在宫廷寿宴上演《东海黄公》等寓意驱邪延年的节目;唐宋时期,戏曲雏形形成,寿诞时搬演“寿戏”成为民间风尚,如南宋《武林旧事》提到“衙前乐”在寿宴上演《寿星像》《添筹》等剧目,直接以“寿”为戏核,明清是戏曲鼎盛期,寿戏题材进一步丰富,《牡丹亭》中“杜丽娘还魂”暗含生命轮回,《长生殿》以唐明皇与杨贵妃的爱情隐喻“长生”,而《蟠桃会》《麻姑献寿》等专门以“祝寿”为主题的剧目更成为经典,戏曲百寿图的文化体系由此定型。

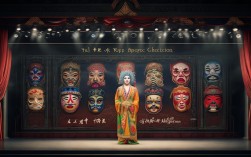

民俗活动中,戏曲百寿图不仅是舞台表演,更是空间装饰,旧时祝寿时,人们会将戏曲中“寿星”“八仙”“麻姑”等角色的形象绘制成中堂、屏风,或以刺绣、木雕融入服饰、家具,如寿衣上绣“八仙过海”纹样,寿桃形糕点模刻戏曲脸谱,让“寿”文化通过戏曲符号渗透到生活的方方面面,这种“戏寿相融”的习俗,既满足了人们对长寿的祈愿,又推动了戏曲艺术的普及。

艺术表现与舞台呈现

戏曲百寿图的艺术表现是多元立体的,涵盖剧目内容、角色塑造、舞台美术等多个维度,形成“戏中有寿,寿中有戏”的独特美学。

剧目主题是戏曲百寿图的核心载体,传统寿戏多取材于神话传说与历史故事,如《蟠桃会》演绎王母娘娘设蟠桃宴,八仙献寿庆贺;《麻姑献寿》则以麻姑在蔡经家“掷米成珠”“以药酿酒”的典故,象征“东海三为桑田”的永恒;《打金枝》中郭子仪七子八婿祝寿,展现“福禄寿全”的家族和谐;《白蛇传·水漫金山》虽以爱情为主线,但“借寿”情节(白素贞为救许仙盗取灵芝草)暗含“舍身延寿”的伦理观,这些剧目通过“献寿”“祝寿”“延寿”等情节,将“寿”从个体祈愿升华为对自然、社会、生命的敬畏。

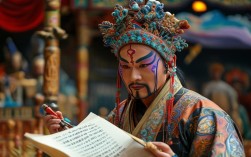

角色形象是戏曲百寿图的视觉符号,寿星(南极仙翁)是经典祝寿角色,其形象为高额、白须、手持拐杖、背负寿桃,服饰以红、黄为主色,象征吉祥;《麻姑献寿》中麻姑的“仙女装束”(云肩、玉佩)与“掷米”动作,寓意“福寿绵长”;八仙作为寿戏常客,各持法器(如吕洞宾的宝剑、张果老的渔鼓),既代表“八仙庆寿”的圆满,又暗合“八”与“发”的谐音,强化吉祥寓意,生旦净末丑各行当均可参与寿戏,如老生扮演的寿星庄重慈祥,花旦扮演的麻姑灵动飘逸,净角扮演的钟馗(驱邪护寿)威严刚猛,形成“各行当共祝寿”的舞台奇观。

舞台美术将“寿”文化转化为具象元素,服饰纹样上,寿字纹、云纹、回纹常出现在戏衣领口、袖口,如“十团寿纹蟒袍”为帝王祝寿专用;道具中,寿桃(以绸缎或彩纸制成)、蟠桃、灵芝、如意的造型夸张醒目,成为舞台焦点;布景设计则多采用“松鹤延年”“五福捧寿”等图案,背景悬挂“寿”字中堂,搭配灯笼、彩绸等装饰,营造出“红红火火、福寿双全”的喜庆氛围,不同剧种对舞台美术的诠释各有特色:京剧的“写实性”布景强调仪式感,昆曲的“写意性”布景则留白更多,如《长生殿》中“霓裳羽衣舞”以飘带象征仙气,让观众在虚实相生中感受“寿”的意境。

以下为经典寿戏剧目及其核心元素示例:

| 剧目名称 | 主要角色 | 核心象征 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 《蟠桃会》 | 王母、八仙、寿星 | 仙桃、法器、仙境 | 神话色彩浓,群舞场面宏大 |

| 《麻姑献寿》 | 麻姑、蔡经、王母 | 掷米成珠、灵芝酒 | 唱腔婉转,动作细腻 |

| 《打金枝》 | 郭子仪、沈后、唐代宗 | 家族和睦、君臣和谐 | 对白生活化,展现世俗寿庆 |

| 《白蛇传·借寿》 | 白素贞、许仙、南极仙翁 | 舍身取药、生命传承 | 情节跌宕,凸显“寿”的伦理价值 |

文化符号与精神内涵

戏曲百寿图的文化内核,是中国人对“生命”的独特理解,它不仅是“长寿”的象征,更融合了“福、禄、寿、喜、财”的多元价值,体现“天人合一”的哲学思想。

从伦理层面看,戏曲百寿图强调“孝道”与“家族延续”,传统寿戏中,子女为父母祝寿是核心情节,如《打金枝》中郭子仪寿诞,唐代宗携沈后亲临,子女拜寿,展现“百善孝为先”的伦理观;《杨家将·天门阵》中佘太君百岁挂帅,既是对长寿的礼赞,更是对“家国同构”精神的诠释,这种“寿”文化通过戏曲传播,强化了家族凝聚力与社会秩序。

从哲学层面看,戏曲百寿图体现“自然与人文的和谐”,寿戏多取材于自然意象:松(傲霜不凋)、鹤(长寿仙禽)、桃(蟠桃三千年一结果)、灵芝(仙草),这些元素在舞台上被艺术化呈现,如《麻姑献寿》中“东海三为桑田”的唱词,暗合“沧海桑田”的自然变迁,传递“生命顺应天道”的智慧。“寿”并非单纯追求个体长生,而是与“德”结合,如《蟠桃会》中八仙因“积德行善”方能赴宴,体现“德者寿”的儒家思想。

从审美层面看,戏曲百寿图形成“喜庆而不俗艳、庄重而不呆板”的独特美学,舞台色彩以红、黄、金为主,既符合民间“红为喜、黄为贵”的审美习惯,又通过戏曲的“程式化”表演(如寿星的“捋须”动作、麻姑的“云手”舞姿)赋予动态美感,让观众在视觉与听觉的双重享受中感受“寿”文化的温度。

当代传承与创新实践

在现代社会,戏曲百寿图作为非物质文化遗产,面临着传承与创新的挑战,传统寿戏因题材老旧、节奏缓慢,逐渐远离年轻观众;文旅融合、数字技术的发展为其注入新活力。

在非遗保护领域,各地戏曲院团通过“活态传承”延续寿戏经典:梅兰芳曾主演的《麻姑献寿》成为京剧保留剧目,程派传人张火丁复排此剧时,在唱腔中融入现代音乐元素,吸引年轻观众;福建莆仙戏《目连救母》中的“刘氏出嫁”片段,保留了宋代寿戏的“傩舞”元素,被列入国家级非遗名录,在文旅融合中,戏曲百寿图成为文化IP:苏州园林“留园”举办“戏曲寿文化节”,将《蟠桃会》搬上园林舞台,游客可穿戏服、画寿星脸谱;河南开封“清明上河园”推出“八仙庆寿”沉浸式演出,通过AR技术再现“仙境”,让观众“入戏”体验祝寿习俗。

数字技术则为戏曲百寿图插上“云端翅膀”:抖音、B站等平台开设“戏曲寿戏”专题,短视频博主用“国潮”方式演绎《麻姑献寿》,如变装视频“麻姑的一天”,播放量超千万;故宫博物院推出“数字戏曲博物馆”,3D展示清代寿戏戏衣纹样,观众可在线“拆解”寿桃刺绣工艺,这些创新实践,让戏曲百寿图从“舞台”走向“生活”,从“传统”走向“现代”,成为连接古今的文化纽带。

相关问答FAQs

Q1:戏曲百寿图中的“百寿”是否真的指一百种与“寿”相关的戏曲元素?

A1:并非如此。“百寿”中的“百”是虚指,象征“多样”“丰富”,而非具体数量,它涵盖与“寿”相关的戏曲剧目(如《蟠桃会》《麻姑献寿》等)、角色形象(如寿星、八仙、麻姑等)、舞台元素(如寿桃、灵芝、寿字纹等)、文化内涵(如长寿伦理、自然哲学等)等多元内容,旨在体现“寿”文化的广博与深厚,类似于“百福图”“百寿字”中的“百”,是传统文化中“以数喻多”的修辞手法。

Q2:当代年轻人对戏曲百寿图的兴趣较低,如何通过创新推动其年轻化传播?

A2:推动戏曲百寿图的年轻化传播,需从“内容重构”“形式创新”“场景拓展”三方面入手:一是内容上,将传统寿戏与现代价值观结合,如改编《白蛇传·借寿》为“生命守护”主题,融入环保、亲情等现代议题;二是形式上,融合流行文化元素,如将《麻姑献寿》唱腔改编为“戏歌”,搭配街舞、国风舞蹈,或开发“寿星表情包”“八仙盲盒”等文创产品;三是场景上,打破剧场限制,在音乐节、脱口秀舞台、短视频平台中植入寿戏片段,如邀请戏曲演员与说唱歌手合作“寿戏remix”,让年轻人以轻松方式接触戏曲百寿图,感受传统文化的魅力。