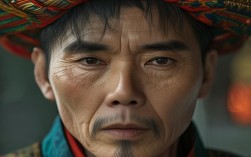

星期戏曲广播会作为浙江地区具有深厚历史底蕴的文化品牌,自创办以来始终以“传播戏曲艺术,传承经典文化”为宗旨,而婺剧作为其核心播放内容之一,承载着浙江中南部地区数百年的戏曲记忆,通过电波这一媒介,高亢激越的婺唱走进了田间地头、城市巷陌,成为几代人共同的听觉盛宴,也让这一国家级非物质文化遗产在新时代焕发出持久生命力。

婺剧,俗称“金华戏”,发源于古婺州(今金华地区),明末清初在徽剧、昆曲、乱弹、滩簧等多种声腔融合的基础上逐渐形成,至今已有四百余年历史,它以“徽剧的嫡派嫡派”自居,广泛流传于金华、丽水、衢州等地,并辐射赣东、闽北,是浙江最具代表性的地方剧种之一,2008年,婺剧被列入国家级非物质文化遗产名录,其“文戏武唱、武戏文唱”的独特风格,以及“唱念做打、歌舞并重”的表演体系,构成了中国戏曲版图中极具辨识度的文化符号。

婺剧的艺术特色:六大声腔与多元表演

婺剧最显著的艺术特征在于其“多声腔融合”的体制,集高腔、昆腔、乱弹、徽戏、滩簧、时调六大声腔于一体,堪称中国地方戏曲的“声腔博物馆”,每种声腔都有其独特的起源与音乐风格,共同构成了婺剧丰富多元的艺术风貌。

高腔是婺剧最古老的声腔,源于明代弋阳腔,其特点是“一唱众和、锣助节拍”,演员演唱时句尾常有帮腔,音乐高亢激越,善于表现悲壮、豪放的情绪,代表剧目有《槐荫记》《拜月记》等,槐荫记》中“董永遇仙”的唱段,通过高腔的拖腔与帮腔,将神话故事的奇幻感与人物情感的真挚感展现得淋漓尽致。

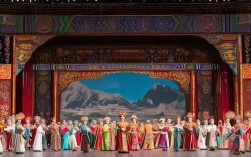

昆腔直接传入自江苏昆山,在婺剧中被称为“草昆”,唱腔婉转典雅,注重字正腔圆,多表现才子佳人、宫廷生活的题材,传统剧目《牡丹亭·游园惊梦》的选段,经由婺剧演员演绎,既有昆曲的细腻婉约,又融入了金华地方语言的韵味,别具一格。

乱弹是婺剧的主干声腔,源于清代陕西的“同州梆子”,后与本地音乐结合,形成“正乱弹”“反乱弹”两种板式,音乐火爆热烈,节奏鲜明,擅长表现战争、武打等激烈场面,代表剧目《僧尼会》中,小和尚本明与尼姑色空的对手戏,通过乱弹的快板与流水板,将人物俏皮诙谐的性格与喜剧冲突展现得生动有趣。

徽戏即徽剧,清代中叶随徽商传入金华,唱腔苍劲古朴,以“西皮”“二黄”为主,多表现历史演义、英雄传奇,剧目如《水淹七军》中关羽的唱段,徽戏的“靠腔”与高腔的激昂结合,塑造了关羽忠义勇猛的形象。

滩簧和时调则源于民间小调,滩簧轻松活泼,多表现生活情趣,如《卖胭脂》中王汉喜与张妈妈的对手戏,唱腔口语化,充满生活气息;时调是近代吸收的时兴小调,旋律贴近现代审美,为传统剧目注入了新的活力。

| 声腔类型 | 起源 | 音乐特点 | 代表作品 |

|---|---|---|---|

| 高腔 | 明代弋阳腔 | 一唱众和、锣鼓助节,高亢激越 | 《槐荫记》《拜月记》 |

| 昆腔 | 江苏昆山 | 婉转典雅、字正腔圆 | 《牡丹亭·游园惊梦》 |

| 乱弹 | 清代同州梆子 | 板式鲜明、火爆热烈 | 《僧尼会》《断桥》 |

| 徽戏 | 清代徽剧 | 苍劲古朴、以西皮二黄为主 | 《水淹七军》《花木兰》 |

| 滩簧 | 民间小调 | 轻松活泼、口语化 | 《卖胭脂》《借亲配》 |

| 时调 | 近代时兴小调 | 旋律明快、贴近生活 | 《打金枝》《柜中缘》 |

在表演上,婺剧素有“武戏活化石”之称,其武打技巧融合了武术、杂技等元素,如“变脸”“吐火”“滚灯”“跌扑”等特技,惊险刺激,极具观赏性,文戏则注重“唱做并重”,通过细腻的身段、眼神与唱腔刻画人物内心,如《断桥》中白素贞的“哭板”,结合水袖功与颤抖的唱腔,将爱恨交织的情感推向高潮。

星期戏曲广播会:婺剧传播的“空中舞台”

星期戏曲广播会的历史可追溯至20世纪50年代,由浙江人民广播电台创办,初期以“每周一剧”的形式播出,后逐渐发展为集剧目播放、名家访谈、戏曲知识普及于一体的综合性戏曲栏目,作为婺剧传播的重要载体,广播会凭借“声音的艺术”打破了时空限制,让偏远山区的农民、城市里的工人、校园里的学生都能通过收音机接触到纯正的婺剧。

在广播会的黄金年代,节目组常常邀请金华婺剧团、浙江婺剧团等知名院团的演员进直播间,现场演唱经典选段,或录制完整剧目播出,著名婺剧表演艺术家陈美兰演唱的《断桥》选段,“小青妹且慢举龙泉宝剑”一句,通过广播的电波,传递出白素贞的哀婉与坚贞,成为无数听众心中的“永恒经典”,主持人还会在节目中穿插讲解,如介绍高腔的“帮腔”如何表现群体情感,乱弹的“快板”如何渲染紧张气氛,让听众在欣赏艺术的同时,深入了解婺剧的文化内涵。

对于老一辈听众而言,星期戏曲广播会不仅是娱乐,更是情感的寄托,许多农民在田间劳作时,会带着收音机听婺剧;城市里的家庭在周末围坐在一起,收听广播会的“婺剧专场”,成为几代人的共同记忆,正如一位金华听众所说:“那时候没有电视,更没有手机,星期天下午听广播会里的婺剧,就像过年一样热闹。”

传承与创新:让婺剧在新时代“声”入人心

随着时代发展,星期戏曲广播会也在不断探索创新,在互联网时代,节目组将传统广播与新媒体结合,在微信公众号、喜马拉雅等平台推出“婺剧经典回放”“名家访谈”专栏,让年轻听众通过手机就能收听老唱片、学唱婺剧选段,广播会联合婺剧团开展“戏曲进校园”活动,通过直播形式让学生们近距离感受婺剧的魅力,培养新一代观众。

在剧目创作上,婺剧也积极拥抱现代生活,近年来,浙江婘剧团创排了现代婺剧《信仰的味道》,讲述《共产党宣言》首个中译本译者陈望道的故事,将传统婺剧声腔与现代音乐、话剧元素结合,既保留了婺剧的“根”,又注入了时代精神,该剧通过星期戏曲广播会播出后,引发热烈反响,让更多年轻人认识到:婺剧不仅是“老古董”,更是可以讲述当代故事的“活艺术”。

婺剧的传承离不开老一辈艺术家的坚守,如国家级非遗传承人物郑兰香,从艺六十余年,致力于婺剧乱腔的传承与教学,她通过广播会、讲座等形式,将自己的表演经验传授给年轻演员,让婺剧的“魂”得以延续,而年轻一代演员如杨霞云、楼胜等,则在继承传统的基础上,尝试将流行音乐、舞蹈融入表演,吸引更多年轻观众关注婺剧。

相关问答FAQs

Q1:星期戏曲广播会为什么能长期受到听众喜爱?

A:星期戏曲广播会的成功在于其“贴近性”与“创新性”的结合,它始终以“服务听众”为宗旨,选择群众喜闻乐见的经典剧目,邀请名家表演,并通过讲解降低欣赏门槛,让不同年龄、不同文化背景的听众都能感受到婺剧的魅力;它与时俱进,从早期的广播直播到后来的网络音频、短视频传播,不断适应媒介环境的变化,让传统艺术在新载体中焕发新生,节目承载了几代人的情感记忆,这种“文化认同感”也是其长久吸引力的关键。

Q2:婺剧的六大声腔中,哪一种最具代表性?为什么?

A:在六大声腔中,高腔被认为是最具代表性的声腔,高腔是婺剧历史最悠久的声腔,源于明代弋阳腔,是婺剧形成的“根基”,其“一唱众和、锣鼓助节”的特点,奠定了婺剧高亢激越的整体风格;高腔剧目丰富,涵盖了神话、历史、生活等多种题材,如《槐荫记》《拜月记》等,都是婺剧的经典保留剧目;高腔的表演难度较高,对演员的嗓音、气息要求严苛,能驾驭高腔的演员往往被视为“台柱子”,因此高腔在婺剧界素有“主腔”之称,最能体现婺剧的艺术精髓。