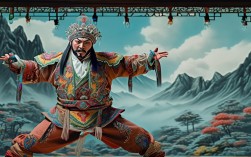

京剧电影《群英会》下集以赤壁之战前夕的智谋交锋为核心,在承袭上集“群英荟萃”的基础上,将戏剧冲突推向高潮,影片通过精妙的镜头语言与京剧程式化表演的融合,生动再现了周瑜设宴、蒋干盗书、黄盖诈降、庞统献连环计等经典桥段,既保留了京剧艺术的精髓,又以电影化的叙事增强了历史厚重感与观赏性。

下集开篇即以“夜宴”场景切入,周瑜在帐中设宴款待蒋干,实则欲借刀杀人,这一段落中,周瑜的唱念做表极富层次:“周瑜年幼登朝纲”的【西皮原板】唱段,既展现其少年得志的意气风发,又通过眼神的凌厉与步伐的急促暗藏杀机;而蒋干则以【摇板】应对,其假意周旋、色厉内荏的神态,在特写镜头下被刻画得入木三分,电影通过分屏镜头与交叉剪辑,将帐内觥筹交错与帐外周瑜暗中部署的紧张氛围交织,形成“明宴暗斗”的戏剧张力,随后的“盗书”情节,蒋干趁醉偷看蔡瑁、张允的书信,电影以俯拍镜头强化其慌乱,又以书信特写与蒋干颤抖的手形成对比,当曹操震怒斩杀蔡张二人时,镜头切换至周瑜在帐中抚掌冷笑,一明一暗间,计谋得逞的快感与战争的残酷形成强烈冲击。

“苦肉计”是下集的情感高潮,黄盖为诈降甘愿受刑,周瑜举杖时的迟疑与决绝,黄盖挨打时的坚毅与隐忍,通过慢镜头与面部特写被放大,当老将脱衣露背,伤痕累累却目光如炬时,京剧的“做功”与电影的“镜头语言”达到完美统一——舞台上的“虚拟”被打电影中的“真实”替代,观众既能感受到黄盖“士为知己者死”的悲壮,又能通过血肉模糊的直观画面体会战争的惨烈,而庞统献连环计的段落,则以“游说”为主线,庞统的【二黄导板】转【回龙】唱段,配合其摇着羽扇、从容穿梭于曹营的镜头,将“智士”形象塑造得飘逸而深沉;曹操翻看连环图时的疑惑与自得,则通过中景镜头与微表情特写,展现其多疑又自负的性格,为后续火攻埋下伏笔。

影片在艺术表现上,既保留了京剧的“四功五法”,又通过电影化创新赋予传统表演新的生命力,借东风”的经典场景,诸葛亮在七星坛上作法的唱段【反二黄】,在电影中以全景镜头展现坛台的巍峨,辅以风云变幻的特效,将舞台上的“虚拟天象”转化为可感的视觉奇观;而诸葛亮手持羽扇、衣袂翻飞的身段,则通过慢镜头与多角度拍摄,凸显其“神机妙算”的超然气质,配乐中京胡、锣鼓点与交响乐的融合,既强化了京剧的韵味,又以恢弘的旋律烘托了千军万马的战争氛围,使传统艺术与现代审美达成平衡。

表格:《群英会》下集核心情节与艺术表现对照

| 情节节点 | 京剧舞台表现特点 | 电影化创新处理 | 效果强化点 |

|---|---|---|---|

| 蒋干盗书 | 虚拟书信、念白交锋为主 | 特写书信内容、交叉剪辑曹操反应 | 强化计谋的紧张感与曹操的多疑 |

| 黄盖苦肉计 | “打黄盖”的程式化动作、虚拟血迹 | 慢镜头展现伤痕、特写面部表情 | 突显忠义精神与战争的残酷性 |

| 庞统献连环计 | 摇扇走圆场、念白说服 | 曹营全景、连环图特写 | 展现智谋的缜密与曹操的决策失误 |

| 诸葛亮借东风 | 坛台虚拟表演、唱腔为主 | 风云特效、多角度身段拍摄 | 塑造“神人”形象,增强神话色彩 |

相关问答FAQs

Q1:京剧电影《群英会》下集与舞台版相比,最大的优势是什么?

A1:最大的优势在于“虚实结合”的叙事突破,舞台版受限于时空,需通过虚拟动作(如“摇马鞭”代骑马)和程式化表演(如“起霸”代整装)来表现情节,而电影版可通过实景搭建、特效镜头(如赤壁火海、风云变幻)和特写镜头(如人物微表情)将“虚”转化为“实”,让观众既能直观感受战争的宏大场面,又能通过细腻的镜头捕捉人物内心,既保留了京剧的写意美学,又增强了故事的真实感与代入感。

Q2:周瑜与诸葛亮的“对戏”在电影中如何突出人物性格差异?

A2:影片通过唱腔、身段与镜头语言的差异化处理,凸显两人性格,周瑜的唱腔以【西皮】为主,节奏明快而锋芒毕露,身段挺拔如松,眼神中常带凌厉(如“三气周瑜”前的冷笑),镜头多采用中近景,突出其“雄才大略却嫉贤妒能”的矛盾;诸葛亮则以【二黄】唱腔为主,舒缓悠远,身段飘逸灵动,眼神深邃如潭,镜头多用全景或仰拍,辅以羽扇、八卦袍等道具,塑造其“运筹帷幄、超然物外”的智者形象,两人的对手戏中,镜头常在两人间快速切换,形成“智斗”的视觉张力,性格对比鲜明而富有层次。