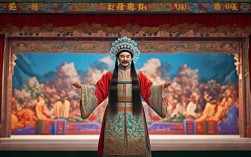

豫剧作为中原文化的瑰宝,以其高亢激越的唱腔、朴实生动的表演和深厚的人文内涵,深受广大观众喜爱,在豫剧的传统剧目体系中,“全场戏八头案”是一组极具代表性的经典剧目集合,它们或取材于历史传奇,或根植于民间故事,通过跌宕起伏的情节、鲜明的人物塑造和独特的艺术表现,成为豫剧艺术传承与发展的重要载体。

豫剧“八头案”的形成与河南地区的历史文化、民俗风情紧密相关,明清时期,河南梆子戏逐渐兴起,在吸收昆曲、秦腔等剧种元素的基础上,结合地方方言和生活气息,形成了独特的艺术风格。“八头案”中的剧目多在清代中后期趋于成熟,由历代民间艺人根据话本、小说、历史事件等改编创作,经过舞台实践的打磨,最终成为豫剧舞台上的常演不衰的经典,这些剧目最初多在庙会、祠堂等场所演出,时长往往长达数小时,需分场分段呈现完整故事,故称“全场戏”,而“八头案”则指其核心情节围绕“八大案件”或“八大主线”展开,具有结构宏大、叙事完整的特点。

“八头案”剧目的题材类型丰富多样,涵盖历史伦理、巾帼英雄、家国情怀、官场讽刺等多个维度,共同构成了豫剧艺术的“百科全书”,从内容上看,既有对忠孝节义的弘扬,如《卷席筒》中张苍苍为替嫂子伸冤甘愿顶罪,展现底层民众的善良与坚韧;也有对家国大义的讴歌,如《花木兰》中“替父从军”的壮举,传递出巾帼不让须眉的家国情怀;还有对贪官污吏的鞭挞,如《七品芝麻官》中唐成智斗诰命夫人,彰显“小官大义”的民间智慧,这些剧目通过真实可感的人物命运,折射出不同时代的社会风貌和民众心理,具有超越时代的艺术感染力。

在艺术表现上,“八头案”充分体现了豫剧“唱、念、做、打”的融合之美,唱腔是豫剧的灵魂,“八头案”剧目根据人物性格和剧情需要,灵活运用豫东调(花旦、小生为主,高亢明快)、豫西调(老生、青衣为主,苍凉深沉)、祥符调(圆润委婉,兼具南北特色)等不同声腔,如《花木兰》中“谁说女子不如男”以豫东调的欢快节奏展现木兰的自信;《秦香莲》中“见皇姑”则以豫西调的悲怆唱腔刻画香莲的绝望,表演上,“八头案”既有穆桂英挂帅的“靠旗功”、花木兰的“刀马旦”武戏,也有秦香莲的“青衣”悲情戏、唐成的“丑角”诙谐戏,通过夸张的台步、精准的水袖功(如《卷席筒》中张苍苍的“甩袖”表现悲愤)、传神的眼神(如《三上轿》中崔金定的“绝望眼神”),塑造出鲜活的人物形象,语言上,“八头案”采用河南方言为基础的舞台语言,既有“中”“恁”等方言词汇,又经过艺术提炼,既接地气又富有韵律,如《七品芝麻官》中唐成的“当官不为民做主,不如回家卖红薯”,以口语化的表达传递出为民请命的决心。

以下是“八头案”部分代表剧目的简要信息:

| 剧目名称 | 题材类型 | 核心冲突 | 经典唱段/桥段 |

|---|---|---|---|

| 《秦香莲》 | 历史伦理 | 陈世美负义,秦香莲告官 | “见皇姑”“抱琵琶” |

| 《穆桂英挂帅》 | 巾帼英雄 | 穆桂英从卸甲到挂帅 | “辕门外三声炮如同雷震”“捧印” |

| 《花木兰》 | 家国情怀 | 花木兰替父从军 | “刘大哥讲话理太偏”“谁说女子不如男” |

| 《七品芝麻官》 | 官场讽刺 | 唐成智斗诰命夫人 | “当官不为民做主,不如回家卖红薯” |

| 《卷席筒》 | 伦理孝道 | 张苍苍蒙冤,青蛇伸冤 | “莫要跪来莫要哭” |

| 《三上轿》 | 爱情忠贞 | 崔金定被迫改嫁,轿中自尽 | “三杯酒祭奠亡夫灵” |

| 《下陈州》 | 清官断案 | 包拯陈州放粮,惩治贪官 | “打龙袍”“铡美案”相关桥段 |

| 《对花枪》 | 英雄传奇 | 罗成与姜桂芝的枪法情缘 | “姜桂荣坐花轿喜气洋洋” |

“八头案”的文化价值不仅在于其艺术成就,更在于它承载着中原文化的精神内核,这些剧目通过生动的故事传递了“忠、孝、节、义”的传统伦理,如《卷席筒》中对孝道的坚守、《花木兰》中对家国的忠诚;同时也批判了负心、贪腐等社会现象,如《秦香莲》对封建官场黑暗的揭露、《七品芝麻官》对权贵专权的反抗,成为民间价值观的重要载体,在当代,“八头案”通过创新改编和现代传播焕发新生:豫剧工作者在保留传统精髓的基础上,融入现代舞台技术、优化剧本结构,如《穆桂英挂帅》的新编版本强化了女性 empowerment 主题;通过进校园、线上直播、短视频等形式,让年轻观众感受“八头案”的艺术魅力,推动这一传统艺术形式在新时代的传承与发展。

FAQs

问:豫剧“八头案”与其他地方戏曲的经典剧目(如京剧“四大名旦”剧目)相比,有哪些独特之处?

答:豫剧“八头案”的独特性主要体现在地域文化烙印和艺术风格上,题材上更侧重中原历史故事和民间传说,如《秦香莲》中的陈世美故事在中原地区流传更广,《花木兰》的替父从军情节也带有北方农耕文化的忠孝底色,唱腔风格上,豫剧以“大腔大调”著称,高亢激越,与京剧的“皮黄腔”细腻婉转形成对比,如豫剧《穆桂英挂帅》的“捧印”唱段,用高亢的豫东调展现英雄气概,更具爆发力,表演上更贴近生活,语言方言化程度高,如《七品芝麻官》中的丑角表演,融入了河南民间说唱的幽默元素,更显质朴生动。

问:普通观众欣赏豫剧“八头案”时,可以从哪些角度入手更容易理解其艺术魅力?

答:普通观众可从“听唱腔、看表演、品故事”三个角度入手,听唱腔:关注不同声腔的特点,如豫东调的明快适合表现欢快剧情,豫西调的深沉适合悲情戏,留意唱词的方言韵味和节奏变化,如“刘大哥讲话理太偏”的口语化表达,感受豫剧唱腔的“接地气”,看表演:注意演员的程式化动作,如水袖功(喜、怒、哀、乐的不同甩法)、台步(旦角的“碎步”,生角的“方步”),以及眼神、表情的细节,如《秦香莲》中“见皇姑”时青衣演员的“含泪带哭”腔,体会人物情绪,品故事:了解剧目背后的历史背景和民间传说,如《下陈州》与包拯陈州放粮的历史事件关联,《卷席筒》中“青蛇伸冤”的奇幻情节,理解故事中蕴含的伦理观念和人文精神,从而更深入地感受“八头案”的文化内涵。