在豫剧艺术的长河中,演员的专场演出往往是对其艺术生涯的集中凝练,而“收岑鹏全场戏豫剧”则不仅是对一场演出的记录,更是对一位豫剧艺术家表演艺术的深度收藏与传承,岑鹏作为当代豫剧舞台上的代表性人物,其专场演出以深厚的传统功底、鲜明的个人风格与创新的舞台呈现,成为豫剧艺术在当代发展的重要注脚,以下将从岑鹏的艺术历程、专场演出的剧目特色、表演艺术解析、以及“收”的文化价值四个维度,展开详细阐述。

岑鹏的艺术历程与专场演出的时代意义

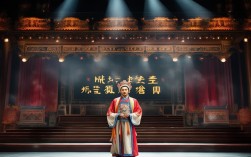

岑鹏的豫剧之路始于对传统的深耕,师承豫剧名家,主攻老生行当,他早期以扎实的唱腔功底和规范的传统表演立足,先后在《三哭殿》《包青天》等经典剧目中塑造了李世民、包拯等深入人心的角色,随着艺术实践的积累,他逐渐在继承唐派(豫剧唐喜成派)艺术精髓的基础上,融入对人物内心世界的现代解读,形成了“唱腔高亢而不失细腻,表演沉稳而富有张力”的个人风格,专场演出作为演员艺术成熟期的标志性呈现,对岑鹏而言,既是对其多年舞台经验的归纳,也是推动豫剧艺术面向当代观众的重要载体。

“收岑鹏全场戏”的核心在于“收”——不仅是录制一场演出的影像,更是对其表演艺术中“传统基因”与“时代审美”融合的系统性保存,在戏曲艺术面临传承挑战的当下,这样的“收”具有抢救性、研究性与传播性三重价值:为后世留下鲜活的表演范本,为戏曲理论研究提供实践案例,更通过影像媒介打破剧场限制,让更多人领略豫剧艺术的魅力。

专场演出的剧目选择与艺术特色

岑鹏的专场演出通常以“经典新绎”与“原创并重”为剧目编排原则,既保留豫剧传统剧目的核心魅力,又通过创新处理赋予其当代生命力,以某次代表性专场为例,演出剧目可分为传统戏、新编历史剧和现代戏三个板块,每个板块都体现了其对豫剧艺术的多元探索。

(一)传统戏:经典的“守正”与“活化”

传统戏板块以《三哭殿》和《血溅乌纱》为代表。《三哭殿》中,岑鹏饰演的唐王李世民,唱腔上延续了唐派“脑后音”的醇厚特点,在“劝妃”一折中,通过“二本腔”与“真声”的转换,展现帝王威严与父子亲情的矛盾;表演上,他突破了传统“帝王戏”的程式化,通过眼神的微妙变化(如对太子李治的失望、对妃嫔的无奈),让人物更具立体感,而《血溅乌纱》中的严天民,则以“水袖功”和“髯口功”见长,在“搜楼”一折中,通过快速的台步与颤抖的髯口,将清官的焦虑与正义感具象化,传统程式被他赋予了强烈的情感冲击力。

(二)新编历史剧:历史的“重构”与“当代诠释”

新编历史剧《焦裕禄》是岑鹏近年来的力作,该剧在尊重历史真实的基础上,聚焦焦裕禄在兰考的“最后一百天”,通过“查风口”“种泡桐”“临终托付”等关键场景,展现其“心中装着全体人民,唯独没有他自己”的公仆情怀,岑鹏在塑造这一角色时,刻意弱化了传统“清官戏”的“高大全”模式,转而用生活化的表演——如布衣草鞋的装扮、沙哑嗓音的运用、与群众对话时的方言俚语——让焦裕禄的形象更贴近当代观众,风雪夜访民”一场,他在零下排练环境中坚持用真声演唱,唱腔中融入了河南梆子的“悲调”元素,将寒风中的颤抖与内心的悲愤融为一体,成为全剧的情感爆发点。

(三)现代戏:现实主义的“深耕”与“突破”

现代戏《乡村书记》则以乡村振兴为背景,塑造了一位带领村民脱贫的基层干部形象,岑鹏在该剧中突破了老生行当的“年龄感”,通过中年演员的沉稳气质,展现了角色从“犹豫”到“坚定”的成长弧光,在“劝阻搬迁”一场中,他采用“对话式”演唱,将传统唱腔的节奏与口语化的表达结合,既保留了豫剧的“韵味”,又让观众感受到贴近生活的真实感。

为更直观呈现剧目特色,以下为岑鹏专场演出剧目及艺术特色简表:

| 剧目类型 | 剧目名称 | 核心表演亮点 | 艺术创新点 |

|---|---|---|---|

| 传统戏 | 《三哭殿》 | “脑后音”唱腔与眼神戏结合,展现帝王矛盾 | 打破程式化,强化人物内心刻画 |

| 传统戏 | 《血溅乌纱》 | 水袖功、髯口功的精准运用 | 传统程式与现代情感表达的融合 |

| 新编历史剧 | 《焦裕禄》 | 布衣造型、沙哑嗓音,生活化表演 | 悲调唱腔融入,弱化“高大全”模式 |

| 现代戏 | 《乡村书记》 | 中年演员气质塑造,对话式演唱 | 传统唱腔口语化,贴近当代观众审美 |

“收岑鹏全场戏”的传承价值与文化意义

“收岑鹏全场戏”的价值远不止于影像留存,更在于其对豫剧艺术传承的多维度贡献。

(一)表演艺术的“活态传承”

戏曲艺术的核心在于“表演”,而表演的精髓往往藏在“细节”中——如一个眼神的流转、一个身段的幅度、一个唱腔的润腔,岑鹏专场演出中,传统戏的“一招一式”与新编戏的“情感层次”通过高清影像被完整记录,为青年演员提供了可观摩、可学习的“活教材”,他在《三哭殿》中“劝妃”时的“抖髯”技巧,并非单纯的程式展示,而是配合唱腔节奏的“微颤”,这种“以技传情”的处理,正是传统表演艺术的精髓所在。

(二)传统与现代的“对话样本”

当代豫剧的传承面临“传统如何现代化”的命题,岑鹏专场演出中的新编历史剧与现代戏,为这一命题提供了实践样本:他在《焦裕禄》中保留豫剧“梆子腔”的激越,同时融入现代音乐的配器手法;在《乡村书记》中,将传统“慢板”的抒情性与现代戏的叙事性结合,既不失豫剧的“根”,又回应了时代的“需”,这种“对话”并非简单的“折中”,而是基于对传统艺术规律的深刻理解后的创新,其经验通过“全场戏”的记录,可为戏曲创作者提供参考。

(三)文化传播的“破圈路径”

传统戏曲的传播常受限于剧场空间,而影像化的“全场戏”则通过电视、网络等媒介,实现了“破圈传播”,岑鹏专场演出中的《焦裕禄》片段在短视频平台上线后,播放量破千万,许多年轻观众留言“第一次看懂豫剧”“被焦裕禄的精神打动”,这种传播不仅扩大了豫剧的受众群体,更让戏曲艺术与当代社会价值产生共鸣,实现了“艺术传播”与“价值引领”的双重效果。

“收岑鹏全场戏豫剧”是对一位艺术家表演艺术的系统性保存,更是对豫剧艺术在当代发展轨迹的深度记录,从传统戏的“守正”到新编戏的“创新”,从舞台表演的“细节雕琢”到文化传播的“破圈探索”,岑鹏的专场演出既展现了豫剧艺术的深厚底蕴,也彰显了其与时俱进的活力,这样的“收”,不仅是对过去的致敬,更是为未来积蓄力量——当影像中的唱腔与身段被后人重新解读,当创新的经验被新一代创作者汲取,豫剧艺术的传承便有了生生不息的底气。

相关问答FAQs

Q1:岑鹏专场演出中的传统剧目,如何在保留经典的同时吸引年轻观众?

A1:岑鹏在传统剧目处理中,注重“传统程式”与“当代情感”的融合,例如在《三哭殿》中,他通过眼神、语气等细节强化李世民的“人性化”一面,而非单纯塑造“帝王威严”;在唱腔上,保留唐派“脑后音”的醇厚,同时调整节奏,让部分唱段更贴近流行音乐的“明快感”,舞台设计上采用简约现代的布景,避免传统戏“过度堆砌”的视觉干扰,并通过多媒体字幕辅助年轻观众理解唱词内容,降低欣赏门槛。

Q2:“收岑鹏全场戏”对豫剧传承的具体意义是什么?

A2:其意义主要体现在三方面:一是“活态传承”,通过高清影像完整记录其表演细节(如身段、唱腔、情感处理),为青年演员提供可学习的范本;二是“经验留存”,尤其是新编戏中“传统与现代结合”的创作经验(如唱腔创新、人物塑造方法),可为戏曲创作者提供参考;三是“传播拓展”,影像化记录打破剧场限制,通过网络、电视等媒介让豫剧触达更广泛受众,尤其是年轻群体,为戏曲传承注入新的活力。