豫剧作为中国戏曲的重要剧种之一,在河南及周边地区有着深厚的群众基础,而虎美玲则是豫剧常派艺术最具代表性的传承人之一,她的唱腔与表演艺术影响了一代又一代的观众,在虎美玲的艺术人生中,丈夫王宽不仅是她生活中的伴侣,更是她艺术道路上的坚定支持者,两人相濡以沫数十载,共同书写了戏曲与家庭的温情故事。

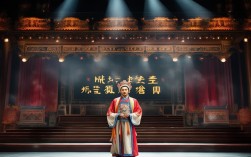

虎美玲1944年出生于河南郑州的一个普通家庭,自幼便展现出对戏曲的浓厚兴趣,9岁时,她考入郑州市人民剧团学员班,师从豫剧大师常香玉,成为常派艺术的嫡传弟子,在常香玉的严格教导下,虎美玲刻苦练功,从基本功到唱腔、身段,无一不倾注心血,常派艺术以“大气磅礴、细腻传神”著称,虎美玲在继承这一风格的基础上,结合自身条件,形成了“刚柔并济、声情并茂”的表演特色,她的嗓音高亢而不失婉约,行腔流畅中蕴含深情,既能驾驭穆桂英这样的巾帼英雄,也能塑造黄桂英这样命运多舛的闺门旦,被誉为“豫剧界的常派明珠”。

1960年,年仅16岁的虎美玲凭借在《大祭桩》中饰演黄桂英一唱而红,剧中“打路”一段的“哭板”唱腔,她以极强的情感张力将黄桂英的悲愤与绝望展现得淋漓尽致,成为豫剧经典,此后,她在《穆桂英挂帅》《花木兰》《秦雪梅吊孝》等剧目中的表演均成为行业标杆,先后获得中国戏剧梅花奖、文华表演奖等多项国家级大奖,并被授予“国家级非物质文化遗产豫剧代表性传承人”称号,为豫剧的传承与发展作出了卓越贡献。

与虎美玲的艺术成就相呼应的是她与丈夫王宽的深厚情谊,王宽1940年出生于河南开封,自幼热爱戏曲,早年也曾从事戏曲表演,后因转行从事其他工作,但对戏曲的热爱从未消减,1965年,虎美玲与王宽经人介绍相识,彼时虎美玲已是剧团的主力演员,而王宽为人踏实、真诚,更重要的是他对戏曲的理解与尊重,让两人迅速找到共鸣,婚后,王宽主动承担起家庭的重担,支持虎美玲全心投入艺术事业,在那个物资匮乏的年代,虎美玲常常需要下乡演出,一走就是数月,王宽不仅要照顾年幼的孩子,还要为她准备演出服装、整理道具,甚至在她生病时,连夜赶去剧场为她顶替角色,只为让她安心养病。

虎美玲曾多次在采访中提到:“我这一辈子最幸运的,不仅是遇到了常老师,更是嫁给了王宽,他不懂戏,但他懂我;他不说漂亮话,但他用行动支持我。”这种“懂你”的默契,成为两人婚姻中最珍贵的底色,1980年代,豫剧市场逐渐萎缩,许多演员转行,但虎美玲始终坚持在舞台上,王宽则默默陪伴在她身边,不仅帮她联系演出、打理事务,还鼓励她收徒传艺,将常派艺术传承下去,2000年后,虎美玲创办“虎美玲艺术工作室”,致力于培养青年演员,王宽主动承担工作室的日常管理,从课程安排到学员生活,事无巨细,被工作室的年轻演员们亲切地称为“宽叔”。

在家庭生活中,虎美玲与王宽相濡以沫,育有一子一女,尽管工作繁忙,但他们始终重视对孩子的教育,教导他们“做人要踏实,做事要专注”,儿子大学毕业后从事金融行业,女儿则继承了母亲的艺术基因,成为豫剧演员,虎美玲夫妇对此深感欣慰,他们常说:“戏曲是我们的根,家庭是我们的港湾,两者缺一不可。”虎美玲虽已年近八旬,但仍坚持参与豫剧的传承工作,而王宽则始终是她最坚实的后盾,无论是演出前的整理服装,还是教学时的陪伴记录,两人从未分开。

虎美玲的艺术成就离不开常香玉的悉心指导,更离不开王宽的默默支持,她的成功,不仅是个人天赋与努力的结果,更是家庭与事业相互成就的典范,在浮躁的当下,他们的故事如同一股清流,诠释了“相濡以沫”的真谛,也让我们看到了传统艺术传承背后的温情与坚守。

虎美玲艺术生涯重要节点

| 时间 | 事件 | 意义 |

|---|---|---|

| 1953年 | 入郑州市人民剧团学员班,拜师常香玉 | 正式开启戏曲生涯,奠定常派艺术根基 |

| 1965年 | 主演《大祭桩》一唱而红 | 确立在豫剧界的地位,成为常派代表人物 |

| 1988年 | 获中国戏剧梅花奖 | 成为豫剧“三大奖”得主,艺术成就获国家级认可 |

| 1995年 | 任郑州市豫剧院院长 | 推动豫剧院团发展,培养青年演员 |

| 2010年 | 入选国家级非遗传承人 | 成为豫剧艺术保护的领军人物 |

虎美玲代表作品及艺术特色

| 剧目 | 角色 | 艺术特色 |

|---|---|---|

| 《大祭桩》 | 黄桂英 | “哭板”唱腔情感饱满,将人物悲愤与绝望演绎得淋漓尽致 |

| 《穆桂英挂帅》 | 穆桂英 | 身段英气飒爽,唱腔高亢激越,展现巾帼英雄的家国情怀 |

| 《花木兰》 | 花木兰 | 唱腔刚柔并济,通过“刘大哥讲话理太偏”等经典唱段塑造忠孝双全的女性形象 |

| 《秦雪梅吊孝》 | 秦雪梅 | 唱腔婉转凄美,以“哭灵”一折将封建女子的悲情刻画入木三分 |

相关问答FAQs

问:虎美玲与丈夫王宽的婚姻生活有哪些感人的细节?

答:虎美玲与王宽的婚姻生活中充满了“润物细无声”的感动,虎美玲下乡演出时,王宽总会提前一周帮她熨烫演出服,并用针线仔细修补每一处磨损;虎美玲嗓子不适时,他会默默熬制冰糖雪梨水,并提醒她“今天别练高腔了”;即便是虎美玲晚年收徒教学,王宽也会每天准时到工作室门口接她回家,风雨无阻,虎美玲曾笑称:“他不懂戏,但他懂我需要什么;他不夸我唱得好,但他会在我演出后递上一杯热茶,说‘今天观众掌声特别响’。”这种平淡中的默契,正是他们婚姻长久的秘诀。

问:虎美玲在传承豫剧方面有哪些具体举措,丈夫王宽在其中扮演什么角色?

答:虎美玲传承豫剧的举措主要包括:创办“虎美玲艺术工作室”,收徒传艺,培养青年演员;走进校园开展“戏曲进校园”活动,普及豫剧知识;整理出版《常派唱腔选集》,系统梳理常派艺术的理论体系,而王宽在这些工作中扮演了“幕后总管”的角色:工作室的日常运营、学员的食宿安排、演出活动的联络协调,均由他一手包办;虎美玲录制教学视频时,他负责设备调试与后期剪辑;甚至虎美玲编写教材时,他会帮忙查阅资料、校对文字,虎美玲说:“如果没有他,我哪有精力做这些传承的事?他是我最坚实的‘后勤部长’。”