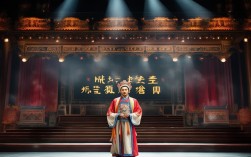

河南戏曲电影作为中国电影艺术的重要分支,始终承载着中原文化的深厚底蕴与时代精神,在众多经典形象中,“傻子c”这一角色以其独特的“傻气”与质朴,成为近年来河南戏曲电影中极具代表性的小人物符号,既延续了传统戏曲“以丑为美”的审美趣味,又注入了当代人文关怀,让观众在欢笑与泪水中感受中原大地的烟火气与生命力。

“傻子c”并非传统意义上的愚笨,而是一种未被世俗污染的本真,在电影中,他常以农村普通人的身份出现:说话直白、做事执着,甚至因“一根筋”闹出笑话,却在关键时刻展现出超越常人的善良与勇气,比如在某部作品中,他为了守护村里的老槐树(象征传统与文化)与开发商周旋,或为了帮助邻居不惜牺牲个人利益,这种“傻”是对功利社会的无声反抗,也是对人性本真的坚守,演员在塑造这一角色时,巧妙融合了豫剧“丑角”的夸张身段与诙谐念白,结合电影特写镜头,突出角色的眼神与微表情——时而迷茫如孩童,时而坚定如磐石,让“傻”中带萌、萌中显真,成为连接观众与角色的情感纽带。

河南戏曲电影中,“傻子”形象并非孤例,但“傻子c”的独特性在于其当代性,与传统戏曲中因苦难而“装傻”或“卖傻”的角色不同,他的“傻”更强调主动的文化守护与精神坚守,在快速城市化的今天,这种形象恰如一面镜子,照出现代社会的浮躁与焦虑,也映出人们对质朴情感的渴望,从表演手法看,“傻子c”的台词设计大量融入河南方言,如“中”“恁”“嘞”等,亲切自然;唱腔则融合豫剧“祥符调”的婉转与“豫东调”的粗犷,既有传统韵味,又加入口语化的节奏,比如在表达急切情绪时,唱腔加快、尾音上扬,符合“直来直去”的性格特点,让观众在熟悉的乡音中产生强烈共鸣。

从文化内涵看,“傻子c”承载了中原文化中“守拙”的哲学。《道德经》言“大巧若拙”,这种“拙”不是笨拙,而是摒弃浮华后的本真,在电影中,“傻子c”的“傻”是对“机巧”的反叛,也是对“真善美”的坚守,他或许不懂复杂的道理,却始终遵循内心的良知:面对不公,他敢于“较真”;面对诱惑,他坚守底线;面对他人的误解,他报以憨厚的微笑,这种形象打破了传统小人物的悲情叙事,用“傻”消解了生活的沉重,让观众在轻松的氛围中感受到温暖与力量,也体现了河南戏曲电影对“人民性”的深刻理解——艺术源于生活,更应高于生活,于平凡中见伟大。

河南戏曲电影中的“傻子”形象,从《卷席筒》里的张仓娃到“傻子c”,始终是连接传统与当代的桥梁,张仓娃的“傻”更多是身世坎坷下的生存智慧,而“傻子c”的“傻”则升华为一种文化自觉与精神坚守,两者虽时代不同,却共同传递着中原儿女骨子里的韧性与善良,这种形象的演变,不仅反映了戏曲艺术的创新,更彰显了中原文化在新时代的传承与发展——用“傻子”的视角,讲述普通人的故事,用质朴的语言,回应时代的命题。

相关问答FAQs

问:“傻子c”这个角色的方言和唱腔设计有什么特色?

答:为了凸显角色河南农村的出身,“傻子c”在台词中大量使用豫中方言,如“中”“恁”“嘞”等,亲切自然且富有地域辨识度;唱腔则融合豫剧“祥符调”的婉转与“豫东调”的粗犷,既有传统韵味,又加入口语化的节奏,比如在表达急切情绪时,唱腔会加快,尾音上扬,符合“直来直去”的性格特点,使人物形象更加鲜活立体。

问:为什么河南戏曲电影偏爱塑造“傻子”这类角色?

答:“傻子”形象在河南戏曲中具有深厚传统,“丑角”是戏曲行当的重要组成部分,通过“傻”制造喜剧冲突,调节观众情绪;“傻子”的“非正常”视角能打破常规叙事,更尖锐地揭示社会问题,同时其身上的质朴与善良,符合中原文化“重情义、守本分”的价值观,容易引发观众共鸣,成为传递传统美意的有效载体。