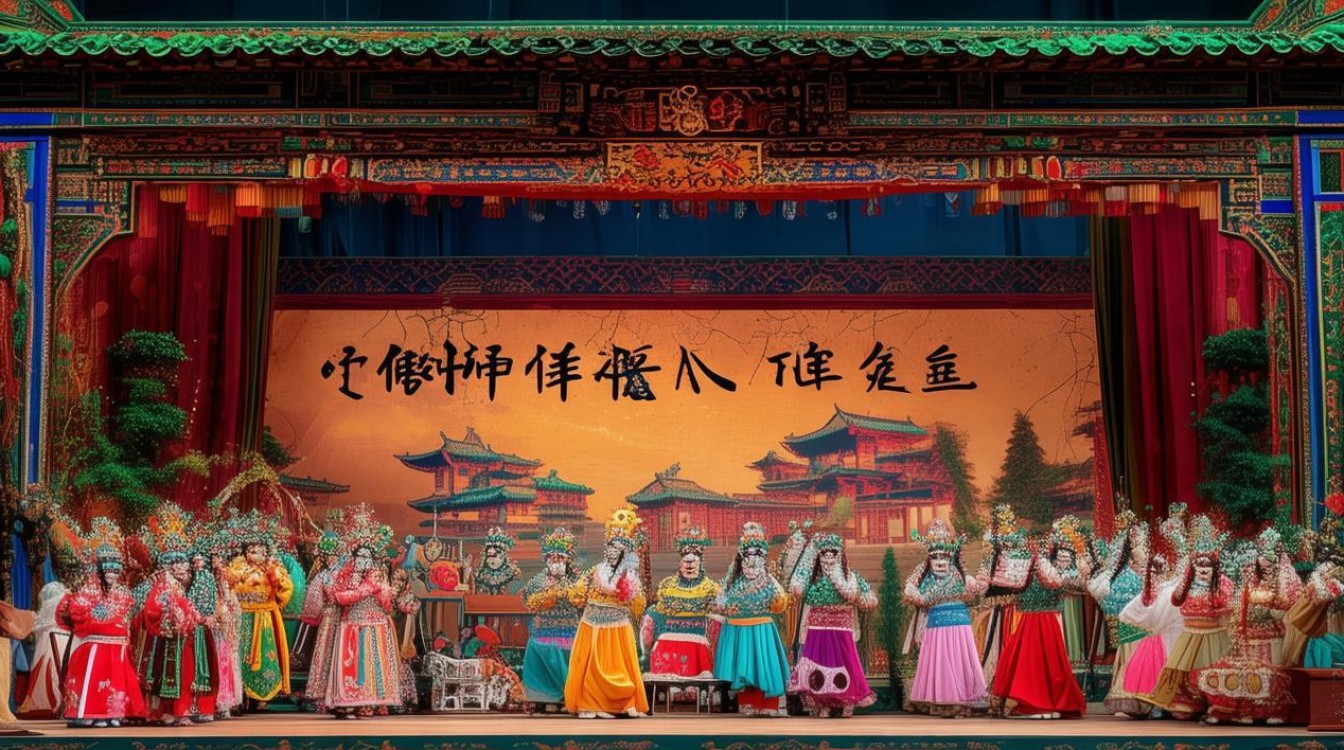

河南豫剧《南阳关》作为豫剧传统剧目的代表之一,以隋末唐初的历史风云为背景,通过南阳关总兵伍云召的悲壮命运,演绎了一段忠义难两全的史诗,自诞生以来,这部作品凭借跌宕起伏的剧情、鲜明立体的人物塑造和浓郁的豫剧地域特色,成为豫剧舞台上久演不衰的经典,深受观众喜爱,也让更多人通过戏曲触摸到中原文化的厚重与鲜活。

《南阳关》的故事始于隋炀帝杨广的暴政,奸相宇文父子专权,残害忠良,南阳关总兵伍云召因貌美如玉,其妻被杨广强征入宫,云召愤而起兵反隋,隋朝派大将宇文成都率军讨伐,云召率部死守南阳关,终因寡不敌众,城破自刎,全剧围绕“忠”与“义”、“家”与“国”的矛盾展开,既有金戈铁马的战场厮杀,也有儿女情长的悲欢离合,更有忠臣义士的肝胆相照,在紧凑的情节中展现出人性的复杂与历史的苍凉。

剧中核心人物伍云召的塑造堪称豫剧小生行当的典范,他本是忠君爱国的朝廷命官,却因奸臣当道、昏君无道,被迫走上反抗之路,从最初的“忠君”到最后的“死节”,伍云召的内心充满了挣扎与痛苦,豫剧演员通过细腻的唱腔和身段,将他的刚毅、悲愤、无奈表现得淋漓尽致,尤其是在《吊孝》一折中,云召城破后怀抱幼子诀别妻子的唱段,“叫一声我的妻听我言讲”,声声泣血,字字含悲,既有小生的清亮,又融入了老生的苍凉,将忠臣孝子、丈夫父亲的复杂情感推向高潮,成为豫剧唱腔中的经典片段,而隋朝第一猛将宇文成都,则以“冷艳锯”的威武形象出现,他与伍云召的三马战“南阳”,既是武力的较量,更是两种立场的碰撞,豫剧武戏的“翻打扑跌”在此展现得淋漓尽致,锣鼓铿锵中,观众仿佛置身于千军万马的战场。

豫剧《南阳关》的艺术魅力,不仅在于剧情的曲折和人物的情感,更在于其浓郁的豫剧音乐特色,作为豫剧“豫东调”与“豫西调”融合的典范,剧中唱腔设计既保留了豫东调的高亢激越、明亮刚健,又融入了豫西调的委婉深沉、悲壮苍凉,形成了独特的艺术风格,以下为《南阳关》主要唱腔板式与情感表达的对应关系:

| 唱腔板式 | 特点与情感表达 | 经典唱段举例 |

|---|---|---|

| 【大起板】 | 节奏明快,气势恢宏,多用于开场或激战场景,表现人物愤懑或豪迈的情绪 | “恨杨广斩忠良谗臣当道” |

| 【慢板】 | 速度舒缓,旋律婉转,适合抒发人物内心复杂情感,如思念、悲愤、诀别 | “叫一声我的妻听我言讲”(《吊孝》) |

| 【二八板】 | 叙事性强,节奏平稳,多用于交代情节或人物内心独白,语言质朴,情感真挚 | “伍云召坐雕城心神不定” |

| 【快二八】 | 节奏加快,情绪激昂,表现人物内心的焦灼或战斗的激烈 | “催动了坐下马虎啸龙吟” |

| 【飞板】 | 节奏自由,拖腔悠长,适合表现人物极度悲痛或决绝的情绪,结尾常以“甩腔”收束,余韵悠长 | “罢罢罢捋银甲把关进” |

除了唱腔,豫剧表演中的“程式化”动作也为《南阳关》增色不少,伍云召的“趟马”动作,通过演员的虚拟表演,配合马鞭、锣鼓,展现出战场上的纵横驰骋;“枪花”的耍弄,则体现了武将的高超武艺;而“甩发”“跪步”等身段的运用,则将人物城破后的绝望与悲愤具象化,让观众在视觉与听觉的双重冲击中,感受到戏曲艺术的魅力。

作为传统剧目,《南阳关》的传承与发展也折射出豫剧艺术的变迁,从早期草台班子的口传心授,到后来经过整理改编、融入现代舞台元素,这部作品始终保持着旺盛的生命力,豫剧表演艺术家常香玉、唐喜成、李斯忠等都曾演绎过《南阳关》,他们各自形成了不同的流派风格,或侧重文戏的抒情,或突出武戏的火爆,但都保留了“忠义”的核心精神,年轻一代的豫剧演员通过学习经典,在继承传统的同时,也在尝试用新的舞台语汇诠释伍云召的故事,让这部百年老剧在当代焕发出新的光彩。

《南阳关》不仅是一部戏曲作品,更是一面映照历史与人性的镜子,它让我们看到,在乱世之中,个人的命运往往与国家的兴衰紧密相连;它让我们感受到,忠义与孝道、家国与个人之间的矛盾,在特定的历史背景下是多么尖锐而无奈,而伍云召明知不可为而为之的抗争,以及最终以死明志的决绝,则彰显了中华民族“宁为玉碎,不为瓦全”的高尚气节,这种精神穿越千年,依然能引发观众的共鸣与思考。

FAQs

问:《南阳关》和京剧《南阳关》在剧情和表演上有何不同?

答:《南阳关》在不同剧种中均有演绎,豫剧版本与京剧版本在剧情侧重和表演风格上存在差异,豫剧《南阳关》更注重文戏与武戏的融合,尤其强化了伍云召的内心戏,如《吊孝》一折的唱腔设计细腻、情感饱满,唱腔以豫东调、豫西调结合为特色,既有高亢激昂,也有悲婉深沉;而京剧《南阳关》(又名《伍云召》)则更侧重武戏,伍云召与宇文成都的“三战南阳”是核心看点,武打场面火爆激烈,唱腔以西皮二黄为主,风格更显刚劲,豫剧版本在人物对白中融入了中原方言的生活气息,京剧则更偏重京韵的规范化表达,两者各具地域文化特色。

问:伍云召“忠义难两全”的悲剧形象对当代有何启示?

答:伍云召的悲剧源于封建专制下“忠君”与“保家”、“个人道义”与“朝廷腐朽”的尖锐矛盾,他的“忠”是对国家和百姓的责任,却因昏君奸臣的迫害而走向毁灭;“义”是对家人的守护,却因起兵反隋而难以两全,这一形象启示当代人:在坚守个人道义与良知的同时,需警惕制度性的腐朽对个体价值的吞噬;伍云召明知前路艰险仍奋起抗争的精神,也激励人们在困境中不屈服、不妥协,为追求正义与真理而奋斗,他的故事提醒我们,个人的命运始终与时代紧密相连,唯有坚守正道、心怀家国,才能在历史的长河中留下精神的印记。