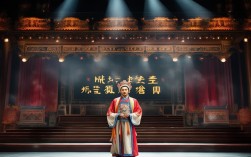

豫剧《燕王扫北》是取材于明朝初年“靖难之役”的传统剧目,以燕王朱棣起兵南下争夺皇位为主线,通过战争、权谋、情感等多重线索,塑造了一系列性格鲜明、命运跌宕的人物形象,这些人物既有帝王将相的雄才大略与权术心机,也有忠臣义士的刚毅不屈与家国情怀,更有普通人在乱世中的挣扎与抉择,共同构成了这部充满戏剧张力的历史画卷。

人物背景与核心形象

《燕王扫北》的故事背景设定在明建文帝时期,建文帝朱允炆继位后采纳齐泰、黄子澄等人的建议削夺藩王,手握重兵的燕王朱棣以“清君侧”为名发动靖难之役,率军南下攻取南京,剧中人物围绕这场权力更迭展开交锋,各自的立场、性格与命运在战争漩涡中交织碰撞。

燕王朱棣:雄才大略的乱世枭雄

朱棣是剧中的核心人物,作为明太祖朱元璋第四子,他封地北平(今北京),长期镇守边塞,兼具军事才能与政治野心,剧中塑造的朱棣并非脸谱化的“反派”,而是一个多面复杂的形象:他既有“扫北南下定乾坤”的雄心壮志,能在战场上身先士卒、冲锋陷阵;也有权谋机变的一面,为达目的不择手段,如采纳姚广孝的计策,假装病重麻痹朝廷,或利用建文帝削藩引发的藩王不满团结各方势力,剧中也隐晦展现了他对亲情(如与姐姐宁国公主的纠葛)与道德的挣扎,使人物摆脱了单纯“篡位者”的标签,更具历史厚重感,经典唱段“提龙枪跨战马威风凛凛”中,高亢激越的豫剧梆子腔将其霸气与决绝刻画得淋漓尽致,成为观众心中“燕王”的经典形象。

建文帝朱允炆:优柔寡落的悲情天子

朱允炆作为朱棣的侄子,是剧中的“正统”代表,但形象偏向懦弱与无奈,他年轻继位,缺乏政治经验,面对削藩压力时,既想维护皇权,又对骨肉至亲(如燕王、齐王、代王等)下不去手,导致削藩政策摇摆不定,给了朱棣可乘之机,剧中通过“朝堂议削藩”“南京城破”等情节,展现了他的无力感:当李景隆等将领兵败如山倒,当忠臣如铁铉战死殉国,他只能在宫中长叹“孤家何错至此”,最终下落成谜(历史上建文帝削藩失败后失踪,剧中留白处理为其增添了悲剧色彩),豫剧通过慢板、哭板等唱腔,将他的优柔寡断与绝望心境细腻呈现,引发观众对“时势造英雄”还是“英雄造时势”的思考。

姚广孝:运筹帷幄的“黑衣宰相”

姚广孝是朱棣的首席谋士,历史上真实存在,是明朝著名的高僧,法名道衍,字斯道,剧中他以“黑衣军师”的形象出现,身着僧袍却心怀天下,是朱棣靖难之役的“总设计师”,他足智多谋,深谙权术,不仅为朱棣献上“先取山东,转攻河南,后下南京”的战略方针,更在关键时刻出奇招,如在济南之战中建议铁铉诈降(历史上铁铉确实用此计),虽未成功却延缓了燕军攻势,姚广孝的性格沉稳内敛,喜怒不形于色,与朱棣的张扬形成鲜明对比,剧中他与朱棣的“君臣密谈”桥段,通过简洁的对白展现二人的信任与默契,豫剧的“二八板”唱腔赋予其从容不迫的节奏感,仿佛一位棋手在棋盘上步步为营。

徐辉祖:忠义两难的将门之后

徐辉祖是明朝开国功臣徐达的长子,燕王朱棣的妻弟(朱棣正妻徐氏为徐达之女),剧中他是建文帝阵营的忠臣代表,作为将门之后,他武艺高强,曾率军与燕军作战;作为皇亲国戚,他与朱棣既有亲情纠葛,又因忠于建文帝而立场对立,剧中“战场对阵燕王”一节,他与朱棣兵戎相见,却因不忍下杀手而屡屡放水,陷入“忠孝难两全”的痛苦,豫剧通过“西皮流水”唱腔表现其战场上的英姿,又用“哭腔”演绎其内心的挣扎,使这个人物既有忠臣的刚毅,又有凡人的柔软,成为剧中最具人性光辉的角色之一。

李景隆:临阵脱逃的“草包”将军

李景隆是曹国公李文忠之子,建文帝倚重的大将,但剧中将其塑造为典型的“反面教材”——他出身将门却毫无军事才能,贪生怕死、刚愎自用,在济南之战、灵璧之战中,他多次因指挥失误导致官军大败,甚至临阵投敌,加速了建文帝政权的崩溃,剧中“兵败如山倒”一节,通过夸张的做工(如丢弃帅印、狼狈逃窜)和滑稽的念白,将其懦弱无能刻画得入木三分,成为观众口中的“饭桶将军”,豫剧通过“诙谐调”的运用,让这个角色既可恨又可笑,从侧面反衬出朱棣军队的纪律严明与战斗力。

铁铉:刚烈不屈的忠义典范

铁铉是建文帝时期的山东布政使,济南巡抚,剧中以“守城忠臣”的形象出现,他智勇双全,在济南之战中,面对燕军围城,他一方面组织军民死守,另一方面用诈降计诱杀燕将谭渊,大败燕军,成为靖难之役中少有的亮点,剧中“断指明志”一节,为表示与城池共存亡的决心,他当众断指,血书“忠义”二字,豫剧的“快二八板”将这一场景的悲壮感推向高潮,最终济南城破,铁铉被俘,朱棣劝其投降,他大骂“燕贼篡位,必遭天谴”,最终被凌迟处死,但始终不屈,这一形象成为豫剧中“忠义”的象征,其唱段“头可断血可流,不事二主保神州”至今仍被传唱。

徐氏:乱世中的政治牺牲品

徐氏(徐达之女,燕王妃)是剧中为数不多的女性角色,她的身份特殊——既是朱棣的正妻,又是建文帝的姑姑,剧中她并非主要行动者,却是连接燕王与朝廷的纽带,当朱棣起兵时,她被建文帝扣留在南京,成为人质;朱棣攻破南京后,她又试图劝朱念及亲情,减少杀戮,豫剧通过“青衣”行当的端庄唱腔,展现其温婉贤淑与身不由己,她的存在让这部充满战争硝烟的剧目增添了一丝人性的温度,也反映了古代女性在政治斗争中的被动与无奈。

人物关系与戏剧冲突

《燕王扫北》中的人物关系错综复杂,既有君臣、敌对的对立关系,也有亲情、友情的纠葛,朱棣与朱允炆的叔侄之争是主线,展现了权力对人性的异化;姚广孝与朱棣的君臣相得,体现了“良臣遇明主”的理想;徐辉祖与朱棣的“亦敌亦友”,折射出忠义与亲情的冲突;而铁铉、李景隆等将领的不同结局,则忠奸分明,传递了“善有善报,恶有恶报”的传统价值观,这些人物通过战争、谈判、背叛等情节互动,推动剧情发展,使观众在跌宕起伏的故事中感受历史的沧桑与人性的复杂。

相关问答FAQs

问:《燕王扫北》中燕王朱棣的形象与历史记载有何异同?

答:剧中朱棣的形象基于历史人物进行了艺术加工,相同点在于,历史上的朱棣确实骁勇善战、雄才大略,通过靖难之役夺取皇位,开创了永乐盛世;剧中“扫北南下定乾坤”的战略、“清君侧”的旗号均源于史实,不同点在于,历史上的朱棣晚年性格多疑、滥杀功臣,而剧中弱化了其残暴一面,重点刻画其“雄主”形象,甚至加入了与亲情挣扎的情节(如与徐氏、徐辉祖的互动),使其更具人性化,更符合戏曲“善恶分明、褒贬分明”的创作原则。

问:剧中“铁铉守济南”的情节是否真实?

答:基本真实,历史上,铁铉确实在建文帝二年(1400年)率军坚守济南,面对燕军围城,他采用诈降计,在城门上设置铁板,诱杀燕将谭渊,大败燕军,保住了济南,是靖难之役中官军少有的胜利,剧中“断指明志”“血书忠义”等情节虽为艺术夸张,但符合铁铉“刚烈忠义”的历史形象;最终铁铉被俘后骂贼不屈,被朱棣凌迟处死,并株连九族,也与史实记载一致,豫剧通过这一情节,既展现了战争的残酷,也塑造了忠臣典范,体现了“历史为骨,艺术为翼”的创作思路。