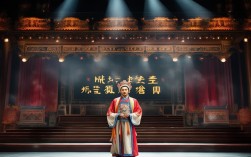

豫剧名家张宝英老师是当代豫剧艺术的重要代表人物,她以深厚的艺术造诣、精湛的表演技艺和对豫剧艺术的执着坚守,为豫剧的传承与发展作出了卓越贡献,张宝英1934年出生于河南长葛一个普通农民家庭,自幼受豫剧艺术熏陶,12岁考入河南省立戏曲学校(今河南艺术职业学院前身),师从豫剧大师陈素真,系统学习豫剧陈派艺术,在校期间,她刻苦钻研,打下了坚实的唱、念、做、打基础,1959年毕业后加入河南豫剧院一团,成为剧团的主要演员,从此开启了长达数十年的舞台艺术生涯。

在艺术道路上,张宝英始终以“继承传统、创新发展”为宗旨,深入研习陈派艺术的精髓,同时结合自身嗓音条件与表演特点,逐渐形成了独具一格的艺术风格,她的嗓音醇厚圆润,高亢而不失婉转,低回而不失清亮,尤其擅长运用“脑后音”“擞音”等技巧,赋予唱腔极强的穿透力和感染力,表演上,她注重人物内心世界的刻画,通过细腻的眼神、身段和表情,将不同角色的性格特征与情感变化展现得淋漓尽致,无论是端庄贤淑的大家闺秀,还是英姿飒爽的巾帼英雄,她都能精准把握人物精髓,塑造出一个个经典的艺术形象。

张宝英的代表剧目众多,涵盖了不同行当与题材,充分展现了她的艺术广度与深度。《秦香莲》是她最具代表性的作品之一,她在剧中饰演的秦香莲,唱腔悲愤而不失坚韧,表演哀婉而不失刚强,尤其是“见皇姑”“见陈世美”等场次,通过大段唱腔与激烈的对白,将秦香莲的悲愤、绝望与抗争刻画得入木三分,成为豫剧舞台上的经典版本,她在《穆桂英挂帅》中饰演的穆桂英,英姿飒爽,气势恢宏,既有巾帼英雄的豪迈,又有母性柔情的一面,展现了不同层次的人物魅力;《花木兰》中的花木兰,则通过“刘大哥讲话理太偏”等经典唱段,将花木兰的巾帼豪情与家国情怀完美融合;《三哭殿》中的武则天,则通过细腻的表演,展现了这位女皇帝作为母亲与君主的复杂心理,彰显了她驾驭不同类型角色的能力,这些剧目不仅成为豫剧界的经典,也通过她的演绎,让更多观众领略到豫剧艺术的独特魅力。

为了更直观地展现张宝英的艺术成就,以下是其部分重要代表剧目与艺术特色概览:

| 类别 | |

|---|---|

| 代表作品 | 《秦香莲》《穆桂英挂帅》《花木兰》《三哭殿》《大祭桩》《五世请缨》等 |

| 经典唱段 | 《秦香莲》“见皇姑”“陈世美你休要巧言令辩”;《花木兰》“刘大哥讲话理太偏”等 |

| 艺术特色 | 唱腔:醇厚圆润,刚柔并济,脑后音运用自如;表演:细腻传神,注重人物内心刻画 |

| 人物塑造 | 擅长塑造端庄坚韧、刚毅果敢的女性形象,兼具传统韵味与时代气息 |

除了舞台表演,张宝英在豫剧艺术的传承与普及方面也倾注了大量心血,作为国家级非物质文化遗产豫剧项目代表性传承人,她深知“传承”二字的意义,多年来坚持收徒传艺,将自己的艺术经验毫无保留地传授给年轻一代,她的弟子中,李金枝、汪荃珍、杨红霞等均已成为豫剧界的知名演员,成为豫剧艺术的中坚力量,她还积极参与戏曲教学与理论研究,参与编撰《豫剧陈派艺术研究》,录制《张宝英豫剧经典唱腔选》等音像资料,为豫剧艺术的留存与传播提供了宝贵资料,她常说:“戏曲艺术不能只停留在舞台上,更要走进校园、走进社区,让更多年轻人了解它、喜欢它。”为此,她不辞辛劳地走进高校、中小学开展戏曲讲座,参与戏曲进校园活动,用亲身经历激发年轻一代对传统戏曲的兴趣。

在艺术生涯中,张宝英获得了众多荣誉与认可,这些荣誉不仅是对她个人艺术成就的肯定,更是对她在豫剧艺术领域贡献的褒奖,1988年,她凭借《秦香莲》获得中国戏剧梅花奖,成为豫剧界较早获此殊荣的演员之一;1992年被评为国家一级演员;2006年被列为国家级非物质文化遗产豫剧项目代表性传承人;2019年获得“中国戏剧终身成就奖”,这些荣誉见证了她对豫剧艺术的执着追求与卓越贡献,尽管已年逾九旬,她依然心系豫剧艺术,时常参与戏曲研讨与教学活动,用自己的行动践行着“戏比天大,艺无止境”的艺术理念。

张宝英的艺术生涯,是一部豫剧艺术传承与发展的缩影,她以舞台为根,以人物为本,以传承为任,不仅塑造了众多经典艺术形象,更培养了一批优秀戏曲人才,为豫剧艺术的薪火相传奠定了坚实基础,她的艺术风格与精神品质,已成为豫剧界宝贵的精神财富,激励着一代又一代戏曲工作者在传统与现代的交融中,不断探索创新,让豫剧艺术在新时代焕发出更加璀璨的光彩。

相关问答FAQs

问:张宝英老师的艺术风格主要受哪些影响?

答:张宝英老师的艺术风格深受豫剧大师陈素真的影响,她师从陈素真,系统继承了陈派艺术的精髓,注重唱腔的“字正腔圆”与表演的“细腻传神”,她在艺术实践中结合自身嗓音条件与时代审美,融入了对人物内心世界的深度挖掘,形成了“醇厚中见清亮,刚柔中显张力”的独特风格,既有传统豫剧的韵味,又具现代艺术的感染力。

问:张宝英老师对豫剧传承有哪些具体贡献?

答:张宝英老师对豫剧传承的贡献主要体现在三个方面:一是收徒传艺,培养了李金枝、汪荃珍等一批优秀戏曲人才,为豫剧界注入新鲜血液;二是整理与传播,参与编撰戏曲理论书籍,录制经典唱腔音像资料,留存了珍贵的艺术档案;三是普及推广,积极投身戏曲进校园、社区等活动,通过讲座与示范演出,激发年轻一代对豫剧的兴趣,推动豫剧艺术的普及与发展。