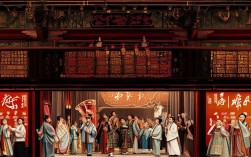

豫剧《大祭桩》作为中原大地的戏曲瑰宝,是豫剧大师常香玉先生倾尽心血打磨的常派代表剧目之一,自诞生以来,这部凝聚着家国情怀与儿女情长的经典之作,便以跌宕起伏的剧情、鲜明饱满的人物、荡气回肠的唱腔,征服了无数观众,成为跨越时代的舞台传奇。

故事发生在北宋年间,兵部尚书黄璋之女黄桂英与寒门学子李彦荣青梅竹马,情投意合,二人以信物定情,黄璋却因门第之见坚决反对,甚至将李彦荣赶出府邸,后李彦荣考取武状元,奉命边关御敌,却在黄璋的诬陷下被诬通敌叛国,判斩刑,黄桂英坚信李彦荣清白,不顾父亲反对,前往边营探夫,却得知噩耗,悲愤交加的她,不顾风雪夜奔,在荒郊野外的祭桩前哭祭亡夫,恰逢李彦荣被部下救出,夫妻二人终得团聚,真相大白,黄璋也幡然悔悟,剧情以“祭桩”为核心,将黄桂英的忠贞、刚烈与对爱情的坚守展现得淋漓尽致,既有封建礼教下的家庭冲突,也有生死相随的爱情绝唱。

《大祭桩》的艺术魅力,首先在于常派唱腔的精妙演绎,常香玉先生以“豫东调”为基础,融合“豫西调”的婉转,创造出刚健明亮、细腻深沉的“常派”声腔,剧中黄桂英的唱段如《打路》中的“听樵楼打罢了初更时分”,运用了“慢板”“二八板”等多种板式,真假声转换自如,将人物内心的悲愤、绝望与坚韧层层递进地展现,字字泣血,声声含情,成为豫剧唱腔中的不朽经典,表演上极具张力,黄桂英“祭桩”时的跪步、甩发、眼神等身段,将一个弱女子的刚烈与痴情刻画入微,既有闺阁女子的温婉,又有反抗命运的决绝,剧本结构紧凑,冲突激烈,从爱情受阻到生死考验,再到真相大白,环环相扣,既符合戏曲“起承转合”的美学原则,又贴近百姓的情感认知,具有强烈的感染力。

| 姓名 | 身份 | 性格特点 | 经典情节/唱段 |

|---|---|---|---|

| 黄桂英 | 兵部尚书之女 | 坚贞刚烈、敢于反抗、痴情 | 《打路》“听樵楼打罢了初更时分” |

| 李彦荣 | 寒门武状元 | 忠勇正直、重情重义 | 边关御敌、被诬通敌 |

| 黄璋 | 兵部尚书 | 门第观念重、固执但终悔悟 | 反对女儿婚事、诬陷李彦荣 |

| 春华 | 黄桂英丫鬟 | 忠心耿耿、机敏善良 | 陪伴黄桂英夜奔祭桩 |

历经数十载的舞台沉淀,《大祭桩》早已超越一部戏曲作品的意义,成为豫剧艺术走向成熟的标志,更承载着中华民族对忠贞、正义与真情的永恒追求。

FAQs

问题1:《大祭桩》中最经典的唱段是哪一段?讲述了什么内容?

解答:剧中最为经典的唱段当属黄桂英《打路》中的“听樵楼打罢了初更时分”,这段唱腔以“慢板”起势,节奏舒缓而沉重,黄桂英在风雪夜奔途中,回望李家旧宅,想到爱人蒙冤、自己被逐的遭遇,悲从中来,唱词中“大雪纷飞如鹅毛,前无村后无店,我好比失群的孤雁落荒郊”,运用比喻与白描,既描绘了环境的凄苦,又暗示了人物内心的孤独无助,随着情绪递进,转“二八板”时节奏加快,音调高亢,将黄桂英对父亲的怨怼、对李彦荣的思念、对命运的控诉交织在一起,最后以“哭夫啊”的拖腔收尾,声泪俱下,极具感染力,成为豫剧爱好者争相传唱的“名段”。

问题2:《大祭桩》的主题思想是什么?为什么能成为豫剧经典?

解答:《大祭桩》的主题思想聚焦于“忠贞爱情”与“反抗封建礼教”,黄桂英对李彦荣的爱超越门第偏见,面对父亲的强权、社会的流言,她选择坚守与抗争,这种对爱情的执着在当时具有进步意义;剧本通过“诬陷—平反”的情节,批判了封建官场的黑暗与门第观念的荒谬,最终以“正义战胜邪恶”收尾,满足了观众对公平正义的向往,它能成为经典,首先在于艺术上的高度成就:常派唱腔的独特魅力、演员表演的细腻传神、剧本结构的紧凑合理;其次在于情感上的共鸣,黄桂英的形象既有传统女性的温婉,又有现代意识的觉醒,她的遭遇与抗争能跨越时代,引发观众的共情;剧目所传递的“忠贞、善良、正义”等价值观,与中华民族的文化心理高度契合,使其具有永恒的生命力。