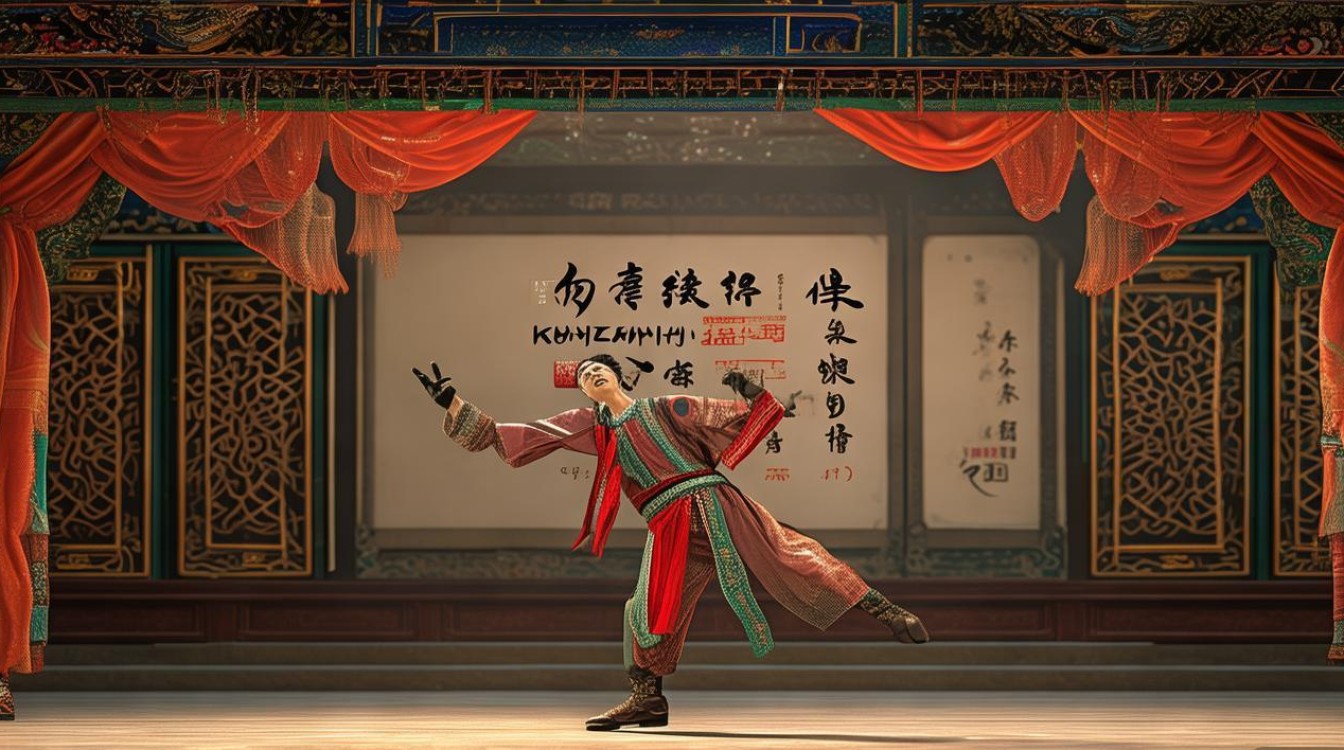

豫剧《寇准背靴》是经典传统剧目,取材于杨家将故事,聚焦北宋名相寇准为查明杨延昭(六郎)下落而“背靴跟随”的情节,剧中唱词作为情感传递与情节推进的核心载体,既生动刻画了寇准的忠义智慧,又展现了豫剧艺术的乡土韵味与声腔魅力,唱词内容多源于民间口头创作,经艺人代代打磨,既有口语化的直白,又有文学性的凝练,在不同场景中呈现出丰富的人物心理与戏剧张力。

唱词与情节的深度互文

《寇准背靴》的唱词始终围绕“查访六郎”的核心矛盾展开,通过不同情境下的唱段,层层递进地揭示寇准的内心活动与行动逻辑。

故事起于杨延昭被奸臣潘洪陷害,诈死埋名,其妻柴郡主不知情,寇准从疑点中察觉端倪,在“灵堂吊孝”一场,寇准面对假棺木的唱词充满试探与揣摩:“灵前奠酒三杯冷,细观郡主面带愁,莫非是六郎他遭了难,瞒过了众人瞒过寇准?”此处以“冷酒”“愁容”起兴,既渲染悲戚氛围,又通过“瞒过众人瞒过寇准”的自问,凸显其敏锐洞察力,唱词节奏由缓转急,暗示人物思绪的翻涌。

当寇准确认六郎未死,决定暗中查访时,“背靴跟随”成为关键情节,此时的唱词多聚焦于行动细节与心理博弈:“一更里来月儿升,郡主前边走,寇准后边跟,为的是给六郎把冤申,顾不得山高路不平。”唱词以时间递进(“一更”“二更”)串联场景,“山高路不平”既写实又隐喻查访艰难,而“顾不得”三字则强化了寇准为忠义不计个人得失的决心,跟随途中,他借“背靴”(为郡主提靴)掩饰身份,唱词中暗藏机锋:“郡主慢走莫心焦,山高路滑要当心,这靴儿本是皇家物,提在手中分量沉。”“皇家物”暗指六郎身份,“分量沉”双关责任重大,既提醒郡主,又自我警示,唱词的潜台词让情节充满张力。

真相大白时,寇准的唱词转为激昂与欣慰:“云开雾散见青天,六郎他还在人间,今日里为卿把冤申,保我朝堂万万年!”此处“云开雾散”与开头的“冷酒”“愁容”形成对比,情绪由压抑转为高亢,“万万年”既是对杨家的祝福,也寄托了对家国安定的期盼,唱词的升华使主题得以凸显。

唱词的艺术特色:乡土韵味的声腔文学

豫剧唱词以“俗中见雅”著称,《寇准背靴》的唱词更是将这一特质发挥到极致,既保留了中原方言的鲜活生动,又融入了传统文学的修辞智慧。

从语言风格看,唱词多用口语化表达,贴近生活,如“顾不得山高路不平”“这靴儿本是皇家物”,念白如话,易于观众理解,又巧妙融入俗语、谚语,增强亲切感:“路遥知马力,日久见人心”在寇准试探郡主时自然化用,既符合人物身份,又传递了“真相终将显现”的信念。

修辞手法上,唱词善用比喻、夸张、对仗等技巧,增强表现力,比如用“秋风飒飒落叶黄,寇准心中暗自伤”比喻处境,以“落叶黄”烘托焦虑;用“踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫”夸张表现真相揭晓的惊喜;对仗则见于“灵前奠酒三杯冷,细观郡主面带愁”,上下句结构对称,音韵和谐,符合豫剧梆子腔的节奏特点。

声腔与唱词的配合是另一大特色,豫剧的“豫东调”“豫西调”在剧中交替运用,高亢激越的“豫东调”适合表现寇准的坚定(如“保我朝堂万万年”),悲怆婉转的“豫西调”则贴合其内心的揣摩(如“莫非是六郎他遭了难”),唱词的句式(如十字句、七字句)与声腔的“慢板”“二八板”“快板”灵活适配,如“慢板”唱段多用于内心独白,节奏舒缓,词句绵长;“快板”则用于行动推进,词句简短,铿锵有力,形成“声随词转,词依声生”的艺术效果。

唱词中的人物情感与精神内核

寇准的形象通过唱词立体丰满,其情感既有对忠义的坚守,也有对民生的关切,更有对朋友的赤诚。

在“背靴”过程中,寇准的唱词流露出“智者”的无奈与执着:“明知山有虎,偏向虎山行,为的是杨家将的忠烈名,我寇准何惧路难行!”“明知山有虎”的俗语化用,凸显其明知危险却义无反顾的勇气,而“杨家将的忠烈名”则将个人行动与家国大义相连,深化了人物的崇高性。

面对柴郡主的误解,唱词中又透出“长者”的关怀与智慧:“郡主她年轻识浅浅,怎知这朝堂风波险,我今背靴非为别,为的是保她全家得平安。”此处“年轻识浅浅”并非贬低,而是理解与体谅,“为的是保她全家得平安”则彰显了寇准作为臣子的担当,情感真挚而不做作。

唱词中渗透的“民本”思想也值得关注,寇准在查访途中,见百姓困苦,唱道:“一路走来民声苦,潘洪专权乱朝纲,不除奸佞难安民,怎对得起黎民百姓的粮!”将个人行动与百姓疾苦联系起来,使“忠义”不仅是为友伸冤,更是为天下苍生,赋予剧目更深层的精神内核。

经典唱词片段赏析

为更直观呈现唱词的艺术魅力,以下选取三个经典场景的唱词片段,结合情感与手法分析:

| 场景 | 唱词片段 | 情感/心理 | 艺术手法 |

|---|---|---|---|

| 灵堂吊孝 | “灵前奠酒三杯冷,细观郡主面带愁,莫非是六郎他遭了难,瞒过了众人瞒过寇准?” | 怀疑、揣摩 | 比兴(冷酒、愁容)、自问 |

| 背靴跟随(二更) | “二更里来月儿偏,郡主她脚步儿慢又缓,寇准我紧走几步怕她看,这靴儿提在手中颤。” | 紧张、谨慎 | 夸张(靴儿颤)、细节描写 |

| 真相大白 | “云开雾散见青天,六郎他还在人间,今日里为卿把冤申,保我朝堂万万年!” | 激昂、欣慰 | 比喻(云开雾散)、对仗 |

相关问答FAQs

Q1:《寇准背靴》中“背靴”这一情节的由来是什么?有何深意?

A:“背靴”源于寇准为暗中查访杨六郎下落,避免打草惊蛇,主动提出为柴郡主提靴(跟随其身后提靴),这一情节看似生活化,实则充满智慧:“提靴”作为仆从之举,掩盖了寇准作为宰相的身份,便于观察;“背靴”的动作象征其“背负责任”——既背负着为杨家平冤的责任,也背负着家国安定的使命,这一细节将人物身份、行动与精神内核巧妙融合,成为剧目的标志性桥段。

Q2:豫剧《寇准背靴》的唱词为何能广为流传?其“接地气”的特点体现在哪里?

A:唱词广为流传,源于其“接地气”的艺术特质:一是语言口语化,多用“中”“咦”“恁”等中原方言词汇,如“郡主慢走莫心焦”,贴近百姓生活;二是情感真实,唱词直抒胸臆,既有“顾不得山高路不平”的执着,也有“踏破铁鞋无觅处”的感慨,让观众易于共情;三是与声腔高度契合,唱词的节奏、韵脚与豫剧梆子腔的“快慢板”“二八板”无缝对接,如“一更里来月儿升”的唱段,词句长短错落,唱腔抑扬顿挫,形成“声情并茂”的舞台效果,这些特点使唱词既有文学性,又有民间艺术的鲜活生命力,得以代代传唱。