豫剧《杨三姐告状》作为传统经典剧目,以其跌宕起伏的剧情、鲜明生动的人物和浓郁的乡土气息,成为豫剧舞台上的常演不衰之作,该剧取材于民国初年河北省滦县的真实案件,经豫剧艺术家们的改编与演绎,不仅展现了底层民众在封建礼教压迫下的抗争,更彰显了正义终将战胜邪恶的朴素价值观,深受广大观众喜爱。

剧情:弱女告状,正义昭彰

《杨三姐告状》的故事围绕农家少女杨三娥(人称“杨三姐”)为姐姐杨二娥申冤展开,杨二娥嫁与当地富豪高占英为妻,婚后不久离奇死亡,高家以“吊丧”为由草草下葬,并声称杨二娥是“失足落水”,杨三娥怀疑姐姐死因不明,不顾家人反对和乡邻劝阻,决心查清真相,她历经艰辛,从现场搜集证据(如姐姐生前所穿的绣花鞋、被撕破的衣襟),寻访目击证人,最终将高占英告上滦县县衙,高家凭借财势买通官府,县官收受贿赂,反诬杨三姐“诬告好人”,杨三姐毫不气馁,携证据层层上告,最终直告到天津高等检察厅,在正直官员的帮助下,高占英的罪行被揭露——他因与通奸合谋,残忍杀害妻子杨二娥,高占英被依法判处死刑,杨二娥的冤屈得以昭雪,杨三姐以坚韧不拔的意志和顽强的抗争精神,为姐姐讨回了公道。

主要人物:性格鲜明,深入人心

剧中人物塑造极具典型性,每个角色都承载着不同的社会寓意,杨三娥是全剧的核心,她出身贫寒却性格刚烈、聪慧机敏,面对强权不退缩,对姐姐情深义重,其“告状”不仅是为亲人申冤,更是对封建家族制度和司法腐败的反抗,高占英作为反面角色,贪婪、狠毒、虚伪,代表了封建地主阶级的腐朽与残忍,杨三娥的父母(懦弱善良、深受封建礼教束缚)、高家父母(包庇儿子、财势熏心)以及正直的官员(如天津高等检察厅的检察官),共同构成了复杂的社会关系网,推动了剧情的发展。

艺术特色:豫剧韵味,感人至深

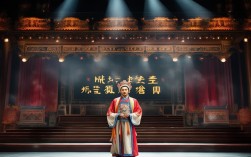

作为豫剧经典,《杨三姐告状》充分展现了豫剧的艺术魅力,在唱腔设计上,以豫剧传统板式为基础,杨三娥的唱段多采用【二八板】【流水板】,高亢激越、节奏明快,尤其在“公堂对峙”“告状受阻”等情节中,唱腔时而悲愤交加,时而坚定有力,将人物内心的挣扎与不屈展现得淋漓尽致,表演上,演员注重身段与眼神的运用,杨三娥“跪爬公堂”“手举证据”等动作,既生活化又富有戏剧张力,让观众感同身受,剧中融入了大量河北滦县的方言土语和生活细节,如“俺姐姐死得不明不白”“高家有钱能通神”等台词,极具乡土气息,拉近了与观众的距离。

传承与影响:历久弥新,经典永存

《杨三姐告状》自搬上豫剧舞台以来,历经数代艺术家的传承与创新,成为豫剧“常香玉流派”的代表剧目之一,上世纪50年代,豫剧大师阎立品、桑振君等曾对剧中唱腔进行打磨,使其更具艺术感染力;改革开放后,豫剧演员虎美玲、牛淑贤等先后主演该剧,通过现代化的舞台呈现和细腻的情感表达,让年轻观众也感受到传统戏曲的魅力,该剧不仅在全国各地巡演,还被改编成电视剧、电影等多种艺术形式,其“弱女告状”的故事和精神,跨越时空,依然引发观众的共鸣。

剧目关键信息概览

| 项目 | |

|---|---|

| 剧目名称 | 《杨三姐告状》 |

| 剧种 | 豫剧 |

| 题材 | 古装伦理、公案剧 |

| 核心冲突 | 底层民众与封建家族、司法腐败的抗争 |

| 经典唱段 | 《杨三姐我这里泪双流》《公堂上我把状纸呈》等 |

| 改编来源 | 民国初年河北滦县“杨三姐告状”真实案件 |

| 艺术成就 | 塑造了杨三娥这一经典戏曲形象,展现了豫剧唱腔与表演的独特魅力 |

相关问答FAQs

Q1:豫剧《杨三姐告状》与其他剧种(如评剧、京剧)的版本有何不同?

A1:豫剧版《杨三姐告状》更侧重唱腔的高亢与乡土化,如杨三娥的唱段融入了河南方言的韵律,情感表达更为直接热烈;评剧版则更贴近生活化表演,唱腔委婉细腻,侧重表现人物的悲情;京剧版在程式化表演上更为突出,身段和念白更具规范性,整体风格偏典雅,三者虽题材相同,但因剧种艺术特色不同,呈现出各具韵味的舞台效果。

Q2:杨三姐这一角色为什么能成为经典戏曲人物形象?

A2:杨三姐的经典性源于其形象的“真实感”与“代表性”,她是一个普通的农家少女,没有显赫的家世或超凡的能力,却凭借对亲情的坚守和对正义的执着,敢于挑战封建权贵和腐败官府,这种“小人物大勇气”的精神具有普遍共鸣,豫剧通过生动的唱腔、细腻的表演,将她的倔强、聪慧、悲愤等情感层层展现,使其形象丰满立体,成为豫剧乃至中国戏曲中“反抗压迫、追求正义”的标志性人物。