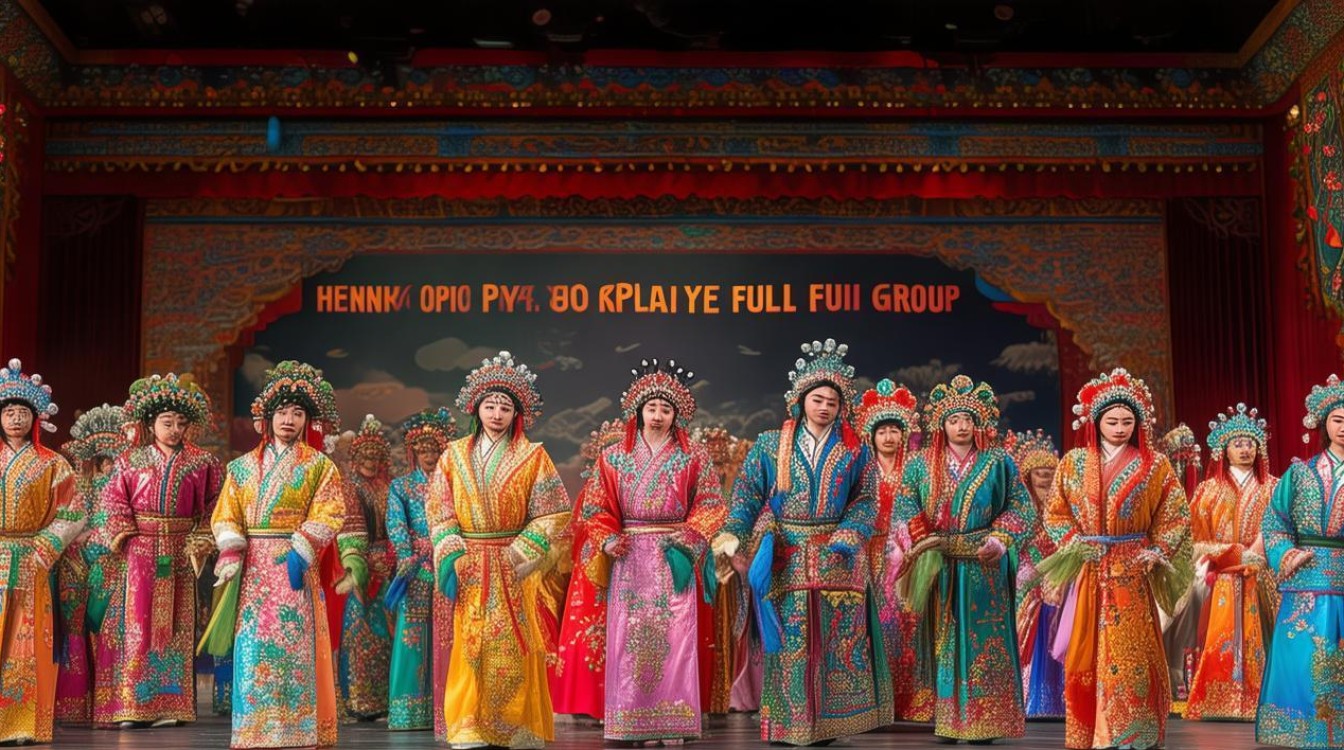

河南豫剧,作为中原文化的重要载体,以其高亢激越的唱腔、生动鲜活的人物、贴近生活的叙事,成为中国地方戏曲的代表性剧种之一,而“河南豫剧全场戏全集团”的构建与发展,不仅是豫剧艺术传承创新的重要实践,更是传统文化产业化、规模化发展的生动样本,这一体系以“全场戏”为核心艺术形式,以“全集团”为组织架构,整合创作、演出、传承、产业等多方资源,推动豫剧从传统舞台走向更广阔的文化市场与大众视野。

豫剧的形成可追溯至清代中后期,在河南梆子的基础上吸收民间小调、说唱艺术等元素逐渐演变而成,因地域不同分为豫东调、豫西调、祥符调、沙河调等流派,唱腔或刚健明快,或委婉深沉,兼具乡土气息与艺术美感,从早期农村草台班子到城市剧场,从传统剧目《三上轿》《秦英征西》到现代戏《朝阳沟》《小二黑结婚》,豫剧始终扎根中原大地,记录着时代变迁与百姓生活,进入21世纪,为应对戏曲艺术面临的传承挑战与市场机遇,河南省启动文化体制改革,整合省内优质豫剧资源,于2006年正式成立河南豫剧集团(以下简称“豫剧集团”),集团以“传承豫剧艺术、弘扬中原文化”为宗旨,旗下涵盖河南省豫剧一、二、三团、青年团等多个专业院团,以及豫剧艺术研究中心、演出公司、文创公司等配套机构,形成“创作-演出-研究-产业”四位一体的全产业链布局,成为国内规模最大、实力最强的戏曲集团之一。

“全场戏”是豫剧集团艺术生产的核心形态,区别于聚焦单一情节的折子戏,全场戏以完整的故事架构、丰满的人物塑造、丰富的唱腔设计,展现豫剧艺术的综合魅力,传统全场戏如《花木兰》《穆桂英挂帅》,通过“从军-征战-封赏”“抗辽-挂帅-凯旋”等完整叙事,塑造忠勇双全的女性形象;现代全场戏如《焦裕禄》《村官李天成》,则聚焦时代楷模,将豫剧的乡土性与现实性发挥到极致,集团在全场戏创作中注重“守正创新”,既保留“唱念做打”的传统程式,又融入现代舞台技术(如LED背景、立体声效),增强视觉冲击力与情感共鸣,新版《白蛇传》运用全息投影呈现“水漫金山”的奇幻场景,传统唱腔与电子音乐结合,吸引年轻观众;现实题材《风雨故园》则以鲁迅与朱安的婚姻为切入点,用细腻的表演揭示封建礼教对人性的压抑,引发社会思考。

豫剧集团的“全集团”优势更体现在产业化运作上,通过资源整合与市场化探索,集团构建起多元化的产业生态:

| 板块 | 案例 | |

|---|---|---|

| 演出板块 | 以专业院团为骨干,国内外巡演常态化,覆盖剧场、景区、校园等多场景 | 年均演出超500场,2023年“中原文化大舞台”全国巡演走过20余个城市 |

| 创作板块 | 设立豫剧创作中心,签约编剧、作曲、导演,每年推出3-5部新编剧目 | 现代戏《银杏树下》获中宣部“五个一工程奖”,传统戏《程婴救孤》复排成功 |

| 传承板块 | 开设“豫剧进校园”“非遗传承人工作室”,培养青少年演员与观众 | 与郑州大学共建豫剧学院,年培训学员超2000人 |

| 产业融合 | 开发豫剧文创(如脸谱书签、唱腔CD)、文旅项目(如“豫剧主题小镇”) | “焦裕禄精神”文旅融合项目年接待游客超10万人次,带动周边经济发展 |

在传播层面,豫剧集团突破传统剧场边界,拥抱新媒体时代,开设官方抖音、B站账号,发布“豫剧小课堂”“名家名段赏析”短视频,单条最高播放量超5000万;与腾讯视频合作推出“豫剧直播季”,实现线上演出付费观看;甚至尝试“豫剧+综艺”,参与《中国戏曲大会》《经典咏流传》等节目,让豫剧唱腔融入流行音乐,这些举措不仅扩大了豫剧的受众群体,更让“老艺术”焕发“新活力”。

从田间地头的草台戏到现代化的综合剧场,从单一的演出团体到多元的文化集团,河南豫剧全场戏全集团的发展历程,是传统文化创造性转化、创新性发展的缩影,随着产业融合的深入与传播手段的革新,豫剧这一中原文化的“活化石”,必将在新时代绽放更加璀璨的光彩。

FAQs

问:河南豫剧集团如何通过“全场戏”吸引年轻观众?

答:主要通过两方面:一是内容创新,将传统故事与现代价值观结合,如《少年穆桂英》聚焦成长主题,用青春视角演绎经典;二是形式创新,融入流行元素(如摇滚编曲、街舞动作),并利用短视频、直播等新媒体传播,降低观看门槛,让年轻观众在轻松氛围中感受豫剧魅力。

问:豫剧“全场戏”与“折子戏”有何区别?

答:全场戏是完整的剧目,有完整的故事起承转合、人物发展脉络和唱腔设计,演出时长通常2-3小时,如《花木兰》全本;折子戏则是全场戏中的精彩片段,聚焦单一情节或高潮部分,如《花木兰》中的“刘大哥讲话理太偏”,时长约15-30分钟,适合短时间欣赏或教学展示,全场戏注重整体叙事,折子戏突出技艺展示,二者互为补充。