豫剧传统剧《五世请缨》是中国戏曲宝库中极具代表性的经典剧目,以北宋时期杨家将的忠烈故事为背景,通过“佘太君百岁挂帅”的壮举,塑造了一组巾帼英雄群像,传递出深厚的家国情怀与民族精神,该剧自诞生以来,便以其跌宕起伏的剧情、鲜明生动的人物和激昂慷慨的唱腔,成为豫剧舞台上久演不衰的保留剧目,深受观众喜爱。

忠烈家风铸就的出征史诗

《五世请缨》的故事发生在北宋仁宗年间,时值西夏王举兵犯境,边关告急,朝中却无良将可派,太师王强趁机举荐其子王文充任元帅,实则欲借机铲除忠良,杨家将第四代孙杨宗保已战死沙场,其子杨文广年幼,杨家男丁多已为国捐躯,朝中大臣皆知杨家忠勇,却无人敢再举荐,年已百岁的佘太君得知消息,毅然决定亲自挂帅,率领杨家女将出征。

剧情从佘太君的“请缨”展开:她先是说服犹豫的儿媳柴郡主、孙媳穆桂英等家人,以“杨家满门忠烈,岂能坐视外敌入侵”的家国大义打动众人;随后集结“十二寡妇”(杨家阵亡将领的遗孀),包括大娘、二娘、七娘等,各怀武艺,共赴国难,出征前,佘太君操练兵马,部署军情,展现了一位老将的雄才大略;战场上,她坐镇中军,指挥若定,杨七娘、杨文广等女将奋勇杀敌,多次化解危机;杨家女将大败西夏军,凯旋回朝,佘太君“五世请缨”的壮举也成为千古佳话。

全剧以“忠”为核心,通过“边关告急—朝堂无将—佘太君请缨—女将出征—大获全胜”的脉络,将个人命运与国家存亡紧密相连,既展现了杨家将“精忠报国”的家风传承,也刻画了女性在危难时刻挺身而出的英雄气概。

人物塑造:鲜活立体的巾帼群像

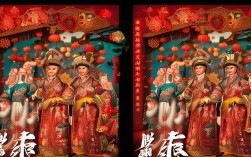

《五世请缨》的成功,很大程度上源于其塑造的一系列鲜活人物,尤其是以佘太君为核心的女性英雄群像,打破了传统戏曲中女性“柔弱”的刻板印象,展现出“巾帼不让须眉”的豪迈与担当。

佘太君是全剧的灵魂人物,她不仅是杨家忠烈精神的集大成者,更是一位深明大义、智勇双全的统帅,面对国难,她不顾年迈体衰,主动请缨,唱段“听说是西夏王兴兵犯境”中,高亢激越的豫东调将她的愤怒与决心展现得淋漓尽致;训练兵马时,她严格要求,一丝不苟,既有长辈的慈爱,更有主帅的威严;战场上,她运筹帷幄,指挥若定,如在“破洪州”一折中,她沉着应对敌军埋伏,最终大获全胜,凸显了老将的军事才能,佘太君的形象,既有传统女性的坚韧,又有超越性别的英雄气,成为戏曲舞台上的经典女性长者形象。

杨七娘作为“十二寡妇”之一,性格鲜明,勇猛善战,她原是民间女杰,嫁入杨家后,夫战死沙场,却始终牢记杨家使命,最初她对出征有所犹豫,担心家中老幼,但在佘太君的感召下,毅然披挂上阵,她的唱段“劝母亲莫伤心且把宽心放”中,既有对家人的不舍,更有保家卫国的坚定;武戏中,她的“打出手”“翻跟头”等动作干净利落,展现出“女中豪杰”的飒爽英姿。

杨文广作为杨家第五代传人,虽是少年,却继承父辈遗志,英勇无畏,他主动请战,在“小将初显身手”一折中,枪挑敌将,初露锋芒,既是杨家将精神的传承者,也象征着年轻一代的成长与担当。

朝中奸臣王强的阴险、柴郡主的深明大义、穆桂英的英姿飒爽等,都为剧情增添了层次感,使人物关系错综复杂,戏剧冲突更加激烈。

艺术特色:豫剧艺术的集中展现

作为豫剧传统剧,《五世请缨》充分展现了豫剧的艺术魅力,在唱腔、表演、音乐、服饰等方面均有独特之处。

唱腔设计上,该剧以豫剧的“豫东调”为主,高亢激越、奔放豪迈,与剧中慷慨悲壮的剧情高度契合,佘太君的唱腔多用“大起板”“快二八板”,节奏明快,气势磅礴,如“想当年杨老令公挂帅出征”一段,通过跌宕起伏的旋律,展现了杨家将的辉煌与沧桑;杨七娘的唱腔则融入了河南地方民歌的元素,活泼明快,体现其爽朗性格;武戏中的“武场”唱段,节奏急促,鼓点密集,烘托出紧张激烈的战斗氛围。

表演艺术上,该剧融合了唱、念、做、打,尤其注重武戏的呈现,佘太君的“挂帅”仪式,通过“点将”“授印”“拜帅”等程式化动作,展现其威严;女将们的“趟马”“打出手”“翻跌”等武打动作,结合戏曲虚拟性,既写实又写意,极具观赏性,破洪州”一折中,杨七娘与敌军交战,通过“枪花”“棍花”等技巧,将战斗场面演绎得扣人心弦。

音乐伴奏以板胡、梆子为主,辅以笛子、唢呐等乐器,营造出或激昂、或悲壮、或欢快的氛围,板胡的高亢与梆子的清脆相得益彰,增强了唱腔的感染力;唢呐在凯旋场景中的运用,则烘托出胜利的喜悦。

服饰道具上,佘太君的“帅盔”“红靠”,彰显主帅威严;女将们的“战裙”“战靴”,英姿飒爽;兵器如梨花枪、大刀等,既符合人物身份,又增强了舞台视觉效果。

以下为剧中主要人物及艺术特色简表:

| 人物 | 角色定位 | 经典唱段/动作 | 艺术特色体现 |

|---|---|---|---|

| 佘太君 | 杨家女将统帅,五世请缨核心 | “听说是西夏王兴兵犯境” | 豫东调高亢,唱腔豪迈,威严沉稳 |

| 杨七娘 | 先锋官,杨家寡妇之一 | “劝母亲莫伤心且把宽心放” | 唱腔明快,武打利落,性格爽朗 |

| 杨文广 | 杨家少将,佘太君孙辈 | “祖母年迈且挂帅,孙儿请战杀贼” | 唱腔清亮,动作灵动,少年英姿 |

| 王强 | 奸臣,太师 | “杨家将世代忠良碍我权势” | 念白阴险,表情夸张,反面典型 |

文化意义:忠勇精神的当代传承

《五世请缨》不仅是一部艺术作品,更是中华民族精神文化的载体,它所传递的“精忠报国”“忠勇双全”“家国一体”的精神,与中华民族的传统价值观一脉相承。

该剧展现了杨家将“一门忠烈”的家风传承,从杨继业到佘太君,五代人前赴后继,为国捐躯,体现了“舍小家为大家”的家国情怀,这种精神在当代依然具有现实意义,激励着人们为国家、为社会贡献力量。

剧中女性角色的塑造,打破了传统性别观念,彰显了“巾帼不让须眉”的女性力量,佘太君、杨七娘等女将,在男性主导的历史舞台上,以智慧和勇气承担起保家卫国的重任,为女性形象树立了典范,也体现了对女性价值的肯定。

《五世请缨》的传承与发展,见证了豫剧艺术的生命力,从传统舞台到现代剧场,从老一辈艺术家到青年演员,一代代戏曲人通过该剧延续着豫剧的文脉,也让更多人感受到传统戏曲的魅力。

相关问答FAQs

问题1:《五世请缨》与其他杨家将剧目(如《穆桂英挂帅》)相比,有何独特之处?

解答:区别在于主角群体和核心精神。《穆桂英挂帅》以穆桂英为核心,强调中年女将的重任担当(“我不挂帅谁挂帅”);而《五世请缨》聚焦佘太君率领的“十二寡妇”,更凸显家族五代忠烈的传承与集体英雄主义,且佘太君的年龄更大(百岁挂帅),更具“老骥伏枥”的悲壮与豪迈,精神内涵上更侧重“家族接力”与“集体忠诚”。

问题2:剧中佘太君“五世请缨”的行为,如何体现中国传统“家国同构”的文化观念?

解答:中国传统“家国同构”强调家族与国家的同质性,杨家“一门忠烈”,家族荣誉与国家安危紧密相连,佘太君作为家族长辈,以“五世”的家族积淀(杨继业、杨延昭、杨宗保、杨文广及自身)请缨,既是对先辈(杨继业等为国捐躯)的告慰,也是将家族命运融入国家存续的体现——保家即是保家卫国,国兴方能使家安,这种“家是最小国,国是千万家”的文化内核,正是“五世请缨”行为的精神根基。