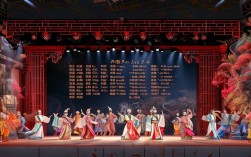

豫剧作为中原大地的文化瑰宝,以其高亢激越的唱腔、贴近生活的剧情和鲜活生动的人物形象,深受广大观众喜爱,在众多经典剧目中,《李豁子结婚》堪称一部极具代表性的喜剧作品,而随着时代发展,这部传统剧目以“带字幕”的形式重新走进大众视野,既保留了原汁原味的乡土气息,又通过现代传播手段实现了文化传承与创新的融合。

《李豁子结婚》的故事背景设定在民国时期的河南农村,主人公李豁子是一个憨厚耿直、有点“缺心眼”的农民,因家境贫苦年近三十仍未娶妻,在媒人的撮合下,他与邻村寡妇王翠兰相识,两人从最初的互不理解到最终相互扶持,上演了一系列充满乡土智慧和喜剧冲突的故事,剧中,李豁子的“豁”并非愚笨,而是一种未被世俗污染的淳朴——他不会说漂亮话,却用行动表达真心;他不懂得算计,却以真诚赢得了爱情,这种“傻人有傻福”的人物设定,既是对底层小人物的刻画,也暗含了对质朴人性的赞美。

带字幕版的《李豁子结婚》在保留传统豫剧艺术精髓的同时,通过字幕这一辅助手段,打破了语言和传播的壁垒,豫剧的唱词多采用河南方言,韵脚独特,语调丰富,对于非河南地区的观众而言,仅凭听觉可能难以完全理解唱词的深层含义和幽默细节,字幕的出现,如同一位“无声的解说员”,将方言唱词转化为规范的文字,同步呈现给观众,李豁子唱“俺家住在黄土坡,祖祖辈辈都受穷”,字幕不仅准确呈现歌词内容,还能通过字体、颜色的变化,突出“黄土坡”“受穷”等关键词,让观众直观感受到角色的生活背景;而王翠兰唱“媒婆一张巧嘴簧,哄得俺心里乱慌慌”,字幕中“巧嘴簧”三字可以适当加粗,配合演员夸张的表情,让观众瞬间领会媒人的油滑和角色的无奈。

从表演艺术角度看,带字幕的《李豁子结婚》强化了“唱、念、做、打”的综合呈现,豫剧的丑角表演是该剧的一大亮点,演员通过夸张的面部表情、诙谐的动作设计和富有节奏感的念白,塑造出李豁子这一鲜活形象,字幕的加入,让念白的“包袱”更容易被观众捕捉——当李豁子结结巴巴地说“俺……俺娶媳妇,不图模样,图……图个实在”时,字幕同步显示“不图模样,图个实在”,既突出了角色的朴实,又强化了喜剧效果;而在“洞房夜”的经典桥段中,李豁子和王翠兰的对手戏充满误会与温情,字幕通过分段呈现两人的唱词,配合演员的眼神交流,让观众在笑声中感受到爱情的萌芽,字幕还能辅助观众理解豫剧的“程式化”表演,例如演员抬手表示“开门”,跺脚表示“着急”,字幕可以简单标注“动作:开门”“情绪:着急”,帮助新观众快速进入剧情。

从文化传播角度看,带字幕的《李豁子结婚》实现了传统艺术的“破圈”传播,过去,豫剧的受众主要集中在河南及周边地区,方言和唱词的“隔阂”限制了其辐射范围,而字幕版剧目通过短视频平台、网络直播等渠道,让更多外地观众、年轻观众得以接触这部作品,在某短视频平台上,带字幕的《李豁子结婚》片段累计播放量过亿,许多年轻观众留言“原来豫剧这么好玩”“李豁子太可爱了”,这种传播不仅扩大了豫剧的影响力,也让更多人关注到传统文化的当代价值,值得注意的是,字幕的设计并非简单的文字复制,而是需要兼顾艺术性和通俗性:既要保留方言的独特韵味,又要避免使用过于生僻的词汇;既要准确传达剧情,又要通过排版、动画等手段增强观赏性,在表现李豁子“憨笑”时,字幕可以配上“😊”表情符号,让观众在文字中也能感受到角色的情绪。

《李豁子结婚》之所以能成为经典,不仅在于其幽默的剧情和鲜活的人物,更在于它扎根民间、反映生活的创作理念,剧中涉及的“媒婆说亲”“彩礼嫁妆”“邻里互助”等情节,都是中原地区民俗文化的真实写照,带字幕的呈现方式,让这些文化细节更加清晰可感——当王翠兰唱“俺娘家陪送红柜子,梳头匣子镜子配成双”,字幕中“红柜子”“梳头匣子”“镜子”等物品的标注,不仅帮助观众理解嫁妆的丰富,也展现了传统婚嫁习俗的讲究;而李豁子唱“种地靠的是老天爷,收成好坏随它去”,字幕通过“老天爷”“随它去”等口语化表达,传递出农民对自然的敬畏和乐观的生活态度。

带字幕的《李豁子结婚》也面临着如何在“传统”与“现代”之间找到平衡的挑战,过度依赖字幕可能会削弱演员唱腔和表演的魅力,让观众更关注文字而非舞台艺术;字幕的过度“现代化”(如滥用网络用语、特效)可能会破坏剧目的乡土气息和文化底蕴,字幕的设计需要以“尊重传统、服务观众”为原则,在保持豫剧原汁原味的基础上,进行适度创新,对于方言中的特殊词汇,可以采用“方言+普通话注释”的方式,如“中(河南方言:行、好)”“恁(河南方言:你)”,既保留地域特色,又便于理解;对于唱词中的典故或民俗,可以添加简短的注释,帮助观众深入剧情文化背景。

带字幕的《李豁子结婚》是传统豫剧在当代传播中的一次成功探索,它通过字幕这一“桥梁”,让更多观众走进豫剧的世界,感受传统艺术的魅力;它也证明了经典剧目并非“老古董”,只要找到与时代对话的方式,就能焕发出新的生机,随着科技的进步,或许会出现更多互动式、沉浸式的豫剧呈现形式,但无论形式如何变化,扎根生活、传递真情的文化内核,始终是豫剧乃至所有传统艺术的生命力所在。

相关问答FAQs

Q1:为什么豫剧《李豁子结婚》需要带字幕?对观众理解剧情有何帮助?

A:豫剧《李豁子结婚》采用河南方言演唱,唱词和念白具有浓厚的地方特色,非河南地区的观众可能难以完全理解其含义和幽默点,带字幕可以将方言唱词转化为规范的文字,同步呈现给观众,帮助观众快速理解剧情、把握人物情感,李豁子的唱词中常带有“憨”“傻”的表达,字幕通过文字的强调(如加粗、变色)和注释(如方言解释),让观众直观感受到角色的性格特点;字幕还能辅助理解剧中的民俗细节(如彩礼、嫁妆),降低观众的“观看门槛”,让更多人能欣赏到这部经典喜剧的魅力。

Q2:带字幕版的《李豁子结婚》在传播上有哪些优势?是否会影响豫剧的“原汁原味”?

A:带字幕版的《李豁子结婚》在传播上的优势主要体现在两方面:一是打破地域限制,通过字幕消除方言障碍,让外地观众、年轻观众也能理解和接受豫剧,扩大了受众范围;二是借助短视频、网络直播等现代媒介,实现了传统艺术与新媒体的融合,提升了豫剧的传播力和影响力,至于是否影响“原汁原味”,关键在于字幕的设计原则,如果字幕仅作为辅助工具,在不改变演员唱腔、表演和剧情的前提下,准确传达唱词含义,并不会破坏豫剧的传统韵味;相反,合理的字幕设计(如保留方言特色、添加文化注释)还能帮助观众更深入地理解剧目的文化内涵,反而强化了“原汁原味”的呈现效果。